※とっても重要な話を含んだ記事です。頭からお尻まで読み込んで、完全に腹落ちさせていただくことをオススメします。現場からは以上です。

さて、お客さんは、何のために作品を買うのでしょうか?

ハンドメイドに限らず、世の中で売られているもの全て。お客さんは「何」に対して、お金を払っているのでしょうか?

少しビジネス慣れした人なら、「ベネフィット(便益)」と答えるでしょうね。

お客さんは、商品そのものが欲しいのではありません。その商品がもたらしてくれる、人生や生活へのより良い変化を欲しているのです。

「電車」という商品そのものが欲しいのではなく、「A地点からB地点へ、素早く疲れず安全に移動する」というベネフィットが欲しいのです。

お金を払っているのも、この「ベネフィット」に対してです。もし、どこでもドアが発明されれば、「電車」という商品はこの世界から消滅するでしょう。

ね?お金を払っているのは、ベネフィットに対してでしょう?

うむ。ここまではわかる

そのベネフィットですが、商品の数だけベネフィットがあると言っても良いでしょう。

無限にある選択肢から、天文学的な確率で、あるいはセンスで、お客さんがお金を払う価値のあるベネフィットを探し当てなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。ベネフィットには、あるルールがあります。

人間の、生物としてのニーズに答えるものでなければ、ベネフィットになり得ません。「生物としてのニーズ」は根源的なもので、100年前も、1000年前も、1万年前でも変わりません。

それは、脳が無意識に欲しているもの。本能が衝動的に欲しているもの。

すなわち、「欲求」です。

「ベネフィット」とは、最終的には必ず「欲求」を満たすことなのです。あなたが売っているの作品ではなく、お客さんの「欲求を満たすこと」なのです。

では、ハンドメイド作家は、お客さんに対し、作品を通して、具体的にどんな欲求を満たしてあげれば良いのか?

その答えを書きました。

- 前半は、「欲求」に関する予備知識

- 後半では、ハンドメイド作品が満たすべき具体的な欲求

を記しています。ぜひ最後までご覧あれ。

いつも通り長く回りくどいけど、今回は輪をかけて回りくどい

でも、しっかり読み込んで腹落ちさせたら、ビジネスリテラシーは爆上がりよ!

全ては「欲求」である

ビジネス全般で、ベネフィットは2種類に大別されています。

すなわち、

- 「快楽」を与える

- 「苦痛」を取り除く

の2つです。

おそらくは、反論はないでしょう。事実その通りですから。

人間の機微に聡かったナポレオンは、次のようなセリフを残しています。

人間を動かす二つのてこは、恐怖と利益である。

ナポレオン・ボナパルト

ですが、快楽を与えることも、苦痛を取り除くことも、結局は「欲求」を満たすことなのです。

「快楽=欲求」はイメージ的にも齟齬はないでしょうから、説明不要かと思います。では、「苦痛を取り除く=欲求」という考え方、どう捉えれば良いでしょう?

例えば、「頭痛を取り除きたい」というのは、「健康で、健全な人生と送りたい」という欲求の裏返しです。「孤独から脱したい」というのも、「人と触れ合いたい」という欲求の裏返しです。

- 「ニキビ面を治したい」

- 「貧困から抜け出したい」

- 「ブラック企業を辞めたい」

といった苦痛の裏にも、必ず対応する「欲求」が隠れています。

というわけで、結局は「欲求」です。「ベネフィット=欲求を満たせば良い」という、シンプルな公式にまとめられるわけです。

世の中で売られているあらゆる商品には、必ず満たしている欲求があります。

欲求を制する者は、ビジネスをも制するのだ!

「欲求」の正体を見極めよう

さて、ここで1度、冷静に考えてみましょう。

「欲求」とは、一体何なのでしょうか?

欲求とは、本能が求めるものなわけですが、

- 「グッスリ眠りたい」という欲求はありますが、「スリル満点の崖の上で眠りたい」という欲求はありません

- 「若い人にモテたい/年上にモテたい」という欲求はあっても、「90歳のおじいちゃんおばあちゃんにモテたい」という欲求はありません

- 「まん丸で形の良いリンゴを食べたい」という欲求はありませんが、「まん丸で形の良いリンゴを贈りたい」という欲求はあります

本能は、何でもかんでも欲しているわけではなく、特定のルールに沿った状態だけを欲しているようです。

本能は、一体何を基準に、「これが欲しい!」というジャッジを下しているのでしょうか?

「欲求」には、人間の生物としてのニーズが反映されています。

人間の生物としてのニーズとは、究極的には「生存」と「繁殖」です。生き残って、自分の遺伝子のコピーを増やす。これが、生物として最も根源的なニーズです。

人間は、「赤」の色に食欲を掻き立てられます。赤提灯や、マクドナルドや、コカコーラ。理由は、自然界の植物の実が、食べ頃に熟すと赤くなるから。あるいは、新鮮な動物の肉が赤いからという理由もあるかもしれません。

贈り物をし、それに対して報いるのは、人間が群れで助け合っていく「社会的な動物」だから。個人では非力なので、一致協力して生きていくようにプログラムされているのです。

「孫が可愛い」のは、孫という存在が、子孫を残せたことの証だからでしょう。子供が生まれただけでは、子供の代で終わる可能性もあります。

子供を育てあげ、そのまた子供の孫を見る。残りの寿命はそんなに長くないという頃合いで、その瞬間こそが、本当に子孫を残せたことを意味するのでしょう。

と同時に、それ以外に対する興味を失っていくのです(遺伝子に刻み込まれている最大の目標を達成したわけですから)。

遠回りだろうが、近道だろうが、直接的であろうが、間接的であろうが、「生存」と「繁殖」に絡んでいるか。

欲求のセンサーは、ここだけを見ているのです。ここだけを見て、「欲しい」or「欲しくない」を本能レベルで嗅ぎ分けているのです。

欲求の分類を知っておこう

というわけで、欲求とは突き詰めれば、「生き残りたい」「子孫を残したい」に集約されるのですが、集約され過ぎていて、ちょっと使い勝手が悪い。

かと言って、星の数ほどある細かい欲求を、ひとつひとつ挙げていってはキリがない。

使い勝手の良いスケール(尺度)はないものか?

古今東西、津々浦々で、欲求の分類が試みられているよ

古今東西の欲求のフレームワーク

- 三大欲求

- キリスト教の七つの大罪

- ブッダの七大欲求

- マズローの5段階の欲求

- アルダファーのERG理論

- ケンリックの欲求ピラミッド

- LF8(生命の8つの躍動)

残念ながら、科学的に信頼のおける分類はまだない模様。というか、大体がノリで言ってる気がします。

ただ、一般には、「マズローの5段階の欲求」が頭二つ抜けて有名です。

科学的なお墨付きはないまでも、実践には向いています。そのため、ビジネスの現場でもよく引き合いに出されています。

このマズローの説でもって、欲求を分類してみよう!

マズローの5段階の欲求

| 欲求の段階 | 欲求の中身 |

|---|---|

| ①生理的欲求 | 食欲や睡眠欲などの生命維持に関する欲求 |

| ②安全の欲求 | 身の安全や身分の安定への欲求 |

| ③所属と愛の欲求 | 他人とのつながりを求める欲求 |

| ④承認の欲求 | 自尊心や他人からの評価を求める欲求 |

| ⑤自己実現の欲求 | 自分らしさや、自分のやりたいことを追求したいと考える欲求 |

ピラミッドの形で描かれているのが常なのですが、形にあまり意味はありません。

ピラミッドの頂上にある「自己実現の欲求」が1番強いように見えますが、強弱の序列を意味しているわけではないので、どれが1番強いということはないです。

唯一あるのは、「下から優先的に満たそうとする」という順番です。

何となくわかりますよね?

災害に見舞われたとして、まず考えるのは、危険な場所から逃げて、二次災害の可能性が低い安全な場所に身を寄せること。

そして、食べ物やトイレのことを考えます。

その上で、「身体を清潔に保ちたい」とか「避難所内でのプライバシーを確保したい」といった考えが出てくるのだと思います。

命が脅かされているときに、一足飛びに「”いいね”が欲しい!」とか「有名になりたい!」とかいう承認欲求は出てきませんよね。

そりゃそうだ!

ただ、欲求のこのような性質から、下位欲求は満たされていくベクトルが働いています。そうすると、社会が成熟するに従って、上位の欲求が表面に出てきます。

普通に生活できている中流階級は、

- 「認められたい!」という承認欲求

- 「もっと自分らしく生きたい!」という自己実現の欲求

の方が、支配的かもしれませんね。

どの欲求を満たしても、商品として成立します。どの欲求への充足であれ、それがお金を払うだけの価値あるベネフィットと見做されるからです。

逆に言えば、どれかの欲求を満たさないと、商品として成立しません。

下位欲求の特徴

と、こういう順番関係ですから、下位欲求を満たす買い物の方が、優先順位は高くなってきます。

具体的には、「生理的欲求」と「安全の欲求」を満たす商品です。ざっくりと、「生活に必要な商品(生活必需品)」と思ってもらえればOKでしょう。

低次の欲求を満たす商品の例

- お米

- トイレットペーパー

- 住宅

- 電気・ガス・水道

- ガソリン

- 洗剤

- 医療

こういった生活必需品は、お金に困っていようが、景気が悪かろうが、何とかして手に入れなければなりません。ないと生活できないですからね。

そういう意味で、需要は手堅い。ですが、ビジネスで狙いどころかと言えば、必ずしもそうとも言えません。

用さえ足せれば、安い物で済ませようとするからです。

そりゃそうでしょう。

大元が、「生理現象を何とかしたい」「身の安全を守りたい」という欲求ですから、生理現象を何とかできて、身の安全が守れれば、それで良いのです。普通に生きていける生活が成り立てば、それでOKなのです。

- 誰も、「5kg10万円の米」を欲しいとは思いません

- 誰も、「金箔入り1ロール1万円のトイレットペーパー」を欲しいとは思いません

米は腹を満たして、そこそこ美味しければ良い。トイレットペーパーは拭けて、あとは肌に優しければ、それ以上に求めることもありません。

「終わりのある欲求」ということね

そのような傾向から、低次の欲求を満たす生活必需品は、価格勝負になりがちで、商品による価格差の開きが小さくなりがちです。

また、コストを引き下げる大量生産が向いているので、大企業によるマス向け製品になることが多いですね。中小企業とは、あまり相性が良くありません。

上位欲求の特徴

一方で、上位の欲求には、終わりというものがありません。

他人よりよく見られたい「承認欲求」には、歯止めがありませんね。

- もっと成功した人がいて

- もっとお金持ちがいて

- もっと美人がいて

- もっと学歴の高い人がいて

- もっとフォロワー数の多い人がいて

- …

と、上には上がいて、そのさらに上に行きたいという。

最終的には、米国大統領にでもならないと気が済まないか?いや、なったとて、次は歴代の大統領の中でも名宰相として、歴史に名を刻まれることを望むのでしょう。

どこぞの国には、いま目の前で苦しむ国民はどうでもよくて、未来の歴史の教科書にどう書かれるかの方が重要、と見える挙動をしているリーダーもいます。

終わりなき承認欲求…。恐ろしい

高次の欲求を満たす商品の例

- 洋服

- バッグ

- アクセサリー

- インテリア

- 高級車

- 趣味のアイテム

- デザインに重心が置かれたアイテム

- 美術品

- 美容関連全般

- ラグジュアリーグッズ全般

「自己実現の欲求」にしてもそうです。「自分らしくありたい」「自分をもっと表現したい」という欲求に、終わりはありません。

富や名声は脇に置いておいたとして、「もっと心に訴える絵を描きたい」「もっと音楽の高みを目指したい」という欲求は、一生涯上を目指し続けることでしょう。

ときに、「欲求に終わりがない」ということは、「その欲求を満たす商品の値段に、天井がない」ということでもあります。

高級車が登場したら、そのまたさらに高い高級車が現れます。映えるスポットが登場したら、そのまたさらに映えるスポットを誰かが作るでしょう。

そうやって値段が釣り上がっても、欲しい人は買っていくのです。米やトイレットペーパーのように、「これ以上の値段では買わないでしょ」という上限がありません。

- 同じ商品カテゴリーにも関わらず、下位と価格差が10倍以上ついている

- 原価から大きく乖離した値段なのに売れている

のサインが見えたら、上位の欲求を満たしている商品と考えてください。

上位の欲求を満たす商品ほど、値段は高くなっていく傾向がある!

中小企業以下のプレイヤーは、価格勝負で大手には勝てません。そのため、下位の欲求を満たすマス向けの生活必需品では、どうしても不利です。

そこで、上位の欲求を満たすニッチな商品を作り、より限定されたターゲットに高めの値段で売る。これが大雑把な戦略になってくるわけです。

「シャンプー」にしても、「調味料」にしても、最低限の用を満たす安価なラインは、大企業がほとんど。しかし、ニッチな高機能を備えた高価格ラインは、中小企業が担っていることが多いでしょう。

それぞれが満たしている欲求が、正味では異なっていることも、またイメージできると思います。

この「大手:マス:安価」「中小:ニッチ:高価格」の構造は、絶対ではないものの、多くの業界で広く見られます。

商品が満たす欲求の本質を捉えよう

欲求とビジネスの関係を、概ね理解してもらえたと思います。

ここで重要なのは、「本質」を見逃さないこと。すなわち、「その商品が、本当に満たしている欲求は何なのか?」を見極めることです。

「食べ物」は、普通に考えれば「生理的欲求」を満たすもの。

しかしそれは、「腹を満たす」という意味でであり、「生きていくためのカロリーを摂取する」という文脈での話です。

「健康志向の食事」となると、これは「生理的欲求」よりも、「安全の欲求」が勝っています。いま腹を満たすことよりも、将来の健康に重心が移っています。

加えて、「コラーゲンたっぷりで美容に良い食品(効果があるのかはよくわからない)」は、美容を意識したもので、本質的には「承認欲求」を満たしています。

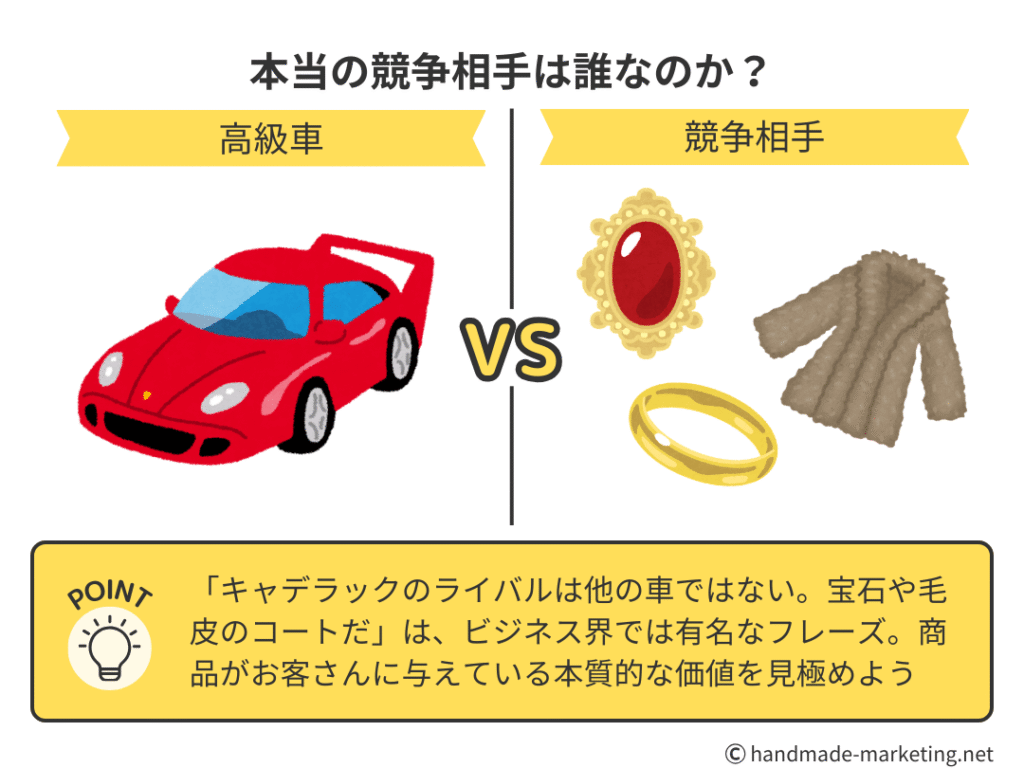

「高級車」のライバルは「毛皮のコート」?

これは、米国の自動車大手ゼネラルモーターズ(GM)の誰か偉い人が放った言葉です。本質を抉っています。

キャデラックのライバルは他の車ではない。宝石や毛皮のコートだ。

今どき毛皮はあんま着ないだろうから、モンクレールのダウンコートくらいに思っておけば良いかな?

自動車の主たる機能は、もちろん「輸送」でしょう。

軽自動車は、「足」として使うわけですから、これは生活に必要な商品です。欲求で言えば、「安全の欲求」に相当するでしょう。

では、軽自動車の5倍、10倍する高級車は、同じように生活の「足」として買っているか?

もちろん足として使うんでしょうが、それなら軽自動車でも良かったわけで。重心が、「かっこよさ」「ステータス」にあることは明白でしょう。

高級車が満たしている欲求は、本質的には、「宝石」や「毛皮のコート」のそれと同じというわけです。

捨てられるアイスクリーム

以前に、原宿かどっかのアイス屋さん?のニュースを目にしました。

すごくポップな色で、インスタ映えを目的としています。明らかに、「承認欲求」を満たす商品ですね。

首を傾げてしまったのが、店先にポリバケツが置いてあって、自撮りした後にアイスを捨てていくという。ギリ昭和生まれで、もったいない精神を叩き込まれたボクには、訳のわからない光景でした。

が、満たしているのが「承認欲求」である以上、そういうことは起こりうるなと。食事として買っているわけではないのですから。

冷静に考えると、ボクも構造的には同じことを経験しています。

ボクは24歳の頃に、若気の至りでロレックスの腕時計を買いました。今ほど値上がりする前でしたが、それでも60万円したので、まぁ高い買い物です。

サラリーマン時代は、毎日付けて会社に行っていました。

が、フリーになってからは、ろくに外にも出ない。出かけるといっても、もはや日常生活ではほとんどつけません。

年に数回、ちゃんとしたお出掛けをするときに、気まぐれでつけるくらいです。

ただ機械式腕時計って、腕につけて歩かないと、2〜3日でゼンマイが止まってしまうんですね。つけようとしたときには止まっていて、必ず時間はズレています。

ところが、面倒だからと、時間を合わせずに腕に巻いているときがちょいちょいある。

これじゃあ、ただのアクセサリー。本来の「時間を確認する」という目的には使っていません。

ね?構造的には、映えるアイスを食べずに捨てる人と変わらないのよ

うーん。わかるけど、アイス捨てるのとは印象違うけどねぇ

ライフスタイル商品とハンドメイド作品

腕時計、洋服、靴、バッグ、インテリアなどなど。

こういう、メインの用途は他にあるんだけど、実態としては、「承認欲求」や「自己実現の欲求」を満たしている商品は、数多くあります。

一括りに「ライフスタイル商品」と呼ばれているものがそう。伊勢丹や三越に行ってみてください。置いてあるのは、そういう意味でのライフスタイル商品ばかりです。

満たしているのは、満たされれば終わる「用」ではなく、終わりなく求める「心」の方。

だから高い値段がつけられるのです。

そして、ハンドメイド作品もまた、基本的にはライフスタイル商品の一種です。満たしているのは、「用」よりも「心」ですよね?

他人の目に触れるアイテム

絶対ではありませんが、ライフスタイル商品を見分けるコツがあります。

それは、「他人の目に触れるアイテム」です。

身につけるものは、基本的に他人の目に見られますね。洋服やバッグやアクセサリーなどです。なので、ライフスタイル商品に該当します。

なぜなら、そのアイテムによって、自分がどんな人間か値踏みされるからです。社会的なステータスや美醜のセンスを、身につけているアイテムによって推し量られてしまうからです。

誰にも見られないアイテムであれば、安物でもセンスが悪くても、「まぁいいか」と呑み込むこともできましょう。しかし、他人の評判に絡んでしまうと、そうも言ってられません。

全てのライフスタイル商品が、必ずしも他人の目に触れるアイテムとは限りませんが、他人に見られるアイテムは、ライフスタイル商品になるケースが非常に多いです。

車やバイクや家も、他人の目に映りますね。

そのため、必要最低限の用を満たす市場とは別に、+αのお金を払って心を満たすライフスタイル商品化された市場も存在しています。両者は、表面的には同じ商品を扱っていても、その実、競合はしていません。

「ダイハツ」と「BMW」は競合してないし、「しまむら」と「あなたのお気に入りのアパレルブランド」も、多分競合してない

ハンドメイド作品はこの欲求を狙え!

ボクは理屈くさい人間なので、マズローの5つの欲求からブレイクダウンして、洗い出した細かい欲求を5段階にマッピングしようかと思っていました。

でもやめました。

「そんなことする必要なくね?」とも思えるほど、ハンドメイド作品も含むライフスタイル商品に、バシッとハマる欲求を見つけてしまったからです。

ライフスタイル商品のほとんどの購入動機が、この欲求の範囲内で収まってしまうと思ったからです。

ハイブランドのようなステータスのブランドでも、スタイルを追い求めるニッチブランドでも、この欲求で説明できてしまうなと。

何それ?めっちゃ気になるぅ!

言っちゃうよ?心の準備はOK?

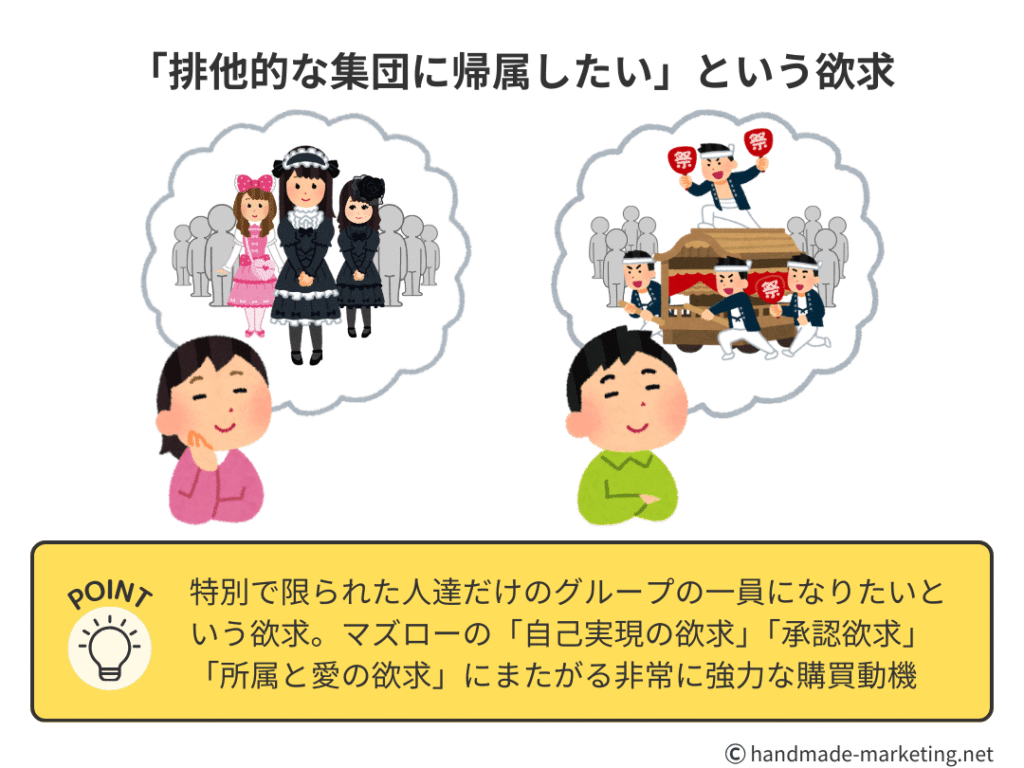

それは、「排他的集団に帰属したい」という欲求です。

「排他的(exclusive)」という言葉がピンとこない人は、「特別で限られた人しか入れない」と解釈してください。この後も、度々「排他的」という言葉が出てきます。

つまり、「特別で限られた人しか入れないグループの一員になりたい」と、こういう欲求なんですね。

この欲求は、マズローの5段階の欲求のうち、

- ①自己実現の欲求

- ②承認の欲求

- ③所属と愛の欲求

と、上位3つにまたがっています。

お客さんは、他の人とは違う「例外的な存在」になりたいと思っています。と同時に、周りの人と同じでいたいという感情も持ち合わせています。

相反する両感情が交わるのが、崇高なる少数派になりたいという欲です。秘密クラブのメンバーの一員に加わり、仲間と秘密を共有したい。そして、その証が欲しい。

た…確かに!この構図は何度も目にしてきた!

学校でも、職場でも、街中でも!

この「排他的集団の一員になりたい」という欲求を叶えれば、同時に上位3種類の欲求を満たすことができます。

上位の欲求を満たす商品ほど、単価が高くなり、またライフスタイル商品に向いているという話もしましたね。ハンドメイド作品にとっても、最強の購買動機の1つでしょう。

3つの欲求の文脈に沿って、具体例を交えながら解説していこう!

「自己実現の欲求」として

「自分らしくいたい」「自分のなりたい自分になりたい」という欲求が、「自己実現の欲求」でしたね。

自分という人間を形作る、「アイデンティティ」を表に出したいということ。1人の人間を構成しているアイデンティティは1つではなく、複数あります。それを、どう実現してあげるかです。

ボクの父親は、機械式腕時計が好きなのですが、特に「ダイバーズウォッチ」が好きです。ダイバーズなので、海でダイビングするために誂えられた時計です。

特徴としては、

- 防水加工されていて、

- 水深何十メートルまで耐えられて、

- 深さを記録する逆回転しないベゼルがついています

理由は、若い頃にダイビングをやっていたから。ボクの父にとって、ダイビングはアイデンティティの1つなのです。

ボクが生まれてからは、多分一度も潜ってないと思います。それでも、自分のアイデンティティを実現するために、何十年潜っていなくてもダイバーズを身につける。

潜りはしなくても、防水じゃなきゃダメで、ベゼルもついていないとダメ。そうじゃないと、ダイバーのアイデンティティ満たせないからです。

つまり、「ダイバー」という狭いグループの一員でありたいわけよ

うーむ、なるほど…。それは確かにあるね

「承認の欲求」として

そして、その特別なグループの一員であるという事実を、積極的に他人にも表明して、認めてもらいたいとも思っています。

ときに、「高級ブランド」には、その上のグレードの「超高級ブランド」があり、そのさらに上の「超超高級ブランド」も存在します。家でも、ホテルでも、クレカでも、こういう世界が存在します。

ハンドメイドブランドとはちょっと方向性が異なるのですが、理解を深めてもらうために、きちんと触れておきましょう。

「ステータス」に絡む排他的集団

例として、機械式腕時計を挙げます(男性的な例で恐縮です)。

- 100万円クラス:ロレックス、オメガなど

- 300万円クラス:パテックフィリップ、オーデマピゲなど

- ウン千万円クラス:リシャールミル

高級腕時計ブランドがない世界線を想像してみてください。みんな、時間を確認するために、何千円か、せいぜい何万円かの腕時計をつけています。

そこに、「100万円クラス」のブランドが登場したとしましょう。

すると、100万円払える人は、ロレックスやオメガを買って、「私は100万円払えるグループの一員だ」と表明することができます。

しかし、中には300万円払える人もいます。この人達は、潜在的には、もっと高級な腕時計を求めていることになります。

パテックフィリップ、オーデマピゲのようなブランドがあれば、「私は300万円払えるグループの一員だ」と表明することができます。

さらに上がいて、いくらでも払えるような人もいます。その人たちには、「300万円払えるグループ」ですら役不足。もっと高級なブランドを、潜在的に求めています。

そこで、本当にお金を持っているセレブリティは、ウン千万円するリシャールミルに強烈に惹かれるわけです。「私は超成功者のグループの一員だ」と表明できるからです。

「終わりがない欲求」って、こういうことね

言葉にすると滑稽だけど、実際こういう構造なのよ

なお、こういう「ステータス」的な承認欲求は、男性脳によく見られます。女性だと、それほど共感しないかもしれません。

そこで、ステータス以外の「スタイル」や「趣味嗜好」においても、同じように「特定のグループの一員だと表明したい」とい欲求があることを確認しましょう。

「ステータス以外」に絡む排他的集団

ボクが小学生の頃に、「ドラクエ5」が流行っていました。このRPGの中では、主人公が結婚するイベントがあります。

そのお相手を、

- 「金髪幼馴染のビアンカ」

- 「青髪金持ちお嬢様のフローラ」

のどちらかから選ぶんですね。

で、そのどっちを選ぶかというのが、とにかく論争になるわけです。

「こういう意見を表明できるチャンスを待っていた!」と言わんばかりに、みんな食い気味で。とにかく、自分の選んだ花嫁を言いたくてしょうがない。

※ちなみに、ボクは「ビアンカ」を選びました

- 「モー娘。」で誰が好き?

- 「ジャニーズ」で誰が好き?

- 「ラブライブ!」で誰が好き?

- 「バチェラー/バチェロレッテ」で誰が好き?

と、男女を問わず類似のパターンが繰り返し現れます。

こうやって、自分のセンスや考えを表明できることは、人間にとって愉快なことなのです。

バンドTシャツを着る人は、「そのバンドが好きだから」という動機だけでなく、「そのバンドの、熱心なファングループの一員に見られたいから」という動機も多いにあるのです。

「特定のグループの一員だと表明したい」とは、ちょっと回りくどい言い方。要するに「私はこういうセンスの人間なんだぁー!!」と大声で叫びたいのです。

しかし、街中で大声で叫んだら頭のおかしい人。だから、声を発する代わりに、身につけるモノなどで主張して、自分の素晴らしいセンスに気づかせたいのです。

その欲求を叶えてあげようという話。

阪神ファンは、阪神ロゴが入ったキャップを被ったり、トラのアイテムを身につけたがるかもしれません。阪神カラーのアイテムに、親近感を覚えることでしょう。

そうやって、「俺は阪神ファンや!これが俺なんや!」と表明しているのです。

動物愛護の精神がある人は、フェイクレザーの製品を買うことで、「私はアニマルウェルフェアを大事にしている人なんだー!」と表明できます。

エンジニアは、よくノートPCに、プログラミング言語やフレームワークのロゴステッカーを貼っています。

「私はこの言語のエンジニアなんだー!」と表明しているわけです。なので、自分が使えない言語のステッカーを貼ることは、あまりないと思います。

お客さんが、自分自身に貼り付けられる「ラベル」を提供してあげるイメージかね

「所属と愛の欲求」として

5段階の真ん中で、ここまで微妙に触れていなかった「所属と愛の欲求」。こちらは、社会的な動物である、人間ならではの欲求です。

それは、

- 他人と仲良くなって、仲間を作りたい

- 特定の集団の一員になりたい

という欲求ですね。

「社会的な動物」とは、「群れで助け合って生きていく動物だよ」を少し難しく言ったもの。賢い代わりに非力なホモサピエンスは、仲間で助け合うことが前提の動物です。

だから、他人とのつながりや、仲間の一員であることに、安心を覚えるのです。もし人間が1匹で生きていく孤高の動物だったら、「所属と愛の欲求」は存在しなかったでしょう。

でも、人間にも一匹狼な人はいるよね?

(例えば、あんたとか)

現代社会だとそう見えるだけよ。実際には、多くの人が助け合う社会の中で暮らしている

ここで言う「1匹で生きていく」は、無人島で1人で暮らすみたいな意味よ。それはボクも無理

「排他的集団の一員になりたい」という欲求もまた、人間同士のつながりを見出したいという、実にヒトらしい欲求の表れでもあるのです。

古今東西、あらゆる組織において、しばしば「苦痛」を伴う儀式や洗礼が行われています。世界には、刺青や大きなピアスによって、身体を傷付ける風習を持っている民族がいます(マフィアもそうか)。

表向きは、宗教的な理由や、なんかそれっぽい理由が用意されているでしょうが、深いところでは、仲間としての結束を深めるためにやっているんでしょう。

この「苦痛」は、必要悪のプロセス。苦痛を伴うからこそ、排他的になるわけで。名前を書けば仲間に入れるなら、その組織は排他的になりませんから。

適切な資格者を絞り込めるなら、必ずしも苦痛は必要はないと思います。「MENSA(メンサ)」のように、「IQ130以上」で絞り込んでも良いわけです(なんだか入りたくなるでしょう?)。

が、誰でも気持ちだけで実践可能なのが、苦痛くらいだったんだろうね

会員資格テストとか、作るのも運営するのも大変だしな

…と、やや横道にそれましたが、結局は、普段の生活ではなかなか一致しない共通点で繋がっている人達の輪に入りたいということですね。

もし、ギャル集団の仲間になりたければ、金髪に染めて、バッサバサのつけまつけて、長〜いネイルをつけて、派手な洋服を着る(全体的にイメージが古いかも)。そうやって、仲間になろうとするわけです。

大日本陸軍には、エリート養成機関の陸軍大学校があり、その卒業生の中でも特に優秀な上位6名は、「恩賜の軍刀」が授けられました。彼らは、「軍刀組」と呼ばれ、エリート中のエリート集団でした。

「軍刀組の一員になりたい」という欲求、そして、「なれたという満足感」は、相当なものだったのではないでしょうか。そうして、エリート同士で、鉄の連帯を深めていくのです。

世捨て人も例外じゃない?

ちなみにボクは、ステータスも人間関係も気にしておらず、「世捨て人」のように浮世離れした感覚で生きているところがあります。友達もすっごく少ない。

ケータイを持ってない森山未來さんや、ボロ衣を着ても全く意に介さなかった葛飾北斎のような生き方が、カッコいいなと思う。そんな感じの人です。

こんな集団とは無縁そうなボクであっても、「そういう浮世離れした人達のグループの1人として見られたいんでしょ?」と言われると、反論できません。

GACKTさんやローランドさんは、「唯一無二の俺最強」という感じで、どこかのグループに属すイメージはありません。が、深いところでは、「唯一無二の俺最強な人のグループの1人でありたい」と思っているのかもしれません。

あなたも、「手仕事にこだわりを持つクリエーター集団」の一員になりたいと思うのではないでしょうか?

しかしそれが、「初心者クリエーター歓迎のサークル」で、手を挙げれば誰でも入れる集団であったとしたら、あまり魅力的ではないでしょう。

より帰属したいと思うのは、「自分らしい生き方を貫き、個性あふれる作品を作り、お客さんから多大な評価を得ている一流作家のグループ」の方ではないでしょうか?

あぁ、それは悪くない。実に悪くないねぇ

排他的で、入るの難しい集団ほど魅力的に見えるのよ

先ほど、ボクの父は昔ダイビングをやっていて、辞めた今でも、ダイバーズウォッチをつけていると話しました。ダイバーズウォッチをつけることで、自分もダイバー集団の一員でいたいのです。

自宅にアートを飾るような人は、「アートが好き」であると同時に、深いところでは、「アートが好きなグループの一員でありたい」と思っているのです。

特定の印(往々にしてアイテム)を持つことで、その集団の一員になろうとしているんですね。そういうわかりやすい証を求めているのです。

理解を深めるケーススタディ

色んな話をしてしまったので、頭が混乱しているかもしれませんね。

理解を定着してもらうための事例を用意しました。

- ケース①:街乗りなのにSUVを買ったお父さん

- ケース②:テスラ・ロードスターに飛び付いた人

- ケース③:バッグに缶バッジをびっしり付けた女子

- ケース④:品薄な人形に群がった人

- ケース⑤:え、そのキャラが好きなの?

あれ?車被りしてません?

まぁまぁ。理解するには良い教材だから

ハンドメイドからは遠く見えても、構造は同じだからさ

ケース①:街乗りなのにSUVを買ったお父さん

タケシさんは、キャンプ・アウトドアが大好き。独身の頃は、週末にソロキャンプ出かけるのが1番の楽しみでした。冬には、スノーボードを楽しむアクティブな男性です。

そんなタケシさんも、結婚して、子供が産まれました。会社では管理職に昇進。

すると、どうでしょう。

家事に、育児に、仕事にで、自分の自由時間がありません。子供が小さすぎて、キャンプに連れていくのも難しい。当面は、キャンプもアウトドアスポーツもお預けになりそうです。

さてそんな折り、車を買い替えることにしました。主な用途は、週末の家族のお出かけ、そしてお買い物。99%街で乗ることになります。

タケシさんは、「SUV」と普通の「ファミリーカー」で迷いました。

実用性でもコスト面でも、ファミリーカーが優っているのはわかっています。SUVは、車体自体の値段も高く、加えて燃費も悪い。その上、街乗りしかしないのですから、SUVである必要性も全くない。

にも関わらず、タケシさんはSUVを選びました。

それはなぜか?

タケシさんは、自分がアウトドア系男児だというアイデンティティを持っています。常にそうありたいと思っています。そのアイデンティティを実現させるには、SUVに乗る必要があるのです。

また、SUVを乗り回すことで、あるいは自宅に停めておくことで、「あら、あそこのお父さん、ああ見えてアウトドア好きなのね」と気づいてほしいのです。

いずれは、家族でキャンプしたいとも思っています。「キャンパー家族」なんて、最高の響き。そんな、「家族でキャンプを楽しむ集団」の一員になりたいのです。

「自分らしい自分」を、①実現して、②表明して、③仲間を作りたい

という欲求ね

ケース②:テスラ・ロードスターに飛び付いた人

電気自動車メーカーのテスラが、最初にリリースしたモデルは、「ロードスター」という名のスポーツカーでした。2008年のことです。

値段は日本円で1,000万円くらい。高いですが、天井人しか買えないほど、ぶっ飛んで高いというわけでもない価格帯ですかね。

実績のない新ブランドの処女作に、予想を超える注文が殺到しました。

それはなぜか?

まず「スポーツカー」は、「カッコいい車に乗りたい」「高いステータスを持ちたい」という欲求を満たす商品でしょうね。

それなら、フェラーリやポルシェという伝統的な選択肢もあります。ロードスターを注文したお客さんの多くは、フェラーリやポルシェを買うこともできたでしょう。

明確な違いは、テスラが100%電気自動車で、「環境に配慮された(というイメージの強い)」ブランドであったこと。

当時、環境に配慮している人向けの選択肢は、「プリウス」一択でした。ただプリウスは、スポーツカーのようなカッコいい感じの車ではないかなと思います。

補足すると、平均的な欧米人が持っている環境意識は、日本人のそれよりずっと強い。一種のファッション性も帯びている

という前提の話ね

「カッコいい車に乗りたい」、さりとて「環境にも配慮した自分でいたい」と思っている人は、

- 2つの属性の両方を実現することができず、

- そういう人間であるという他人へのアピールもできず、

- そういう集団の一員になる機会もなかった

そこに、エンジンなしで化石燃料を使わず、無音でトップスピードまで一気に加速するスポーツカーが登場したのです。これは大事件だったでしょうね。

レオナルド・ディカプリオは、この時にプリウスからロードスターに乗り換えたそうです。それまでは、スポーツカーを諦めて、環境に配慮したイメージを優先していたんでしょうね。両立できる選択肢があるなら、飛びつかないわけがありません。

そもそも、以前にプリウスに乗っていたのも、プリウスが、「環境に配慮している自分」を実現し、表明させてくれる選択肢だったからですね(セレブが燃費の良さで車を選ぶこともないでしょうから)

ケース③:バッグに缶バッジをびっしり付けた女子

ミキさんは、とあるイケメンがいっぱい出てくるアニメの大ファンです。

バッグには、推しキャラの缶バッジをビッシリ付けています(痛バッグと呼ぶらしい)。

あれ、何個ついてんだろうね?100個くらいついてそうじゃない?

同じ缶バッジを100個集めるの労力や費用は、きっと相当なものよね

こんなバッグを職場に持っていくわけにもいきません。なので、休日専用です。

時に奇異な目で見られることもわかっています。高校の同窓会では、缶バッジ付きではなく、普通のバッグを持っていきました。実家の両親も知りません。

さて、そんな面倒を抱えてまで、なぜ缶バッジびっしりのバッグをこしらえたのか?

結局、そのアニメが好きな「自分」が好きなのです。自分が好きな自分でいたい。自分が好きな自分になりたい。当然の欲求でしょう。

自分がこのアニメのファンで、このキャラが推しであることを、大きな声で叫びたい。周りの人に知ってほしい。そんな自分を認めてほしい。

そして、同じファンと繋がりたい。特に同じ推しキャラを愛でる仲間を作りたいとも思っているでしょう。本当の自分を理解してくれて、同じ好きを持っている、安心できる仲間です。

職場ではカモフラージュしているのは、「どうせアニメの話なんてしてもわからないし、変に思われる」と半ば諦めているから。もし職場の人に理解してもらい、それを好きな自分を認めてもらえるなら、それはそれで良いことでしょう。

だから、痛バッグこそ持っていきませんが、推しキャラ仕様のボールペンをしれっとデスクで使っています。気づかれるか、気づかれないか。でも知っている人なら確実に気づくだろうという塩梅で。

- 奇異な目で見られても、

- ほとんどの人に理解してもらえなくても、

- 表明する機会が少なくても、

諦めることはできません。

諦めてしまえば、本当の自分になる機会もなくなり、本当の自分を周りに知ってもらうこともできず、本当の自分を受け入れてくれる仲間を作ることもできないのですから。

あー、そうかぁ。使うタイミングが少なくても、自分らしさを表現できるアイテムを手元に置いておきたいんだね

そそ。さっきのSUVも同じ。ボクの親父のダイバーズウォッチも同じよ

ケース④:品薄な人形に群がった人

1960年代に、若い女性を中心に「だっこちゃん人形」がブームになりました。数倍のプレミア価格がつき、偽物が出回り、購入のための整理券をダフ屋が売る始末だったとか。

1980年代のアメリカでは、「キャベツ畑人形」が、同じような経緯を辿りました。

最近だと、「ラブブ」もそうでしょうね。

似たような事例は、どんな年代の人でも思い出せるんじゃない?

人形以外もあるよね。「たまごっち」とか「ファービー」とか「みそきん」とか

これらの事例に共通しているのは、「希少」であったこと。すなわち、需要が供給を大きく上回っており、手に入らない人が続出したことです。

そのアイテムを手にするだけで、排他的な集団に帰属できる状態になっていたわけですね。「希少であること」が価値だったわけです。

近年では、マーケティング戦略として極端に数量を絞っているケースも散見されますが、「だっこちゃん人形」や「キャベツ畑人形」は、シンプルにそんなに売れると思っていなかったのでしょう。

メーカー側は、予想外の反響にビックリしたでしょうね。

- 「いやぁ、これがそんなに売れるとはな!」

- 「そんなに欲しい人がたくさんいるなら、もっと作るよ!」

- 「プレミアつけたいわけじゃないし、欲しい人みんなに届けたいから!」

と、増産されて、ブームを終えることになります。

メーカー側の、当初の思惑は正しい。本当にその人形が欲しい人なんて、やっぱりほとんどいなかったのです。

大多数の群がった人が欲しかったのは、人形そのものではなく、「排他的集団の一員になれる」というベネフィット。誰でも持てるアイテムに成り下がったら、もはや魅力などないのです。

無邪気な一般人は、「下手くそな会社だなぁ。もっと作れば売上アップするのに。わたしが社長だったら今すぐ増産する」と思うでしょう。

しかし現実は、もっと作ったら売れなくなるのです。

現代のブランドは、この辺をよく理解していますね。だから、常に需要を下回る数量しか流通しないよう、生産量を調整しているのです。

バーキンも、デイトナも、ダイヤモンドも、みんな同じ。欲しい人全員に行き渡らせたら無価値になるのよ

ケース⑤:え、そのキャラが好きなの?

上記4つの例とは、ちょっと毛色が違いますが、こういう話も参考になりましょう。

アニメやアイドルグループなどで、「誰が好き?」という話題は盛り上がりますね。先に触れた通り、人は誰しも、自分の趣味嗜好を曝け出したいと思っていますから。

ただ、このときに、「え、それが好きなん?」という選択肢を選ぶ人もいます。

誰も傷つかない代わりに、イマイチ感情移入しづらいのですが、「ゴレンジャー」を例にしてみましょう。

「ゴレンジャーで誰が好きか?」となったときに、

- リーダーの「アカレンジャー」が好き → わかる

- クールな「アオレンジャー」が好き → わかる

- 紅一点の「モモレンジャー」が好き → わかる

- 太っちょ食いしん坊の「キレンジャー」が好き → なんで?

申し訳ないですけど、キレンジャーを1番に選ぶ理由は、ボクにはよくわかりません。でも、キレンジャーを選ぶ人も確実にいるのです。

ビジュアル系バンドだと、「ボーカルでもない、一番イケメンでもない、曲も作っていない、ベーシストが好き」みたいな感じか

まぁ、そんなところだな

もちろん、好きな気持ちは間違いないのでしょう。が、本心では「アカレンジャーやアオレンジャーの方が好き」ということは、ままあると思います。

しかし、人気のあるアカレンジャーやアオレンジャーを好きと表明しても、たくさんいるうちの「One of them」になってしまいます。

すでに周囲と自分を区別する属性を持っている、

- 「頭が良い」

- 「サッカーで地区代表に選ばれている」

- 「容姿が優れている」

といった子は、素直に「アカレンジャーが好き」と言えるでしょう。

すでに別の排他的集団に属しているので、ここで特別なポジションを狙わなくても良いからです。

しかし、これといった特徴がなく、周囲と自分を区別する属性を持たない子はどうでしょう?このままでは、どんな排他的集団にも属せません。

そこで、「キレンジャーが好きと自分に言い聞かせて、本心よりも、排他的なポジションを優先した」と推察するのは、あながち穿った見方ではないと思います。

実際、一風変わったキャラを好きになる人、メジャーカルチャーではなくサブカルチャーを好きになる人は、学校では中心ポジションにいなかった人が多いと思います。

ボク自身もそんな感じだったからね。どちらが本心だったのか、これは自分自身でも判断が難しいよ

んーー。否定したいけど、納得してしまう

あなたもキレンジャー好き?

クリエーターという生き方は、職業選択の中では「キレンジャー」に相当すると思います。なんか作ってみたい程度の人はたくさんいますが、本気で目指す人は少ないかと。

微妙なことを言うと、クリエーターを目指す人もまた、クラスの中心にはいなかったタイプではないでしょうか。「超美人」や「超イケメン」は、少ないと思います。

「超イケメン」だったら、サッカーでもやっとけば、十分他人と自分を区別できますからね。極端に変わったことをしなくても排他的でいられるでしょう。

あなたが随分と変わったことをしようと思ったのは、そうでもしなきゃ、排他的ポジションを築けなかったからじゃないでしょうか?

それを除いてしまえば、平々凡々な自分になってしまう。だから、クリエーターという生き方を選んだ、いや、選ぶしかなかった。そんなところではないでしょうか?

んー。わからんけど、当たらずとも遠からずかもしれないな

そんなあなたを応援したい

排他的な領域を作るには?

お客さんが属したいと思っているのは、誰でも入れる集団ではなく、「排他的(exclusive)」な集団です。限られた人だけが入れる特別なグループに属したいのです。

- ある人は、「犬を飼っている人のグループ」ではなく、「土佐犬の飼い主グループ」に属したいと思っているでしょう

- ある人は、「魚が好きな人のグループ」ではなく、「淡水魚(海水よりも淡水の方がずっと少ない)が好きな人のグループ」に属したいと思っているでしょう

市場の中に、特別なグループを作らなきゃいけないわけですから、市場に新たに「線」を引かなければなりませんね。

様々なブランドや作家が、市場に線を引いて自分のブランドの領域を決めています。そこに新たに線を足して、より小さな「排他的領域」を作ってあげるのです。

線を引くわけだから、市場は当然小さくなるわな

そうそう。それで良いのよ。個人の作家は、市場を小さく絞って戦うべき

ちなみこの話は、マーケティングの「セグメンテーション」の概念と同じよ

ステータスブランドの場合は、より高いステータスを用意する戦略があります。市場の高級グループの中に、さらに線を引いて、もっと高級なグループを作るわけですね。

しかし、ハンドメイドブランドにステータスを持たせるのは難しい。

そこで、「スタイル」であったり、「趣味嗜好」であったり、そういった様々な属性でもって、市場に線を引いていくのです。

市場に「線」を引け!

ボクは中学生の頃からスニーカーが好きで、今でもボチボチ好きです。

そうですね。「NIKE」を想像してもらいましょうか。

NIKEのスニーカーには、コラボモデルや有名人のシグネチャーモデルが多々存在します。

例えば、バスケ、BMX、野球、スケート、アート、映画、アニメ、ドラマ、ロック、ヒップホップなど、さまざまなカルチャーの人やブランドとコラボするわけですね。

こういった特殊なモデルは、市場の中に線を引いた存在になっています。

ただのスニーカーなら、すでに間に合っているからいらない。

しかし、子供の頃に大好きだった映画とのコラボモデルだったら?

あるいは、好きなアーティストのコラボモデルだったら?

欲しくなりませんか?

NIKEと韓流アーティストのG-DRAGONさんがコラボしたモデルがありました。

その時は、普段スニーカー界隈にはいないような人が殺到していた印象があります。もちろん、G-DRAGONさんのファンですね。

また、女性ファンが多かったせいか、2次流通市場では、小さいサイズにより高いプレミア価格がついていたのも印象的でした。

ボクは小学生の頃に、MARVEL(スパイダーマンとかウルヴァリンとか)の格ゲーにハマっていた美しい思い出があります。

NIKEじゃありませんが、asicsとMARVELのコラボモデルは強烈に惹かれました(そして買いました)。

ボクの例では、「スニーカー」という市場の中に、「MARVELが好き」という属性で線が引かれた格好。スニーカーが好きで、MARVELも好きなボクは、その内側にいる限られた人間だったわけです。

大丈夫だと思うけど、「コラボしろ」って言ってるんじゃないよ?

例えば、「刺繍好き」の中に、「食虫植物が好き」という線を引けって話ね(←これが当たるかは不明だけど)

市場には意外と穴がある?

市場に引く線は、より人数を絞れればOKです。区切るジャンルはなんだって良く、ターゲットが持っている属性であれば、何でも構いません。

ただ、よりターゲットのアイデンティティに深く突き刺さっている属性が良いですね。

先ほど、ボクが「スニーカー好き」と「MARVEL好き」という属性によって、コロッと一足買わされてしまった話をしました。

ボクは中学生のときから、お年玉を貯めて買った、NIKEのAir Force 1やDUNKといったスニーカーを履いていました。人生では200足くらい買ってますかね。

「スニーカー」は、ボクのアイデンティティの1つです。

ボクには、「2D格ゲー好き」という顔もあります。それも、今ではほぼ絶滅したアーケード信奉者(家庭用ではなく、あくまでゲーセン筐体でやる格ゲーが好き)です。

初めてアーケードでプレイしたのが、MARVELコミックのキャラと日本のストリートファイターシリーズのキャラが戦う2D格ゲーだったんですね。小学校4年の頃だったと思います。

そんなわけで、「MARVEL」は非常に思い出深い。ボクという人間のピースとして語られるべき、アイデンティティの1つです。

MARVELはメジャーコンテンツに昇格したので、色んな商品が出回るようになりましたが、こんな風にピンポイントで刺さることって、なかなか珍しいんですね。

意外と市場の線は雑で、引かれていない線が結構あります。

男性ブランド目線になってしまうのですが、傾向として、スポーツと音楽は、割と細かく線が引かれている印象があります。バスケ、スケボー、サッカー、ロック、レゲエなど、そういうアイテムは、結構ある印象です。

しかしボクは、スポーツもしなければ、音楽もあまり聞きません。スポーツや音楽をバックボーンに持つブランドは、デザインはカッコよかったとしても、その実、心には刺さっていないんですね。

ボクは、歴史や哲学が好きです(人間には、色んな顔があるでしょう?)。いい大人になった今の時分では、こちらの方がより強いアイデンティティです。

が、そういうアカデミックな人間であると表明させてくれるブランドって、まぁないですよ。

スポーツや音楽はファッションと結びつきやすくて、アカデミックは結びつきづらいんでしょうね。でも、アカデミックが好きな人もたっくさんいて、そんな自分を表明したいと思っているはずですよね?

先ほども言いましたが、どんな線で囲っても良いわけです。

- 「歴史が好き」でも

- 「深海魚が好き」でも

- 「(ウェールズ地方の神話)マビノギオンが好き」でも

- 「桜島が見える場所で生まれ育った」でも

- 「水鳥の生態系を守りたい」でも

- 「ベネツィアに憧れている」でも

- 「水木しげるの妖怪が好き」でも

なんだって良いわけで。

ボクの目からすると、すべての人が自分を表明できるほどには、市場の線は細かく引かれていないと思います。

「なんちゃって宇宙ブランド」はたくさんあると思います。宇宙のキレイな雰囲気だけを引用しているブランドですね。

あ、それが悪いなんてことは、全くありませんよ。

ただ、中にはガチで宇宙が好きな人もいます。

彼ら彼女らは、宇宙の見た目の美しさで自分を表現したいのではなく、宇宙に関する専門的な知識で自分を表現したいんですね。

そういった欲求を叶えてくれるブランドは、ほとんどないかなと思います。

メジャーカルチャーは選択肢がありますが、サブカルチャーやカウンターカルチャーとなると、途端に少なくなります。場合によっては、ほとんど選択肢が存在しない。

男性向けブランドに比べると、まだ女性向けブランドの方が、細かく線が引かれている印象です。が、それでも「きめ細かく引かれているか?」と聞かれたら、答えは「NO」かなと。

満たされてない(自分を表現させてもらえていない)お客さんは、まだまだたくさんいるよ!

一目でブランドを識別できるデザイン

ハンドメイド作品を買うお客さんは、そのアイテムを身につけたり飾ったりして、周りの人に、「自分がどういう集団に帰属している人間なのか」を知らしめたい。

一目見ただけで、「このブランドのオーナーグループの一員である」と識別できる作品の方が有利ですよね。

- 「あの作家さんの帽子ね!」

- 「あそこのブランドのバッグだ!」

と、一目で分かる特徴が欲しい。

ブランドロゴの是非

一般論で言えば、「ブランドロゴ」がこの役割を果たすわけですが、ボクはどちらかというと否定的。有名ブランドロゴ(例えば、NIKEやAppleのロゴ)が魅力的に感じるのは、すでにそのブランドに魅力が宿っているから。

無名ブランドのロゴドンTシャツを想像してみてください。誰が欲しいと思いますか。それなら、無地の方がよっぽど良かった。

販売サイトやパッケージにブランドロゴをつけるのはもちろん推奨。けど、作品につけるのは、個人的にはオススメしづらいところ

ボクの個人的な感傷はいったん脇においても、ブランドロゴだけで識別させようというのは無理があります。

ボクがラーメン屋をオープンするとしましょう。

そこで、何の変哲もない、どこでも食べられるような醤油ラーメンを出したとします。でも、お店のロゴだけは特徴的にしておくと。

これで、思い出してもらえるような、違いのあるお店になるでしょうか?

ラーメン屋の「味」に当たるものは、ハンドメイド作品でいえば「デザイン」ですね。作品そのもののデザインで識別させなければ、おかしなことになってしまいます。

付け加えて言うなら、ハンドメイド作品を選ぶお客さんは、やはりどこか少し変わっています。

一般に流通している商品では、欲しいものが見つからなかった人達ですから、センスが他の人とはちょっと違う。あるいは何か強いこだわりを持っています。

また、「ステータス」よりも「スタイル」を重視している人とも言えましょう。もしステータスが欲しいなら、その欲求は既存のハイブランドで満たせますから。

こういう人種のお客さんは、あまり「ロゴドン」を好まないように思います。ロゴドンが好まれるのは、大抵はステータスブランドですからね。

こういう魂胆に気づいてしまうと、ハイブランドのロゴドンほどダサいものはないなと思ってしまう

作家の顔が見えるデザインを

ハンドメイド作品のお客さんは、むしろ、「分かる人にだけ分かる」のような、絶妙なラインを攻めたいと思っているのではないでしょうか?

わかりやすいロゴではなく、デザインの違いで「おっ」と気づく。そんなデザインが。

ボクは常々、ハンドメイド作品は、「デザイン家具」と売り方が似ているなと思っています。デザイン家具もまた、商品にロゴは付いてなく、特徴的なデザインで魅せるタイプの商品です。

例えば、有名どころの「ボビーワゴン」「USMハラー」は、とても特徴的なデザイン。知らない人は素通りするでしょうが、知ってる人が見たら一瞬でわかります。

もう少しハンドメイド作品に近いアイテムですと、

- 「PORTER」のバッグは、ロゴは控えめですが、遠目から見ても、「あれ、多分ポーターだな」とわかります。

- イタリアの革製品ブランドの「Valextra」も、ロゴはほぼないと言って良いデザイン。それでも「あの人、ヴァレクストラ持ってんな」とわかります。

ちょっと縫い目が違うだけでも、識別できたりするかもしれませんよ。

例えば、機械式腕時計の「オーデマピゲ」というブランドの「ロイヤルオーク」というモデルは、ビスの打ち方に特徴があります。

8角形ボディのそれぞれの角に売ってあるビス、その溝の向きがキレイに整えられています。

この些細なビスのデザインに、とても「らしさ」を感じるよ

現代アートの「草間彌生さんのドット柄」「奈良美智さんの不機嫌そうな独特の顔をした人物画」も、パッと見て誰の作品かわかる。サインを見るまでもありません。

ぜひ、作品だけで作家の顔が見えるようなデザインを考えてみてください。

※もちろん、「顔」というのは比喩ですよ。あなたの顔面が見えるということではなく、人の顔のように識別できるデザインを施そうぜという話です。

絶妙なわかりやすさを

ハンドメイド作品を欲しがるような、こだわりの強いお客さんは、

- 「分かる人に伝わってくれれば良い」

- 「あからさまに見せつけたいわけじゃない」

と思っているんですが、同時に、「やっぱり気づいてほしい…」みたいな微妙なニュアンスもあるんですね。

わかるわかる笑

アピりたいわけじゃないけど、ちゃんと気づいて欲しい的なね

例えば、あなたがフクロウが大好きな作家で、同じくフクロウが大好きなお客さんをターゲットに作品を作っているとしましょう。

美しいフクロウの目をレジンで再現して、ピアスを作ったとします。なかなかマニアックで、かつ見栄えもするかもしれません。

しかし気になるのが、目だけで、フクロウのモチーフだと気づいてもらえるのか?

最低でも、同じフクロウ好きの同志には気づいてもらいたい。できれば、そうじゃない人にも、「ひょっとして、フクロウお好きなんですか…?」と聞かれて、「…はい。実は///」と言いたい。

「目ん玉だけじゃ気づいてもらえないかも…」と思われれば、欲求を満たせるか怪しい。ということで、購入も見送りになる可能性が高くなります。

もっとわかりやすいフクロウ感が必要でしょうね。例えば、クチバシや羽や鉤爪などの別の部位も使って、フクロウ感をプラスするとか。

それを実際にどうイケてるデザインに落とし込むかは、作家の腕の見せ所

そういう話になるよね。うまいこと表現しないと!

常連を特別扱いする

市場に線を引くだけでなく、あなたの「お客さんの中で線を引く」こともできます。

要するに、常連さんを特別扱いするということですね。

- 新作を先行販売する

- 優良顧客のみの限定アイテムを販売する

- 常連のみオーダーメイドを受け付ける

といった具合です。

常連のお客さんに、「このブランドの特別顧客グループに帰属しているんだ」という気持ちを呼び起こさせます。きっと悪い気はしません。

居酒屋の常連と言えば、席に着いたら勝手にビールが出てきて、「いつものでいい?」という阿吽の呼吸が入り、気の利いたつまみを一皿サービスされるイメージ。

ですが、常連組にもっとも満足感を与えているのは、勝手に出てくるビールでもなく、オマケのつまみでもなく、「常連」という排他的集団に属している優越感でしょう?

常連さんって、まさに「排他的」のイメージがしっくりくる。その優越感が本質なんだね〜

ハンドメイド販売の場合は、売る数量が少ないので、思いっきり常連を優遇するのもアリかもしれません。常連と、本当に熱心に欲しがる新規のお客さんだけで回るのが、理想だとは思います。

ただビジネス一般の話で言えば、常連ばかり贔屓すると、新規客を遠ざけることにもなります。「常連しか買えない」は、新規客からすると蔑ろにされてる気持ちになりますからね。

新規のお客さんが、ひがまず、羨ましくて「自分も常連になりたい!」と思える塩梅が健全でしょうね。航空会社の会員クラスは、良い塩梅に設計されていると思います。

コミュニティは必須ではない

「排他的集団の一員になりたい」ということは、オンランサロンのようなコミュニティが必要なのか?と思われたかもしれませんね。

あって困るものではないですが、なくて良いです。そんな面倒くさい話、ハンドメイド作家にはToo Much(やりすぎ)でしょう。

確かに、「自分と似た仲間と交流したい」という欲求はあります。ですが、それはあなたがコミュニティを作らずとも、お客さん同士でつながることもできるわけです。

何も、あなたが全て用意しなければならないわけじゃない

それに、案外と、「その集団の一員としてカウントはされたい」けど、「別に誰かとの交流を求めているわけじゃない」という人も多いのです。

バーキンが欲しい人は、バーキンのオーナー集団の一員とみなされたいと思っているでしょう。しかし、必ずしも、他のバーキンオーナーと交流したいわけではないのです。

ボクもそのタイプです。「そういう人間の1人でありたい(バーキンのオーナーって意味じゃないですよ)」という感情はありますが、交流は求めていません。

表明する機会はあっても良い

「排他的集団の仲間と交流する場所」までは必要ないですが、「排他的集団の一員であることを表明する機会」は、可能であれば与えてあげられるといいですね。

例えば、あなたが「何かスペシャルな会員」だったとしましょう。

その会員登録がネット完結していて、自分から話す以外に、何らその事実を表明できる手立てがなかったら。きっと歯痒い気持ちになるでしょう。

物理的な会員証でもあれば、何かの機会に友達に見せることもできます。ステッカーやバッジでもあれば、何かに貼り付けて会員であることを表明できますね。

航空会社の上級クラス会員になると、みんなが並んでいるゲートとは別の入り口からサッと入れたり、上級ラウンジに入れたりします。その姿を他人に見られるというのも、特典のうちなのです。

NFTブームの頃、ただのJPEG画像に何百万と払った人達がいました。何が価値だったかと言えば、その画像をSNSのアイコンにして、オーナーグループの1人だと表明することができたからです。

わかった。「ひけらかしたい」ってことだな

簡潔にまとめてくれてありがとう

ハンドメイド作品では、どんな形で、お客さんに自己表明する機会を与えられるでしょうか?

例えば、専用のハッシュタグを用意して、お客さんに着用画像を投稿してもらうこともできますね。そして、あなたの公式アカウントで取り上げることもできます。

前に触れたように、「常連さんだけが買える特別モデル」を用意するというのも、常連さんにとっては良い表明の機会になります。

手が込んだことはできませんが、ちょっと手助けするくらいはできるかもしれませんね。

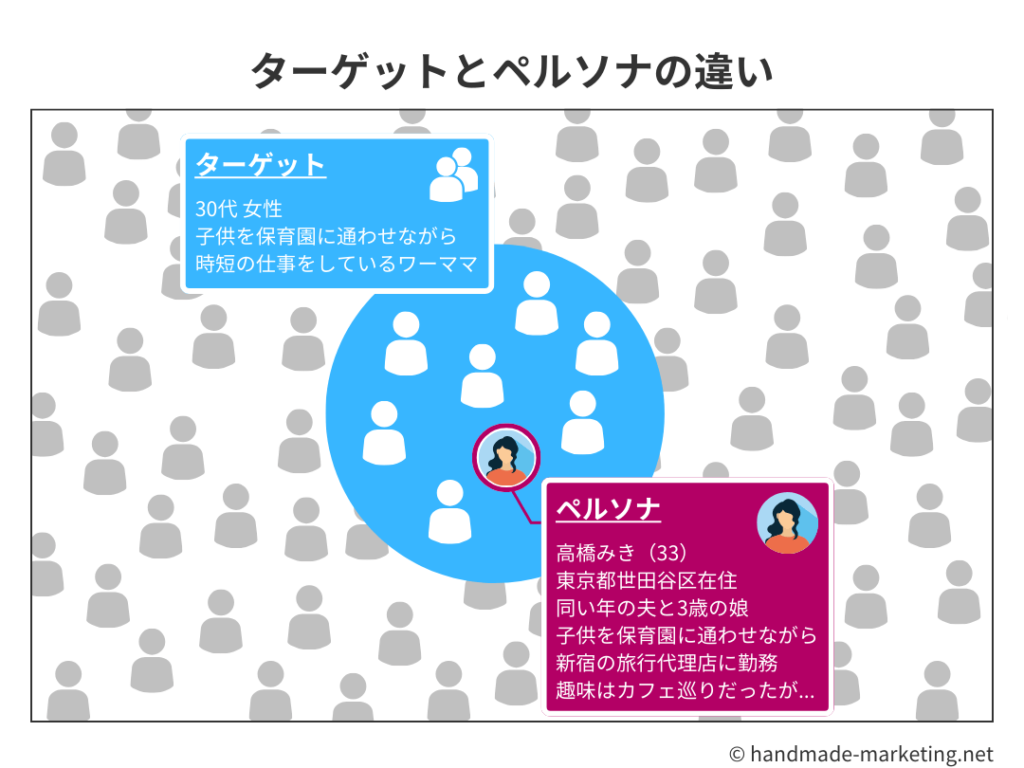

ターゲットとペルソナを考えよう

「ターゲットは広く浅く」「ペルソナなんていらない」なんて言っている作家もいます。が、ここまで読んだあなたなら、それが間違いだとわかるはず。

お客さんは、

- 自分らしい自分をを実現し、

- そんな自分を周りの人に知らしめて、

- 同じような人が集まる狭いグループに属したい

と思っています。

自分という人間をより正確に物語るには、より小さく区切られた、排他的な市場が必要です。

ターゲットを狭めずして、どうやって排他的な市場を作るのでしょう?市場のどこに線を引くつもりなのでしょうか?

ペルソナなしで、どうやってお客さんが真に表現したい属性を特定できるのでしょう?その勘所を、どうやって見つけるのでしょうか?

「排他的な集団」=「排他的なターゲット設定」ってことだからね

ターゲット設定って、やっぱ肝だよね!

ターゲットとペルソナなしで辿り着ける?

またボク自身の例を出しましょう。

先ほど、ボクは中学生の頃から「スニーカーが好き」という話をしました。で、スニーカーが好きになれば、当然ながら洋服にも興味が出てきます。

高校生の頃は、スニーカーと「裏原ストリートファッション」に傾倒していました。毎週末は必ず、原宿・渋谷・代官山のエリアにいましたね。月に1度ではなく、ホントに毎週欠かさずです。

実は、土曜も隔週で学校があったのですが、土曜日はリリース日と重なることが多いので、一度も登校しませんでした笑

そんなボクは、「元アニオタ」でもあります。ボクが15歳にして身長(ちなみに171cm)が止まってしまったのは、深夜にアニメの見過ぎで、睡眠時間が著しく減ったからだと、今でも本気で思っています。

と、ここで困ったことが起きます。

当時、アニメ・漫画・ゲームのようなカルチャーは、ファッションとはあまりに縁遠かったのです。真逆と言っても良いでしょう。

今となってはそんな風潮なくなりましたが、ボクが高校生の頃は、「アニメ=オタク=キモい」でしたよ。この記事を読んでいるあなたも、今20代前半ってことはないでしょうから、この感覚はわかると思います。

当時もアニメ・漫画・ゲームのTシャツはありましたが、どれもファッションセンスのかけらもない代物。お土産屋のネタTシャツみたいで、とてもオシャレに着れるアイテムではありませんでした。

高校生のボクは、自分という人間を表現し切ることはできなかったわけよ

ボクが高校生の当時も、ファッション好きだけど、実はアニオタみたいな人は、少なからずいたと思います。でも、出会ったことはありません。

もしオシャレなアニメTシャツのブランドがあれば、そういった仲間と出会えたのかもしれません。「お、マジ?それ知ってんの?」みたいな熱い会話もできたかもしれません。

ちなみに、今はファッション性のあるアニメTシャツも普通にあります。「GEEKS RULE」なんかは、着れるデザインも多い。ま、今更着ませんが。出るのが遅すぎましたね。

…と、高校生当時のボクのようなお客さんを捕まえるのに、ターゲットを設定しないなんて選択肢があるでしょうか?

「ファッションとしてはどんな服が好きなの?」「アニメはどんなのが好きなの?」という細かい質問は、ペルソナなしでは辿り着けないでしょう。

アニメといっても、オシャレに行けそうな「攻殻機動隊」のようなタイトルもあれば、それは流石に着れんなという「萌え萌え学園ラブコメ」もあるわけで。

- 誰に憧れているのか

- どんな人達と仲間になりたいと思っているのか

- 逆に、どんな人とは同類に見られたくないのか

といった機微は、非常に重要な問いになってきます。

高校生のボクで言えば、あくまで主はスニーカーで、次に、それに合わせたストリートファッションでした。ヒーローは窪塚洋介さんですよ。本当に格好良かった。

つるんでいたのは、同じようなストリートファッション系の人。原宿で知り合って、本名もよくわからないまま付き合ってる仲間が結構いました。大抵は年上でしたが。

一方で、やっぱりアニメの話ができる仲間も欲しかった。

と同時に、絶対にイヤだったのが、ファッションに興味のないオタクに見られること。そういう人と友達になるのは良いのですが、同類には見られたくありませんでした。

にゃるほどぉ。確かに、これは絶妙な機微だねぇ

ボクの事例を見て、「それは、あんただけの特殊なケースの話でしょ?」と考えてはいけませんよ。構造は、どんなお客さんでも同じですから。

ボクは「ストリートファッション」×「アニオタ」という属性でしたが、これが全く違う「A」×「B」の人がいるわけですよ。

「ミッドセンチュリー家具」×「湘南」とか。

改めて、ターゲットとペルソナの重要性を認識しよう!

ラジャー!

まとめ

今回は、ハンドメイド作品で満たすべき、お客さんの「欲求」について解説したよ!

言われてみると、「特別なグループの一員になりたい」って凄く納得感あったよ

ただ、めっちゃ長かったけどな笑

2つの記事に分けても、十分すぎる文量よね。でも、この話は通しで知ってもらった方が良いと思ったわけよ

この記事を、超ハイライトで振り返りましょう。

古今東西、どんな時代のどんな商品でも、お客さんは商品そのものを欲してはいません。その商品がもたらしてくれる「変化」に対して、お金を払っています。

その「(より良い)変化」のことを、ビジネス一般では「ベネフィット」と呼びます。

ある商品にベネフィットを認めるか、あるいは意味のないガラクタと一蹴するか。それを隔てている唯一絶対の尺度が、人間の根底にある「欲求」を満たしてくれるか。

「欲求」とはすなわち、脳内にインストールされたプログラム。当然ながら、生物として有利になるように意図されています。

欲求は、究極的には、「生存」と「繁殖」の2つに寄与するか。ここが肝です。

ただ、まとめすぎると使いづらいので、もっと使い勝手の良い「マズローの5段階の欲求」を引き合いに出しました。

| 欲求の段階 | 欲求の中身 |

|---|---|

| ①生理的欲求 | 食欲や睡眠欲などの生命維持に関する欲求 |

| ②安全の欲求 | 身の安全や身分の安定への欲求 |

| ③所属と愛の欲求 | 他人とのつながりを求める欲求 |

| ④承認の欲求 | 自尊心や他人からの評価を求める欲求 |

| ⑤自己実現の欲求 | 自分らしさや、自分のやりたいことを追求したいと考える欲求 |

どの欲求を満たしても、ベネフィットとして成立します。反対に、どれかの欲求を満たさなければ、ベネフィットのないガラクタとみなされます。

下位の欲求ほど、実用性にフォーカスされており、「用」を満たせば欲求も満たされます。終わりのある欲求ですね。用さえ満たせば良いので、必然、価格が安い商品が選ばれやすくなります。

上位の欲求になるほど、「心」を満たします。心は無限に上を求めてしまうので、終わりがありません。そのため、上位欲求を満たす商品の価格には、天井がありません。

ハンドメイド作品を含むライフスタイル商品は、それが実用的な商品の形をしていても、主はデザインによって「心」を満たす商品です。

というわけで、上位の欲求を満たしていくことになります。

そこで、上位3つの欲求にまたがる、非常に強力な購買動機になるのが、「排他的集団の一員になりたい」という欲求。すなわち、「ごく限られたグループに帰属する1人になりたい」という欲求です。

- なりたい自分になり(自己実現の欲求として)

- 自分がそういう人間だと周りの人にも認知してもらい(承認欲求として)

- 同志が集まる限られたグループの一員でありたい(所属と愛の欲求として)

という欲求ですね。

全体的に理屈臭くなってしまったので、もう少し直感的な言葉を使ってみましょうか。

お客さんは、「例外的な存在」になりたいと思っています。他とは違う人に見られたいが、変に見られたいのではない。「センスの良い変わり者に見られたい」と思っているのです。

ただし、世界でただ1人の珍獣になりたいわけではありません。激レアさんになりたい気持ちと言いましょうか。激レアではいたいけど、決して1人っきりじゃない。そういう塩梅ですね。

お客さんに、「排他的、あるいは例外的」な市場を提供しなければなりませんから、既存の市場に線を引き、より小さな市場を作ってあげる必要があります。

主に、お客さんの持つアイデンティティでもって、市場に線を書き足すのが良いでしょう。

そのためには、厳密なターゲット選定と、その中にいるペルソナの理解が欠かせません。

ターゲットのお客さんは、

- 誰に憧れているのか

- どんな人達と仲間になりたいと思っているのか

- 逆に、どんな人とは同類に見られたくないのか

この辺りの機微が、市場に線を引く上で極めて重要な問いになってくるのです。

まずは、作家であるあなた自身に、上記の問いを投げかけてみるのが良いでしょう。そう思うのは、あなた1人ではないでしょうから、同じような人をターゲットにする。

これが、1つのキレイなやり方かなと。

いやぁ、難しい話をしました。

しかし、極めて本質的で、この上なく重要な話です。このような話はなかなかお目にかかれませんし、これほど深く解説してくれる人もいないでしょう。

お客さんを、お客さんが望む形で「例外的な存在」にさせることができれば、あなたのブランドは比類なき魅力を手にすることになります。

ときに、未開の部族民は、装飾品に目がありません。光るもの、色鮮やかなもの、目立つものを、常に探し求めていました。

とあるネイティブアメリカンは、2週間の労働の対価を、身体に塗る赤い染料と交換してしまったとか。

他には、耳にとんでもない大きさの穴を開けたり、鼻の間に穴を開けて棒を刺したり、下唇に穴を開けて木の板をはめ込んだり。

自分を例外的な存在に仕立て上げるためなら、人間はどんな犠牲や対価も支払う動物なのです。その最大の報酬は、自画自賛であり、他人からの賞賛です。

商品ごとの相場はあるにしても、より排他的な存在になるために、お客さんはいくらでも払う動機がある。ボクは、心の底からそう確信しています。

お客さんを「例外的な存在」するために、あなたは市場にどんな線を引けるのか。ぜひ考えてみてくださいね。

いつもたくさんの学びをありがとうございます。一度読むだけでなく、自動音声ファイルで何度も聞いて、染み込ませています。というか、なおさんの記事は何度聞いても面白いです。

こんなにヒントをくださっているのに、なかなか結果を出せない自分が歯がゆいです。まだまだ出来る事がたくさんあるので行動するのみですね。

私はデニムバッグを制作販売しています。新商品のボディバッグを作りました。今まで自分が「格好良い!」と思って作っていたショルダーバッグには、正直「ここ!」という売りがありませんてした。

でも、今回のボディバッグは、自分の作りたい欲求は控えめなものの、売りがたくさんあります。以前より、自分の商品に客観的に向き合えている気がします。

その売りを全てアピールするつもりで、インスタ投稿をまた頑張りたいと思います。

こちらこそ嬉しいコメントありがとうございます!

お、音声ファイルで!?

「早く音声配信やれよ」とはよく言われるんですが、このパターンは初めて聞きました。

というか、ボクの記事は楽しいものなんですね。書いてる本人にはよくわからない感覚です。

なかなか結果につながっていないというのは、ボク自身の実力不足を痛感するところです。

今の所、ビジネスの上流工程の話が多く(こっちが得意なので)、下流は話は手薄です。

アクションがわかりやすいのは下流の方で、みんな求めているのはこっちなんだとは思っています。

今後拡充していきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。

(その前に嬉しい結果が聞けるのが何よりですが)

衝動買いを除けば、何となくバッグが欲しい人はいなくて、何かしら特定の用途をイメージしてバッグを探していることが多いと思います。

その用途を特定するところから始めると、形や機能や含めるキーワードが逆算できるかなと思います。