ハンドメイド販売を行うなら、いつかは用意しなければならないのが「ブランドロゴ」です。できることなら、最初から用意できているのがベストですね。

多くの作家さんが、「何かしらなきゃいけないから」と、とりあえずテキトーにロゴを作っているのが現状です。

んー、それでホントにいいんですかね?

それで、あなたのブランドのイメージを伝えられますかね?

ボクが特に危惧しているのが、素人がブランドロゴを自作すること。

無料で済ませたいのはわかりますが、素人の自作はハッキリ言ってあり得ないですね。歪で妙ちくりんなゴミができるだけです。

この記事では、ハンドメイドの文脈で、

- なぜブランドロゴが必要なのか?

- ブランドロゴで押さえなければいけないポイント

- ブランドロゴを作る具体的な手順

を解説しています。

この記事の通りに作ってもらえれば、失敗せずにブランドロゴを作れます。

フリーランスのデザイナーに依頼するのが推奨ですが、どうしてもお金を捻出できない場合は、AIでロゴを生成する手もあります。

なお、現時点でテキトーなロゴを使っていても構わないよ!

この機会に、ちゃんとしたブランドロゴに刷新していこう!

ブランドロゴは「床間の掛け軸」

まずは基本的なところから始めましょう。「ブランドロゴ」という存在が、どんな役割を果たしてくれるのか。直感的に理解してもらいたいと思います。

やや抽象的な言い方になりますが、

「ブランドロゴ」は、デザイナーが言うほど重要ではないが、非デザイナーが冷ややかな目で見ているよりは意味があるもの。

といったところです。

言ってみれば、「床間の掛け軸」のようなものでしょうか。

なくてもどうということはないが、なければ締まらない。そこに西洋画があってもギクシャクする。和室にあって欲しいのは、やはり日本画の掛け軸。

その存在のおかげで、その和室の「和」のイメージがより強調されて魅力的になる。

ブランドロゴが成す仕事は、ニュアンス的にはこんなところです。

ブランドロゴがオシャレだからといって、商品が売れるはありません。逆に、ダサいロゴのせいで売れないということもありません。

ただ、ブランドコンセプトと矛盾しないロゴを用いることで、ブランドの信念や世界観を強調できます。お客さんに、より強くブランドのイメージを伝えられます。

その醸成されたブランドイメージが、最終的なお客さんの購買につながるわけです。ブランドロゴは、回り回って間接的に売上を左右する存在というわけです。

なぜブランドロゴを準備するのか?

随分と抽象的な話から入ってしまったので、わかったようなわからないような気持ちにさせてしまったかもしれませんね。

改めて、ビジネスの文脈で、ブランドロゴを用いる意味を整理しましょう。

ブランドロゴを用いる理由

- ブランドのイメージをより強く伝えられるから

- よりプロフェッショナルな印象を与えられるから

- ロゴにの「記号化」によって差別化できるから

「販売サイトに枠があるから」ってのは違う?

本質的な理由ではないな。でも現実問題、枠があるから埋める必要性はあるよね

ブランドのイメージをより強く伝えられるから

ブランドロゴの1番の役割は、あなたのブランドイメージを視覚的に伝えることです。

「ブランドロゴ」を含め、「ブランド名」「ブランドカラー」「フォント」など、ブランドのイメージを伝える一連のパーツは、まとめて「ブランドアセット」と呼ばれます。

ブランドロゴは、ブランドアセットの集大成とも言えるでしょう。

なんせ、

- ブランド名の持つ「言語」のイメージ

- ブランドカラーの持つ「色」のイメージ

- フォントの持つ「書体」のイメージ

を総動員しつつ、イラストの持つ「カタチ」のイメージまで加えるんですから。

ブランドロゴが消費するスペースは小さいものですが、その小さなアイコンからは、何重にも束ねられたブランドイメージを発信することができます。

なかなか重要に思えてきたでしょ?

うん!ただ用意しときゃいいマークではない!

よりプロフェッショナルな印象を与えられるから

ブランドロゴがなく、代わりに作業部屋の写真を、ロゴの代わりにしていたら?

お客さんの目線で見たら、そのブランドはとっても素人臭く感じます。公式サイトを覗いたら、思いのほかショボかったときと同じような感覚ですね。

- 「あれ、このブランド大丈夫かな?」

- 「主婦が趣味でやってるのかな?」

と思われてしまいます。

自分もお客さんだったらそう思うもんね…

ブランドロゴを用いるだけで、あなたが本気で作家活動をやっているように見えます。

さすがにロゴがあるだけで安心して買えるとまでは言えませんが、少なくとも安心材料の1つにはなりますね。

ロゴにの「記号化」によって差別化できるから

ブランドロゴの最終目的は、ロゴが「記号」になることです。

「記号」とは、それを見るだけで、特定の意味やイメージが反射的に連想されるものです。字面を読んで理解するのではなく、ビジュアルを見た瞬間に特定の意味やイメージが伝わるものですね。

Appleの「リンゴマーク」のロゴを見たらどんなイメージが湧くでしょうか?

「美味しそうだな」とは思いませんよね。

「シンプル」や「洗練」や「高級感」といったイメージを連想するでしょう。これは、Appleのロゴが記号となっているからです。

逆に言えば、もし記号となってなければ、何の意味があるのかわからない、ただのリンゴマークに過ぎません。

ブランドロゴが記号化すれば、ロゴそのものに魅力が宿ります。

パッと見ではほとんど同じ商品が2つあったとしても、ブランドロゴがある方が選ばれます。値段が何割か高かったとしても、ブランドロゴがある方が選ばれます。

一朝一夕には辿りつきませんが、ここまで来ると、ブランドロゴそのものが「差別化」として機能します。

ここまで来れば、ブランディングの勝利と言えるね!

ま、ずっと先に話にはなるけど

ハンドメイド作家のブランドロゴの使い道

ハンドメイド作家がブランドロゴを使うのは、どんなシーンでしょうか?

次のシーンで使えます。

ブランドロゴの主な使い道

- 販売サイト内のアイコン

- ファビコン

- パッケージ

- 商品タグ

- 名刺

- パンフレット

- イベント出店で使うのぼり

この中で「ファビコン」は、聞いたことない人が多いかもしれませんね。

ファビコンとは、WEBブラウザのタブや、Googleの検索結果画面で表示されるアイコンのこと。

あ、これか〜。これ、ファビコンっていうんだ

あなたが自前のネットショップを持ったり、ブログを開設したりした際は、必ずファビコンを設定することになります。

ファビコンの小さい枠内でも表現できるロゴでなければなりません。

作品にブランドロゴを入れるべきか?

先ほどは、あえて「作品にブランドロゴをつける」を入れていなかったことに気が付いたでしょうか?

99%の作家は、作品へブランドロゴを入れるべきではありません。

前の方で触れましたが、ブランドロゴの最終地点は、「記号」になることです。

そのブランドロゴが目に入った時点で、あなたのブランドが想起され、良いイメージが浮かび、手に取る理由になる状態。これが、ブランドロゴの記号化です。

「NIKE」や「スターバックス」や「Apple」のロゴを思い出してみて

ロゴが「記号」になって初めて、ロゴ自体に魅力が宿るのです。

反対に、記号になる前のロゴは、よくわからない絵です。雑音に過ぎません。それなら、無地の方が洗練されていて、余程マシでしょう。

冷静に考えてみてください。あなたがお客さんの立場なら、よくわかんないロゴが入ったバッグを買うでしょうか?

それなら、「シンプルに無地にしてくれた方が良かったのに…」と思いませんか?

あるよ。余計なマーク入れんなよって思う

あなたが、まだ無名の作家だとしたら(可能性としては高い)、ロゴだけで売れる作品にはなっていません。99%の作家は、まだその域に達していません。

目安として、ブランド名で指名買いに来る新規顧客が出てくるまでは、作品へブランドロゴを入れるべきではありません。

【ハンドメイド文脈】ブランドロゴのルール

ブランドロゴを作るにあたって、いくつか「お作法」があります。

デザイン的な意味というよりは、ビジネス上の利便性を考慮したお作法ですね。

ブランドロゴで守るべきルール

- 複雑なロゴは避ける

- 抽象的にし過ぎない

- 円に収まる

- 色や効果ありきのロゴにしない

- 使用してはいけないロゴに注意

これらのポイントを外すと、間違いなく後悔します。

絶対に守ってくれ!約束だ!

複雑なロゴは避ける

ブランドロゴは、遠目から見てもわかるシンプルなものが良いですね。

先ほどのファビコンのように、小さな枠に押し込まざるを得ないシーンでは、複雑なロゴは潰れて何だかわかりません。

また、デジタル媒体や紙媒体、(ハンドメイドではあまりないが)看板といった様々な場所でロゴを使うとなると、シンプルな方が展開しやすいのです。

ブランドロゴの「ハンコ」を作ってもらうかもしれないしね

場合のよっては、ブランドロゴの「ネオン管」を作ってもらうこともあるかもしれない

そのような背景からか、世界のブランドロゴはどんどんシンプルな方向へ向かっていますね。

シンプルな方が、使い勝手は間違いなく良いですからね。特別な理由がなければ、シンプルなブランドロゴを検討しましょう。

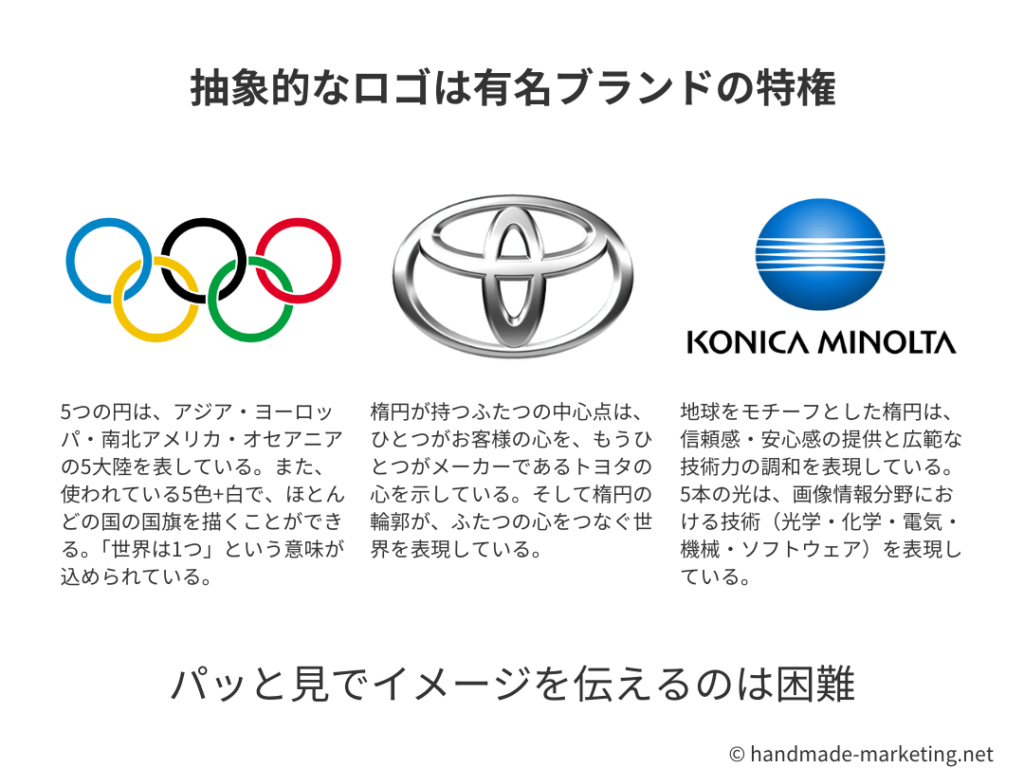

抽象的にし過ぎない

かといって、抽象的にしすぎるのも問題です。例えば、ブランドイメージをどんどん突き詰めていった結果、ただの「丸」や「四角」になったとしましょう。

有名ブランドなら、すでに一定のブランドイメージが形成されています。抽象的なロゴでも、元のブランドイメージを踏み台にすることができます。

しかし、何の踏み台もない弱小ブランドでは、そうはいきません。弱小ブランドのロゴが、ただの「丸」や「四角」では、何のブランドイメージも伝えられません。

この高度に抽象化されたロゴが通用するのは、トヨタが大企業だからだ

トヨタがこのロゴを採用したのは、すでに「世界のトヨタ」になった後

ちょうど、何が描いてあるのかわからない現代アートを見たときの感覚ですね。よほど感性豊かでなければ、そのイメージは伝わりません。

アートの世界だと、鑑賞者側の読解力に委ねることを良しとしている風潮があります。メッセージが伝わらないなら、それは鑑賞者の力量が足りないという解釈になります。

個人的には、それがアートのあるべき姿かは甚だ疑問ですが。

一方でブランドロゴは、あくまでビジネスの文脈です。お客さんに伝えいたいイメージが伝わらなければ、ブランドロゴとしては失敗なのです。

円の中に収まる

minneやCreemaのような販売サイトで使用できるアイコンは、丸く切り取られます。SNSでもそうですが、アイコンは大抵は丸なのです。

また丸く切り取られはしないものの、ファビコンのように、縦横比「1:1」でしか受け付けないシーンもあります。言い換えれば、正方形じゃないと収まらないシーンです。

ゆえに、円形に収まるロゴにしておけば、どんなシーンでも潰しが効くんですね。

なお、ロゴ自体が丸いカタチである必要はありません。

縦横比「1:1」から大きく乖離していなければ、縮めなくても円形に収まります。その限りでは、ロゴのカタチは自由でOKです。

例えば、四角っぽいロゴにするなら、長方形では円に収まりませんね。メルカリのロゴのように正方形っぽければ、円の中に収まります。

縦長や横長じゃなければOK!

色や効果ありきのロゴにしない

ブランドロゴは様々なシーンで使うことになるわけですが、必ずしもカラーで表示できるシーンばかりではありません。

そのため、ブランドロゴは単色でも識別できる図案でなければなりません。

また、白っぽい背景にロゴを乗せることもあれば、黒っぽい背景に乗せることもあります。背景色とのコントラスト比が足りなければ、ロゴを視認しづらくなります。

特定の色(≒ブランドカラー)によらず、黒1色だろうが、白1色だろうが、ちゃんと識別できるロゴでなければなりません。

そういう意味では、「グラデーション」や「透明色」や「ドロップシャドウ(影)」のような、効果が前提になっているロゴは言語道断ということになります。

「カタチ」だけで通じるロゴにしなきゃいけない!

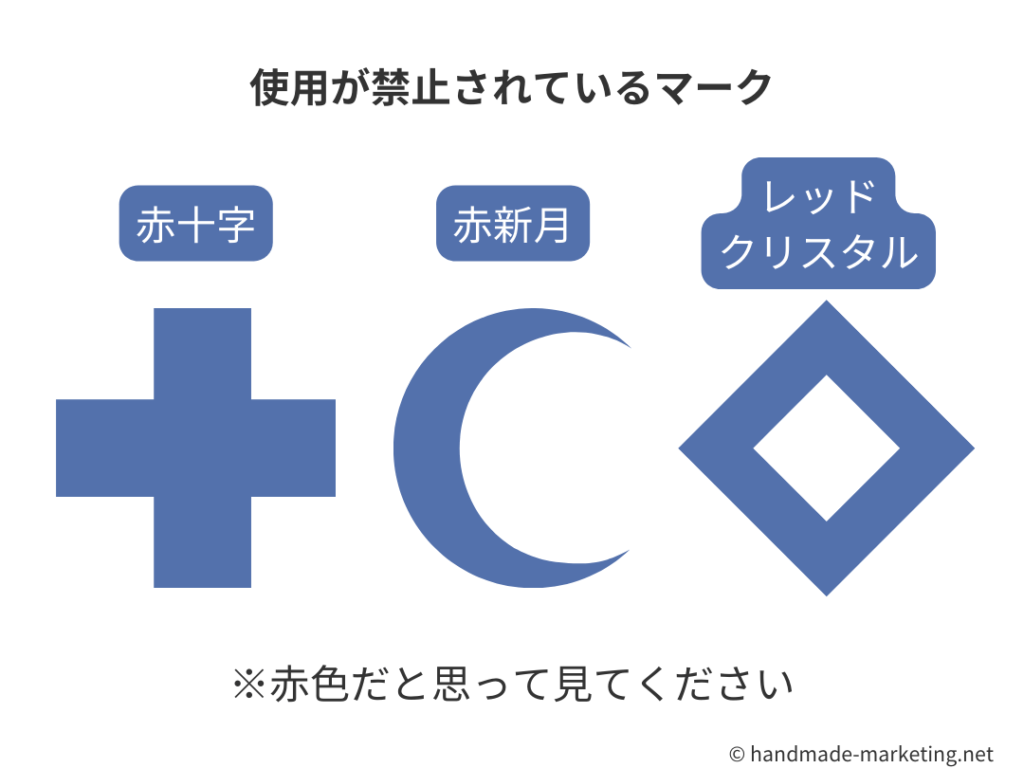

使用してはいけないロゴに注意

世の中には、使ってはいけないロゴが存在します。

わかりやすいのは、他社が既に使用しているロゴ。商標登録されているケースも多いので、うっかり似てしまうと商標侵害になってしまいます。

もちろん、世の中のロゴ網羅的にチェックするのは、現実的に難しいとわかっています。どうやったって、抜け漏れは出てしまいます。

せめてGoogle画像検索を使って、似たようなロゴがないかはチェックしよう

あとは、引っかかるケースは稀ですが、商標以前にそもそも使ってはならないロゴというか、マークが存在します。

使用が禁止されているマーク

- 赤十字、赤新月、レッドクリスタル

紛争で傷ついた人びとを救護する軍の衛生部隊や赤十字の救護員・施設等を識別するためのマーク。日本では日本赤十字社しか使えない。赤十字マークは有名だが、赤新月とレッドクリスタルも同様

禁止ではないが避けた方が良いマーク

- 菊花紋章

皇室が使っている紋章。戦後は使用解除されているが、使わないのが暗黙の了解になっている。右翼の方を刺激する可能性もある - 旭日旗(大日本帝国時代の国旗)

隣国の方々や左寄りの政治思想を持つ人を刺激するので、みだりに使わない方が良いとされている - ハーケンクロイツ(かぎ十字)

ナチスの紋章として使われいたため、世界的にタブーとされている。なお、ドイツでは公共での使用は禁止となっている - ケルト十字(丸の中に十字)

ケルト系キリスト教のシンボル。白人至上主義者が好んで掲げるようになったため、誤解を生むマークになってしまった - 六芒星(ユダヤ教のシンボル)

ユダヤ教はその歴史的背景から、肯定しても批判しても軋轢を生む可能性がある。反ユダヤ主義の人も多く存在するので、みだりに使うべきではない。ちなみに、遊戯王に「六芒星の呪縛」というカードがあるが、海外版では全く別のイラストに差し替えられている - 三日月と星(イスラム教のシンボル)

先入観を含む言い方は適切ではないが、一部のムスリムはとても信心深く、アッラーやムハンマドに対する侮辱を許さない。無関係の人が、みだりにイスラム教のシンボルを使うのは避けた方が良いと思われる

商標登録されているマークを除けば、禁止されているケースはほとんどありません。

しかし、タブー視されているマークは多々あります。ここに出ているのは、代表的な例だと思ってください。政治や宗教や人種に絡むマークは、原則避けた方が無難です。

デザイナーに依頼する分には、引っかかるようなロゴは上げてこないでしょう。自分でロゴを準備する際は、よくよく気を付けてくださいね。

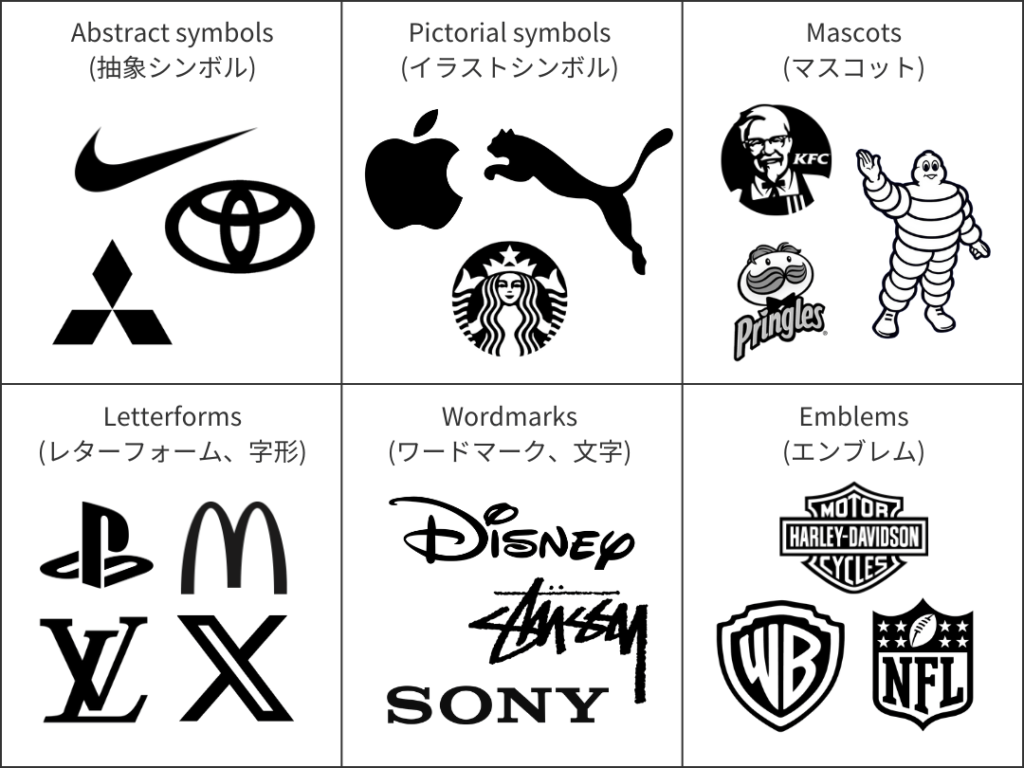

知っておきたいブランドロゴの6パターン

世の中にあるブランドロゴは、ざっくり6パターンに分けられます。

ブランドロゴの分類

- Abstract symbols(抽象シンボル)

- Pictorial symbols(イラストシンボル)

- Mascots(マスコット)

- Letterforms(レターフォーム、字形)

- Wordmarks(ワードマーク、文字)

- Emblems(エンブレム)

もちろん、どれが正しいとか、逆に間違っているとかはありません。

ただ、「個人の規模でやっているハンドメイド販売」という文脈で考えると、相性の良し悪しが出てきます。

オススメのパターンは、後ほどまとめて解説する。まずは各パターンの特徴を押さえておこう

パターン1. Abstract symbols(抽象シンボル)

ごくカンタンな図形で構成された、シンプルなロゴです。ブランドの持つイメージを突き詰め、余計な要素を削ぎ落として出来上がったロゴですね。

シンプルな形なので、媒体を問わず展開しやすいのが特徴。また、シンプルがゆえに、特定のメッセージを持たないため、どの文化圏でも先入観なく受け入れられます。

ただ、抽象的であるがゆえに、具体的なイメージを伝えるのは難しいですね。

そのため、認知度が高い大企業で採用されるケースが多く、今日の大企業も、広い認知を得てから「Abstract symbols」に変更しているケースが少なくありません。

また、シンプルな形で、オリジナリティあるロゴに昇華させるには、かなり力量が必要です。それなりのデザイン事務所に依頼する必要があるので、お金もかかるでしょう。

ブランドロゴの王道とも言える「Abstract symbols」。憧れる気持ちはありますが、中小零細ブランドには荷が重いと言えます。

パターン2. Pictorial symbols(イラストシンボル)

誰が見ても、それが何を表しているのか判別できる、わかりやすいロゴです。

ロゴが対象としているモノのイメージをそのまま拝借できるので、ブランドが伝えたい特定のイメージを、ストレートに伝えることができます。

なお、細かく描き過ぎると、小さいスペースで潰れて見辛くなったり、いくつかの媒体では再現しづらくなります。要するに、展開しづらいロゴになってしまうわけですね。

そのため、それが何であるかが判別できるギリギリのラインまで、要素を削ぎ落とすことを検討してください。

パターン3. Mascots(マスコット)

「Pictorial symbols」の中で、ブランドのキャラクターをあしらったロゴを区別して、「Mascots(マスコット)」と呼ぶこともあります。

キャラクターによって独自性が生まれるので、他のブランドロゴと差別化しやすい特徴があります。

ただし、そもそも魅力的でオリジナリティのあるキャラクターを描き出すこと自体に、一定の技量が必要ですね。フリーランスのデザイナーにはちょっと荷が重いでしょう。

現実的には、イラストを描ける作家さんだけの選択肢でしょう。作家さんが自分でキャラクターを描き上げて、それをブランドロゴにするパターンくらいです。

パターン4. Letterforms(レターフォーム、字形)

多くの場合は、ブランドの頭文字1文字を使ったロゴになります。または、イニシャルのように、2文字を組み合わせたロゴですね。

ブランド名とリンクしているので、ブランド名を思い出してもらいやすくなる効果があります。

文字だけだど、ブランドのイメージを伝え切るのが難しくなりますが、簡単なイラストや図と組み合わせると、特定のイメージも付加しやすくなります。

パターン5. Wordmarks(ワードマーク、文字)

ブランド名をそのまま書いたロゴです。普通に書くと、横長のロゴになります。

ほぼ既存のフォントのままの場合もあれば、テキストに何らかの装飾を施す場合もあります。

ただ、既存のフォントそのままであっても、文字間隔を調整したり、フォントのバランスを調整していたりします。フォントを選んで「はい、おしまい」ではありません。

頭文字だけの「Letterforms(レターフォーム、字形)」のフルネーム版といった感じですが、小さいスペースや遠目からだと、何が書いてあるか判別しづらくなります。

同じ文字ベースのロゴと言えど、使い勝手は異なります。

パターン6. Emblems(エンブレム)

ブランド名などのテキストに、図形などを組み合わせ、1つのバッジのようにあしらえたロゴです。

思わず作りたくなるカッコ良さがある一方で、使用方法に自由度がありません。

良くも悪くも、バシッと形が決まっているので、各要素を正確に配置しなければなりません。どこかの要素を大きくしたり、小さくしたりしたら、エンブレムとして成立しなくなるのです。

また、ロゴ自体が細かくなりがちなので、縮小すると潰れやすくなります。使い勝手の観点では、何かと制約がついて回ります。

ハンドメイド作家にオススメの2パターン

極端な話、全6パターンで、それぞれロゴを作っても良いわけです。おそらく、「ディズニー」あたりは、全てのパターンのロゴを用意していると思います。

しかし、個人のハンドメイド作家には、ちょっと荷が重いですね。

あなたが求めているのは、「最小限のコストで、ロゴが必要な全てのシーンに対応できる”潰しの効くロゴ”」ですよね?

ズバリ、ハンドメイド作家にオススメなのは、

- 「Pictorial symbols(イラストシンボル)」

- 「Wordmarks(ワードマーク、文字)」

の2つです。

どちらかではなく、この両方を用意してください。

最小コストで、全対応できる組み合わせはコレだ!

アイコンには「Pictorial symbols(イラストシンボル)」

ブランドのアイコンを設定するシーンでは、円形や正方形の枠で、ロゴを表示しなければなりません。よって、縦横比がおおよそ「1:1」のロゴが1つ必要になります。

「Abstract symbols(抽象シンボル)」だと、無名ブランドはイメージを伝えづらいので不向き。そもそも、シンプルなロゴで独自性を出すには、相当な技量のデザイナーに依頼する必要があります。

個人のハンドメイド作家には、そのロゴが何を表しているかが一目瞭然である、「Pictorial symbols(イラストシンボル)」を用いるのがオススメです。

ブランド名は「Wordmarks(ワードマーク、文字)」

「Pictorial symbols(イラストシンボル)」だけでは、ブランド名を伝えられません。

そこで、ブランド名をフルネームで伝える「Wordmarks(ワードマーク、文字)」のロゴも用意します。

ただ、こちらもガッツリ装飾してしまうと、結局2つのロゴをフルフルに作ることになります。かつ、2つのロゴのテイストを合わせる必要も出てきます。

コスト面や実用面を鑑みて、シンプルなフォントだけのロゴを用意しましょう。

組み合わせればどんなシーンも対応できる

「Pictorial symbols(イラストシンボル)」と「Wordmarks(ワードマーク、文字)」を用意しておけば、ハンドメイド作家がロゴを必要とする全シーンに対応できます。

- ファビコンのような小さな枠なら、「Pictorial symbols」だけ

- 広い枠なら、「Pictorial symbols」の下に、「Wordmarks」を配置

- 横長の枠なら、「Pictorial symbols」と「Wordmarks」を横並びに配置

おぉ!この2つを用意すればOKとな!

もしこの組み合わせで足りなければ、ぜひ教えて欲しい!

ブランドロゴ作成の4ステップ

では、いよいよブランドロゴを実際に作るステップを解説しましょう。

次の4ステップで完了です。

ブランドロゴ作成の手順

- 事前準備

- モチーフを決める

- フォントを決める

- ロゴを生成する

あくまで「ハンドメイド作家向け」の話ね。企業だったら、もっと厳密なステップがあると思うよ

ステップ1. 事前準備

ブランドロゴに関する検討を始める前に、先に決めておかなければならないことがあります。

すなわち、次の3つです。

- ブランドコンセプト

- ブランド名

- ブランドカラー

もし決まっていなければ、まだブランドロゴを作る段階に達していません。先にこれらの方から決めにかかってください。

1つのステップに括っちゃったけど、一つひとつはそれなりに頭を使って考えるものだよ!

ブランドコンセプト

ブランドコンセプトは、フワフワした説明ばかりで辟易しますね。ここは、ハッキリと定義しておきましょう。

ブランドコンセプトとは、「誰に、何を届けるか?」です。

あなたはどんなお客さんをターゲットにして、そのお客さんにどんな理想の未来を届けるか。これが、ブランドコンセプトなのです。

次のテンプレートを埋めれば、ブランドコンセプトが出来上がります。

ブランドステートメントのテンプレート

- わたしは、「《肩書き》」です。

- お客さんである「《ターゲット》」は、

- 「《悩みや欲求》」という悩み/欲求/夢を持っています。

- 彼ら彼女らに、「《ベネフィット》」を実現/約束します。

ブランドバリューのテンプレート

私は、次の価値観を大事にしています。

- 「大事にする価値観①」

- 「大事にする価値観②」

- 「大事にする価値観③」

- 「大事にする価値観④」

- 「大事にする価値観⑤」

同時に、これらの点でライバルに圧倒的な差をつけます。

*列挙する価値観の数は、3〜5個が目安

ブランド名

ブランドロゴにはブランド名を含むので、当然先に決めておかなければなりません。

考え方はロゴと同じで、ブランドコンセプトを体現する名前を付けます。まさに、「名は体を表す」ですね。

ブランド名の命名方法は、一言で語りきれません。↓の記事を参考にしてください。

ブランドカラー

多くのシーンでは、ブランドカラーを纏ったブランドロゴを使うことになるでしょう。

そのため、ブランドカラーも先に決めておかなければなりません。各色には固有のイメージがあります。ちゃんとブランドコンセプトに合致した色を選びましょう。

| 色相 | イメージ |

|---|---|

| ◻︎赤 | エネルギー、行動力、大胆、ダイナミック、刺激的、正義感、力、情熱、怒り、興奮、熱い、セクシー |

| ◻︎オレンジ | 元気、活発、健康的、行動的、社交的、暖かい、楽しい、賑やか、親しみ、落ち着き(深いオレンジ) |

| ◻︎黄色 | 喜び、楽しい、ユーモア、好奇心、幸運、無邪気、子供っぽい、カジュアル、注意、危険 |

| ◻︎緑 | 癒し、安らぎ、リラックス、調和、安全、安心、自然、ナチュラル、やさしい、健康的、若々しい、生命力、繁栄、永遠 |

| ◻︎青 | 自由、知的、進歩的、誠実、落ち着いた、大人っぽい、静かな、冷静、冷たい、悲しみ、信頼(深い青)、保守的(深い青) |

| ◻︎紫 | 不安定、幻想的、神秘的、怪しい、不思議、個性的、上品、高貴、豪華、優雅、妖艶、セクシー、異国情緒 |

| ◻︎茶色 | 落ち着き、温もり、自然、ナチュラル、癒し、安心感、安定感、歴史がある |

| ◻︎白 | 純粋、清潔、無垢、何色にも染まらない、始まり、神聖、完璧、完全無欠、明るい、若々しい、軽やか、シンプル |

| ◻︎黒 | 不安、孤独、混沌静寂、恐怖、威厳、意志が強い、重厚感、高級感、シャープ、モダン、洗練、シンプル |

| ◻︎グレー | 不安、迷い、曖昧、控えめ、虚無、無機質、ニュートラル(中立)、都会的、モダン、洗練 |

なお、ブランドカラーは、「メインカラー」と「アクセントカラー」の最低2色を決めておく必要があることも、付け加えておきます。

デザイナーに依頼する場合は、向こうにブランドカラー選定を相談するのもアリです。ただ、デザインの素養がなくても、ブランドカラーは問題なく選べますけどね。

ステップ2. モチーフを決める

あなたのブランドを象徴する「モチーフ」を選びましょう。

「何」で持って、あなたのブランドコンセプトを、お客さんに視覚的に伝えるか。この「何」の部分を決めるわけです。

なお、デザイナーに依頼する場合は、「モチーフを選ぶのはデザイナーさんの仕事」と思われるかもしれません。が、それは、空よりも高く海よりも深い過ちです。

基本的には、ビジネスオーナー側がモチーフを考えるべきです。

多くの場合、ブランドロゴのモチーフは、

- その業界に深く関わりのあるアイテム

- ブランドのルーツに関するアイテム

- 自然界にあるもの

- 古典や歴史や神話

- ターゲットのお客さんだけに伝わるネタ

が使われます。

ブランドロゴのモチーフ例

- ラコステの「ワニ」

テニスプレイヤーだった創業者のニックネームから - ローソンの「牛乳缶」

ローソンのルーツは、アメリカ・オハイオ州にあった牛乳屋さん - GODIVAの「馬に乗った裸婦」

11世紀の英国の伯爵夫人「レディ・ゴディバ」が由来。夫が領民に重税を課そうとした際、裸で馬に乗り、町中を練り歩くことで思いとどまらせた。領民は、彼女に敬意を表して、窓を閉め、その姿を見ないようにした。彼女の深い愛をブランドに込めた。 - HONDAの「翼マーク」

ギリシャ神話の女神ニケの翼。世界に羽ばたくという意味が込められているとか。ちなみに、NIKEのブランド名も同女神に由来している - THE NORTH FACEの「3層になったハーフドーム」

全体の形は、ロッククライマーの聖地であるアメリカ・カリフォルニア州のヨセミテ国立公園内にあるハーフドーム(象徴的な岩)を模している。ハーフドームをさらに3層に分け、アルプスの三大北壁と呼ばれる難関ルート、「アイガー」「グランドジョラス」「マッターホルン」も表している。

このアイデア出しを、デザイナーさんに求めるのは酷でしょう。モチーフ選定まで求めたなら、デザイナーはとんでもなく博識でなければ務まらない仕事になります。

デザイナーにモチーフ選びを丸投げしたら、安直なロゴになってしまうでしょう。

- 「地球」

- 「葉っぱ」

- 「水滴」

のような、どこでも見るようなモチーフに落ち着いてしまうでしょう。

もしくは、モチーフ不在で、文字ベースのロゴになるかってところです。いずれにしても、気の利いた捻りは出せません。

それでは、あなたらしい特徴あるブランドロゴにはならないのです。大企業ならありきたりなモチーフでも良いですが、弱小ブランドは間違いなく埋もれます。

モチーフまで案を提案できる(あるいは的確にヒアリングできる)優秀なデザイナーは、ほんの一握り。ハンドメイド作家が依頼するような、フリーランスのデザイナーには不可能だと思ってください。

あなたのブランドのことは、デザイナーさんよりもあなたの方が100倍は詳しいはず。

「何」に当たるモチーフはあなたが選び、それを「どう」絵に落とし込むかを、デザイナーさんに依頼すれば良いのです。これが正しい線の引き方です。

わかる。けど、自分でモチーフを選ぶのも、それはそれで難しいよねぇ

↓の記事でAIを使ったモチーフの案出し方法も紹介してるよ

この記事を読み終わったら見てみて

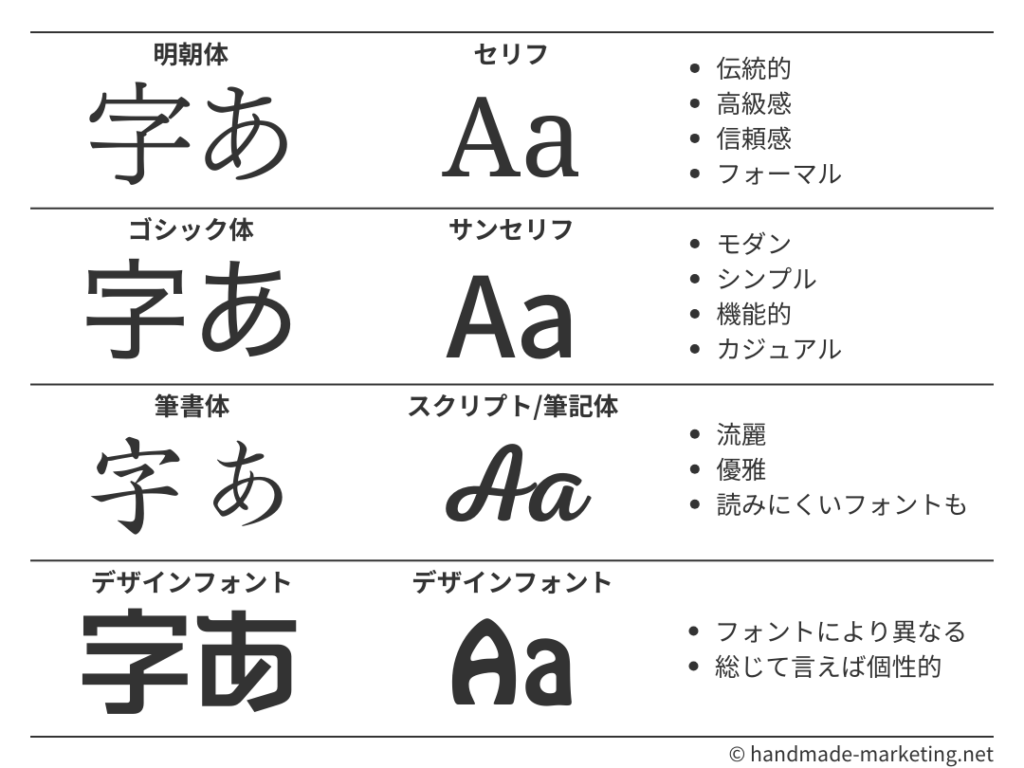

ステップ3. フォントを決める

ブランドロゴに使う「フォント」を決めましょう。

各フォントにはそれぞれ、イメージや歴史的背景があります。あなたのブランドイメージに合致するフォントを選べば、よりズレなくイメージを伝えられます。

フォントは、次の通りに大別されます。まずは、大まかな方向性を決めましょう。

| 種別 | 特徴 | 雰囲気 |

|---|---|---|

| 明朝体 (英字だとセリフ) | ウロコ(三角の山)がある 線の太さに強弱がある | 伝統的 高級感 信頼感 フォーマル |

| ゴシック体 (英字だとサンセリフ) | ウロコがない 線の太さに強弱がない | モダン シンプル 機能的 カジュアル |

| 筆書体 (英字だとスクリプト/筆記体) | 筆で書いたような書体 | 流麗 優雅 読みにくいフォントも |

| デザインフォント | 個別にデザインされた特徴的なフォント | フォントにより異なる 総じて個性的 |

実際に使う個別のフォントは、「Canva」や「Photoshop」や「Illustrator」など、あなたが使っているデザインソフト内でチェックできます。

もしくは、フォントを一覧でチェックできるWEBサービスもあります。

「フォント」は、ふぉんと(ホント)に大事だよ

せやな

見た目重視で選んでしまってOKですが、最低限読めるフォントにしておきましょう。

なお、デザイナーに依頼する場合は、フォント選定は任せてOKです(もちろん丸投げではなく、向こうが選んだものから、あなたが吟味して最終決定するという意味)。

無限に選択肢があるモチーフ選びとは違い、フォントは数あれど有限です。デザイナーはフォント選びのプロでもありますから、ここは任せた方が賢明です。

ステップ4. ロゴを生成する

ある意味で、ここまでのステップは全て準備です。ここまでやってようやく、実際にロゴを描くステップになります。

ただし、次の章で詳しく解説しますが、素人は自分でロゴを描いてはいけません。

- デザイナーに依頼する

- AIでロゴを生成する

のどちらかを選んでください。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| デザイナーに依頼 | 品質がある程度担保されている 細かい調整もお願いできる 引き伸ばしても劣化しないaiファイルがもらえる | 費用がかかる 修正依頼に限界がある コミュニケーションコストがかかる |

| AIでロゴを生成 | 無料、または格安 気兼ねなく何度でも修正依頼できる | 画像ファイルなので、引き伸ばすとちょっと粗くなる 他者のロゴに似てしまっていないかチェックが必要 |

できることなら、デザイナーをつけた方が良いでしょう。費用は5,000〜30,000円くらいです。これなら個人でも払える範疇でしょう。

どうしてもお金を使いたくないなら、AIにロゴを生成してもらう方法もあります。自分で手を動かすよりは、100倍良いロゴが作れるます。

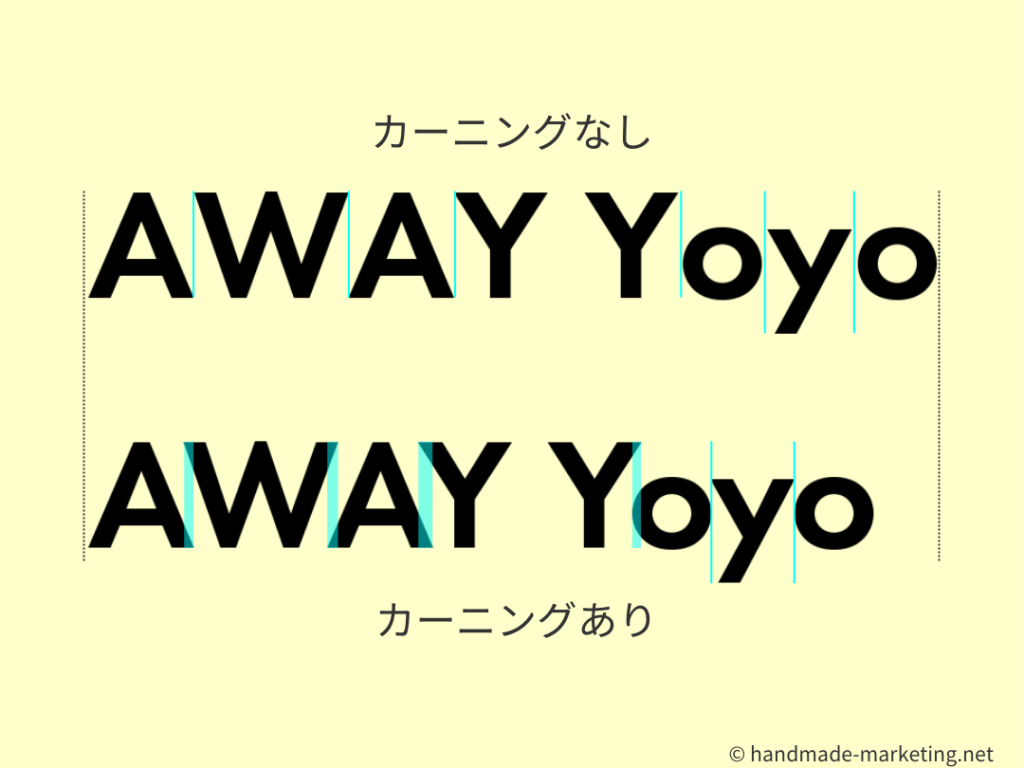

【注意喚起】素人がロゴを自作してはいけない理由

多くのハンドメイド作家が、デザイン知識0にも関わらず、Canvaでブランドロゴを自作している現状があります。

あり得ません。デザイナーの仕事は、それほどカンタンなものではありません。

例えば、文字1つとっても、そのままタイプするのではなく、1文字ずつ間隔を調整して、違和感のないバランスに整えています。これは「カーニング」と呼ばれる作業です。

もちろんカーニングは1つの例です。デザイナーさんは、素人が気づかないような技術を、何重にも重ねてロゴを作っているのです。

デザイナーは職人の仕事だもんねぇ

もし素人がチャチャッと作れるようなら、デザイナーという職業は存在しないよ

なぜプロの専門職がいるのか考えよう

素人がブランドロゴを自作するのは、「中学生のセルフカット」のようなもの。本人はまずまずの出来と思っていても、結果はかなり妙ちくりんでしょう。

最近は、結婚式の費用を節約するために、ブーケを自分で作る花嫁さんも多いようです。プレ花のインスタ垢を見ると、「こんな感じで作ってみました!」という投稿が見つかります。

素人の作ったブーケ見るとどう思う?

「お、おう…(本人が良いならまぁいっか)」って感じかな

ちなみに、完全な素人さんだけじゃなくて、インスタでお花売ってるのに、妙ちくりんな人いっぱいいるよ

そりゃそうですよね。素人には到底マネできない「技術」や「知識」や「経験」が必要だから、お金をもらって代わりにやるプロがいるのです。

まぁ、ブーケは本人が満足ならそれで構いませんが、ブランドロゴはお客さんに見せるものですからねぇ。自己満ではマズいでしょう。

ショボい出来栄えに気づかず、歪(いびつ)なロゴを垂れ流すわけにはいきません。もしあなたにデザイナーの素養がないなら、決してロゴを自作してはいけません。

デザイナーに依頼する場合(推奨)

デザイナーに依頼する場合は、安価に依頼できるフリーランスを頼りましょう。

フリーランスの多くは、オフィスが自宅で、食わせる社員も抱えていません。そのため、デザイン事務所に依頼するよりも、ずっと安く済みます。

中にはデザイン事務所のデザイナーや、企業のインハウスデザイナーが、副業でフリーランスをやっているケースもあります。

フリーランスだからといって、クオリティが低いわけじゃない!

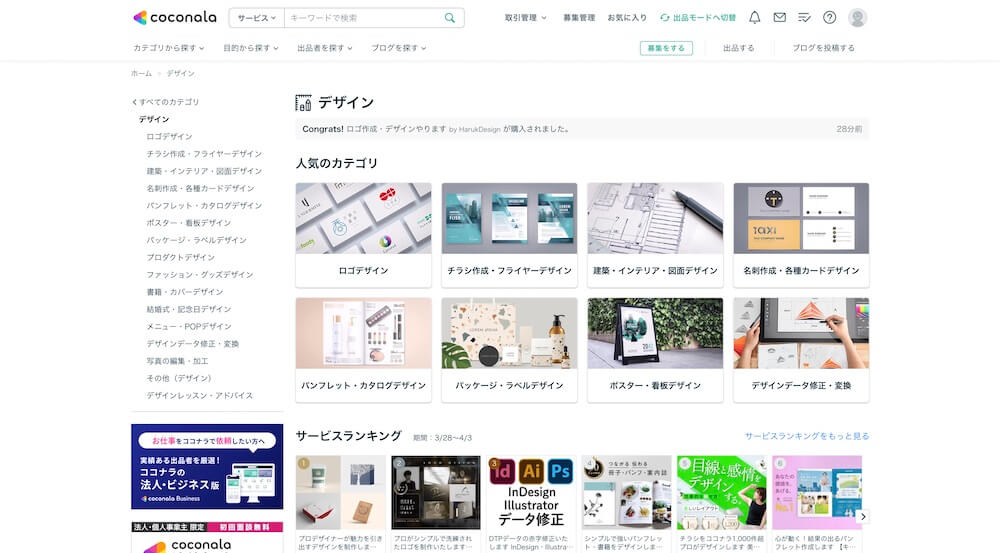

「ココナラ」がオススメ

フリーランスに発注できるサイトは、

- クラウドワークス

- ランサーズ

- ココナラ

が代表的ですね。

どれも候補に入るサービスですが、ここは「ココナラ」を推します。

クラウドワークスとランサーズは、企業が発注するケースも多い(というよりそっちがメイン)ですが、ココナラは元々個人間の取引がメインのサービスです。

手頃な価格で依頼できるデザイナーが多く、ハンドメイド作家目線の選びやすさでは、「ココナラ」に軍配が上がります。

予算は、大体5,000〜30,000円くらい

ちょっと背伸びすれば発注できる金額だね!

デザイナーを選ぶ際のポイント

「ココナラ」でデザイナーを探す際、まずは、「見た目の雰囲気」で当たりをつけていきます。もちろん、ブランドイメージと合いそうかという視点での話ですよ。

しかし、見た目だけでは決められません。

次のポイントをチェックしましょう。

デザイナーの選定ポイント

- 評価

少なくとも「4.8以上」のレーティングが目安。件数は多いに越したことないが、そこまで気にしなくても良い - クチコミ

クリティカルな悪いクチコミがないか。特に、「納期割れ」「音信不通」「コミュ力に問題アリ」は避けた方が良い - 単色でも通用するロゴを作れるか

サンプルのロゴを見て、それが特殊効果や色使いありきのロゴなら避けた方が良い。サンプルのロゴを見て足切りしてしまってOK - 修正回数

トラブル防止のためにも、修正回数を明言しているデザイナーを選ぶ。2回あると安心。無制限で受け付けているデザイナーもいる - aiファイルとPNGで納品可

大抵のデザイナーは、ai(Adobe Illustrator)でデザインする。その元ファイルを納品してくれる人を選ぶ。印刷物がある場合は、aiファイルがほぼ必須。ただ、現時点であなたがIllustratorを使っていない場合(大抵はそう)は、主にPNGファイルを使うことになるので、併せて納品してもらおう - 著作権の譲渡

何も言及しない場合、ロゴの著作権はデザイナー側にある。それでは後々の変更に支障があるので、著作権を譲渡してくれるデザイナーを選ぶ - ヒアリングの細かさ

細かいヒアリング項目を設定しているデザイナーを選ぶ

ちなみに、レビュー数が少ない(≒取引数が少ない)デザイナーさんは、実績を積むために安めに価格設定しているケースもあります。

上記のポイントを押さえていれば、狙い目かもしれません。

「ヒアリングの細かさ」については、少し補足しておきたい

ヒアリング能力がないデザイナーを選ぶな

ヒアリング項目として、「ブランド名」「事業概要」くらいしか聞いてこないデザイナーは避けてください。仮に雰囲気が気に入ってもです。

そのデザイナーは、デザインの本質を理解していません。デザインソフトの使い方を知っているだけなので、ディレクションできる人が付いていないと使い物になりません。

ブランドロゴの文脈では、「ブランドが伝えたいイメージを、ロゴを通してお客さんに伝える」ために、デザインするわけですね。ここが本質ですよ。

本質を理解しているデザイナーなら、クライアントに対して、

- 売り物は何か?

- ターゲットのお客さんはどんな人か?

- 競合とはどんな点が違うのか?

- お客さんは、どんな点でこのブランドの商品を選んでいるのか?

といった質問をするはずなんです。

わかっているデザイナーさんなら、出品ページであらかじめ、「こういう内容をお聞きします」と、ヒアリング項目を列挙しています。ここに注目してください。

それを聞けない時点で、ヒアリング能力なし。本質を理解していない地雷デザイナーだよ

そっかー、見た目だけでは決められないんだねぇ

デザイナーへの依頼方法

依頼方法については、そのデザイナーさんが指定する方法があるはずなので、そのやり方に従いましょう。

その上で、以下の点を伝えるようにしてください。

デザイナーさんに伝える内容

- ブランド名

- ブランドコンセプト(上記で紹介した、ブランドステートメントとブランドバリュー)

- 実際に売る作品

- 販売サイトのURL(すでにあれば)

- ブランドカラー(デザイナーさんに相談する体でも良い)

- フォント(デザイナーさんに相談する体でも良い)

- ロゴのモチーフ

- 将来の想定も含むロゴの使い道(販売サイトのアイコン、ファビコン、パッケージ、名刺など)

- 色や効果によらず、カタチだけで伝わるロゴであること

- 小さい枠でも潰れないシンプルなロゴであること

- 縦横比1:1の枠に無理なく収まる「Pictorial symbols(イラストシンボル)」と、ブランド名の「Wordmarks(ワードマーク、文字)」の組み合わせであること

石橋を叩く意味で、発注前に、「こういう内容なんですが、対応可能でしょうか?」と質問を投げても良いかもしれません。

「Pictorial symbols」と「Wordmarks」は、伝わらない可能性もあります。抽象図形じゃない具体的なモチーフのロゴと、ブランド名のロゴを組み合わせて欲しいと言えば大丈夫かと思います。

AIでロゴを生成する場合(無料も可?)

デザイナーに依頼するのと比べると、妥協することにはなりますが、AIにロゴを生成させる方法もあります。

ちなみに、ボクがAIで作ってみた本サイトのロゴがこちら(*サンプルで作っただけなので、実際には使っていません)。

おー!こんな感じにできるんだ!使えそうだね!

悪くないよね!自分で作るよりはずっと良い!

以下のツールを使って、ロゴを生成していきます。

AIロゴ生成に使うツール

- ChatGPT

- ideogram

- Photoshop

AIロゴ生成のステップ

- AIに、ロゴのモチーフ案を出させる

- AIに、「Pictorial symbols(イラストシンボル)」のロゴを生成させる

- AIに、フォント案を出させる

- 「Wordmarks(ワードマーク、文字)」のロゴを作成する(*手作業)

- デザインソフトでロゴを調整する(*手作業)

AIツールは、無料で使える範疇でOKです。

ただし、生成したロゴを、デザインソフトで調整する必要があります。Canvaだと痒いところに手が届かないので、有料のPhotoshopを使っています。

釣りっぽくてゴメンだけど、Photoshopが使える人は無料ってことね

めちゃくちゃ妥協すれば、Canvaでも途中まではできるかもしれないけど

作業自体はカンタンなのですが、手順を説明すると流石に長くなってしまいます。

別途で解説記事を用意したので、気になる人は、↓をチェックしてください。

ブランドロゴにまつわる疑問

ハンドメイド文脈でのブランドロゴの話は、概ね話し切りました。

最後に、現場目線で出てくるであろう疑問について、いくつか答えておこうと思います。もうしばし、お付き合いください。

ブランドロゴなしでも販売はできるのか?

適切かどうかはさておき、ブランドロゴなしでハンドメイド販売は成り立つのか?

答えは、「Yes」です。素人臭さは残りますが、ハンドメイド販売は問題なくできます。

そういう意味では、まだ方向性が固まっておらず、見切り発車で出品する作家さんは、とりあえずはロゴなしでも良いでしょう。

minneやCreemaだと、何かしらアイコンは必要です。ブランドロゴの代わりは、とりあえず代表作の画像でも載せておいてください。

ただ、真面目にやるなら、やはりいつかはブランドロゴは用意するべきです。

月に2〜3万円でも売れたら、ぜひロゴを準備して欲しい!

ブランドロゴを途中で変えるのはアリか?

ブランドロゴは、コロコロ変えるものではありません。ただし、ブランド名に比べれば、変更のハードルは下がります。

ブランド名の変更だと、既存のお客さんから新ブランド名を認知してもらえず、新ブランド名へお客さんを引き継げない可能性が出てきます。

そのため、既存のファンがいる状況では、ブランド名の変更はオススメできません。

しかし、ブランドロゴくらいなら、変更してもお客さんを失うことはないでしょう。

過去にテキトーに作ったロゴを使用している場合は、ここらでツボを押さえたブランドロゴへの刷新を検討してください。

今すぐブランドロゴの準備を始めよう!

コメントを残す