ブランドとは何か。いろんな説明の仕方がありますが、もっとも簡潔な答えは…、

ブランドとは、売り手からお客さんに対する「約束」です。

ブランドは、ただの名札ではありません。それそのものに、お客さんを呼び寄せる効果があります。目には見えなくても、ブランドには資産性があるのです。

「約束」を守り続ける限り、ブランドはブランドであり続けられます。

逆に、「約束」を破ってしまったら、かつてのブランドではいられなくなり、その資産性を失います。回復できる場合もありますが、できない場合もあります。

この記事では、ブランディングによって栄光から凋落に転じた、とあるビールブランドの話をしましょう。ブランド版の「平家物語」と思って、ぜひ戒めにしましょう。

本題の前に「シュリッツビール」とは?

今回、「シュリッツビール」を題材に取り上げたのは、著名な2つのビジネス書で、この歴史あるビールメーカーの事例が取り上げられているからです。

- 1つは「栄光」のケーススタディとして

- もう1つは、「凋落」のケーススタディとして

1つのブランドの物語になっているため、両端の対比が鮮明でわかりやすい。格好の題材なので、取り上げることにしました。

2つのビジネス書で書いてあることが矛盾してるの?

ちゃうちゃう。取り上げている時期が違う。「栄光の時代」と「凋落の時代」があるのよ

かつての名門ビールメーカー

さて、あなたの頭によぎっているのは、「シュリッツって何?」ですね。

「シュリッツ」は、かつての、アメリカの名門ビールブランドの名前。

1849年に創業した小さな醸造所は、1900〜1970年代にかけて、米国でトップクラスのビールメーカーでした。バドワイザーを擁するアンハイザー・ブッシュ社と首位争いをするような、ビールの名門ブランドだったのです。

シュリッツは、米国のビールブランドの中では高価格帯に属し、プレミアムビールのカテゴリーの代表格であったようです。

それも今や昔。別のビールメーカーが権利だけは保持していますが、生産量は見る影もありません。歴史の中に消えてしまったブランドとなってしまいました。

一応まだ生産してるみたいだけど、ググってもどこで買えるかわからないレベルよ

「栄光」のケーススタディ

まずは、良かった時代の話から入りましょう。

1920年代初頭、10社ほどの醸造会社が競い合っていたこの時代、シュリッツの業績はビール業界で8位(5位という記述も見られます)でした。

この頃は、どのビール会社も「純度が高い」といった広告メッセージを展開していました。シュリッツもそれに倣っていたようですが、結果にはつながりませんでした。

そこでシュリッツは、コピーライターであり広告マンである「クロード・ホプキンス(Claude Hopkins)」なる人物を雇い入れることにしたのです。

※ちなみに、このクロード・ホプキンスなる人物は、19世紀末〜20世紀初頭に活躍した広告界のレジェンド・オブ・レジェンド。覚えておいて損はない名前です。

このエピソードは、『ハイパワー・マーケティング』という書籍で紹介されてるよ

これが純度の高いビールだ!

ホプキンスは、シュリッツの醸造所を見学し、シュリッツがどのようにビールを作っているかを目の当たりにしました。

そして、深い感銘を受けました。

- 最高のビールを作るのに最適なミネラル含有量の水を得るために、深さ1,500mの井戸を2つも掘っていた。

- 一番豊かな味と口当たりを生み出す酵母菌株を見つけて育てるため、5年以上かけて1,623回の実験を重ねていた。

- 水は2,760度まで加熱され、冷却され、凝縮される。しかも、不純物を完全に取り除くために、これを1回ではなく3回も繰り返していた。

- 瓶詰めの工程では、瓶を871度の蒸気にあてて、バクテリアや微生物をすべて殺菌していた。

- 醸造するたびに、混じり気がなくふくよかなあじか試飲してから、瓶詰めと出荷を行うようにしていた。

どのビール会社も「純度が高い」と謳っていたものの、それがどういう意味か、消費者に伝えていませんでした。その裏には、このような企業努力があったんですね。

ホプキンスは、

「どうしてこの工程を消費者に見せないんですか?」

「なぜ、自社のビールの純度が高い言える理由を伝えないんですか?」

と、シュリッツの経営陣に問いました。

するとシュリッツの経営陣は、「どの醸造会社も同じようにやっていますよ」と答えました。

うわぁ…メッチャわかるわ

業界の中では当たり前すぎて話もしないヤーツ

シュリッツの醸造所で行われていた生産工程は、高品質なビールを作るためには標準的なもの。シュリッツだけの特別ではなかったわけです。

しかし、どのビールメーカーも、消費者にその事実を伝えていない。消費者は、この生産工程を知ったら度肝を抜かれるに違いない。

そこで、ホプキンスの進言に従い、シュリッツは、自社のビールがどのように作られているのか説明した最初のブランドとなりました。

数ヶ月後、シュリッツは全米売上No.1のビールブランドとなりました。そして、その後も50年間、全米で1,2を争うトップブランドで居続けたのです。

これが、シュリッツの栄光の記録だ!

先制マーケティング

書籍『ハイパワー・マーケティング』の中では、この事例を「先制マーケティング」と呼んでいます。

シュリッツもライバルも、「純度の高いビール」を売りにしていました。シュリッツは、ライバルと比べて、特別に純度の高いビールを作っていたわけではありませんでした。

でも消費者からしたら、「そもそも純度が高いビールって、どういうこと?」なんですね(ボクは下戸なので、何を言ってるのかさっぱりわかりません)。

そこで、シュリッツは、「純度の高いビールってのは、こういうことなんだぞ」と、丁寧に丁寧に伝えて、お客さんに知らしめたわけです。

その結果、消費者は、シュリッツのビールを、他のメーカーとは全く異なるものと認識しました。はるかに価値が高く、はるかに魅力あるビールだと思うようになったのです。

他のビールブランドが後に続いたとしても、それはシュリッツの二番煎じです。シュリッツが築いた「本当に純度が高いビール」というイメージを崩すことはできません。

これはどんな業界でも同じですが、「最初に言った人」「最初にやった人」というのは、特別な地位を与えられます。

- ヒカキンさんと同じことをしても、ヒカキンさんと同レベルのYouTuberにはなれません

- つけ麺の生みの親である山岸一雄さんは、永遠につけ麺界の神様なのです

…と言ったものの、ボクがこの事例から言いたかったのは、「早い者勝ち」ではありません。

「洗練された工程があるなら、ちゃんと伝えようぜ」って話です。

うわぁ、耳が痛えぇ!

ハンドメイド作家にも共通するね!

何も説明しなければ、やっすい工業製品と比べられて、「なんか高いね」と言われてしまいます。この状態で高い値段で突っ張るのは難しい。

だからこそ、「そんなカンタンにできた作品じゃねーぞ?」と伝えて、高い買い物に納得させなきゃいけないわけです。

あとで詳しく話すので、栄光のケーススタディはこの辺にしておこう

凋落のケーススタディ

ホプキンスのコンサルにより、シュリッツが業界首位に躍り出たのが1920年代。それから約50年間、シュリッツは首位を巡って争う名門ブランドであり続けました。

風向きが変わったのは1974年。

時のCEOは、営業畑を歩んできたロバート・ユーレインでした。リーダーが醸造に精通した人物でなかったのは、1つの注目ポイントかもしれません。

そんなロバート・ユーレインの方針は、ライバルよりも低いコストでビールを生産し、利益を増大させようというものでした。

ここから先の話は、『ブランド論』という書籍に書かれているよ

第一の誤り

1974年、シュリッツは、発酵工程を12日間から4日間に短縮を実現する新技術を導入しました。素人に理屈はよくわかりませんが、酵母をうまく使う技術だったようです。発酵期間を3分の1に減らしつつも、味に支障をきたさないという画期的な技術でした。

他にも、大麦の麦芽を、コーンシロップに置き換えるという施策もやりました。

そうしたコスト削減分を原資にしたディスカウントキャンペーンで、ライバルを追い落とそうとしたのです。

同じく高級路線で打ち出していたアンハイザー・ブッシュは、この機会を逃しませんでした。喜んで、ライバルのコスト削減行為を触れ回ったのです。

あー、これは確かに印象悪いね…

試飲テストで味に問題ないと言われても、虎の子の原材料と醸造工程の質を下げてしまったのです。

市場はそれを素直に受け止めました。シュリッツのビールは、「Green Beer(熟成してないビール)」と悪評をささやかれるに至ります。

消費者の心から、「純度の高いプレミアムビール」としてのシュリッツは、徐々に消え失せることとなります。

第二の誤り

イメージにケチはついていたものの、まだシュリッツは業界2位の地位を占めています。ま、味は変わってない(はず)ですからね。

次の転機となったのは、1976年のこと。

FDA(米国の食品医薬品局)に、ビールの成分表示を義務付けようという動きがありました。その対応として、泡安定剤に使っていたシリカゲルを、チルガードと呼ばれる物質に変更しました。

なんでも、シリカゲルはビールの中に残る酵素物質であったのに対し、チルガードは醸造過程で濾過されてしまうので、成分表示が必要なかったとか。よくわかりませんが、シリカゲルが入っている事実は、消費者に見せたくなかったんですね。

しかしこのチルガードには問題があり、ビールの中に薄片が入っているとか、白濁しているとか言われるようになりました。泡安定剤を除去する試みが行われたところ、今度は賞味期限が短くなって、炭酸が抜けてしまうという…。

この顛末を見た消費者は、シュリッツを笑いものにしました。

もはや、シュリッツを純度が高いプレミアムビールだなんて、ジョークか何かだと考えるようになりました。

製造工程の変更だけでなく、本当にビールの品質を落としてしまったのですから、無理もありません。

覆水盆に返らず…

すったもんだあって、シュリッツは、ビールの製造工程を以前のやり方に戻しました。

1981年には、スーパーボウル(アメフトの優勝決定戦で、その広告枠は全米で1番高額)のCMで、ブランドの試飲テストを放映し、品質が元に戻ったと訴えました。

しかし、何を言ったところで、以前のような名門プレミアムビールブランドに戻ることは叶いませんでした。消費者は、シュリッツに対する信頼を失っていたのです。

目の前の利益を追求した結果、100年かけて培った「ブランド」「信頼」「評判」を失ってしまったのです。

巨大メーカーなのですぐさま倒産とはなりませんでしたが、以降はシェアを下げ続け、身売りされ、見る影もないほど極小ブランドまで落ちました。

この話を聞くと、ロバート・ユーレインCEOが大間違いをした(実際にそうなんだけど)印象を受けますが、後世の我々が非難するのはカンタンですね。

泡安定剤の一件はちょっとお粗末でしたが、その前の醸造工程の短縮などは、味は変わらないわけですから、この結果は予想できなかったかもしれません。

ともかく、後世の我々は、この事例を反面教師にすべきだと思う

総括:シュリッツは何を得て、何を失ったのか

この話は、ブランディングの中でも「知覚品質」という概念と深く関係しています。

順を追って説明していきましょう。

そもそもブランドとは何なのか?

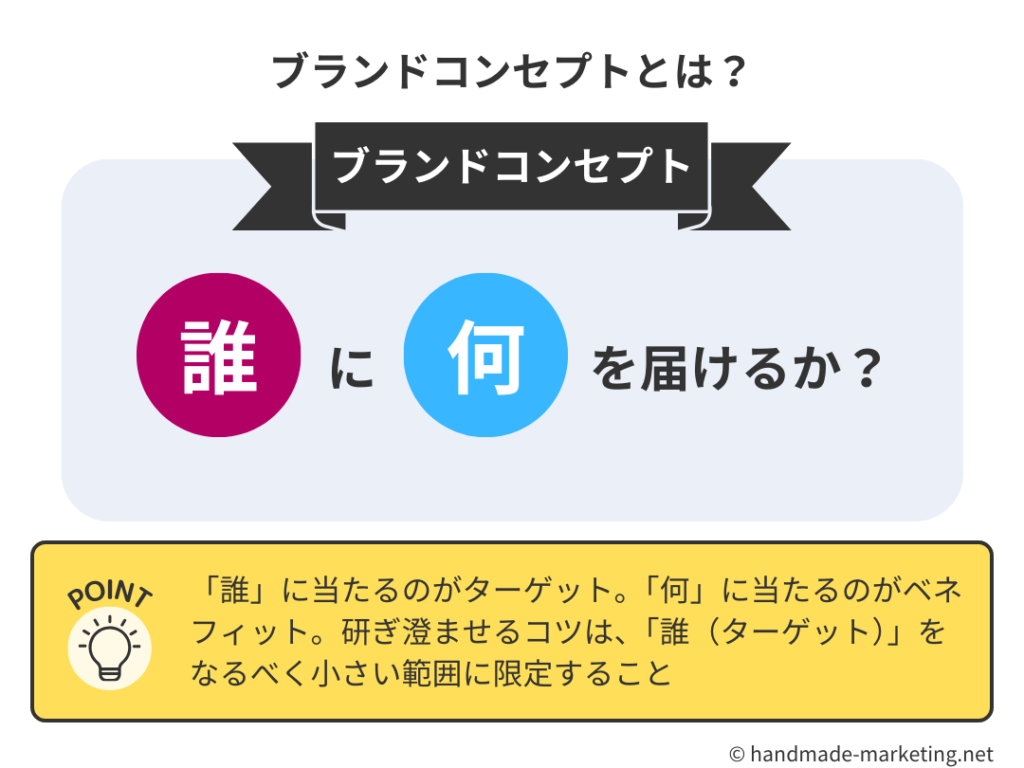

ブランドコンセプトは、「誰に何を届けるか」です。

- 「誰」=ターゲット

- 「何」=ベネフィット(お客さんにもたらすより良い変化)

です。

ビールブランドの場合、ターゲットが広くなりすぎるのであまり参考にしてほしくはありませんが、ここでは「ビール好きの人」としておきましょう。

そんなビール好きに、「くぁ〜!美味ぁい!!!」と言わせるビールを届ける。

これが、シュリッツがお客さんに交わした約束です。この約束を守り続ける限り、シュリッツは「シュリッツブランド」であり続けられるわけですね。

この「約束」は、もちろん口約束ではいけません。実現するための根拠が必要です。

- それは技術であり、

- 生産体制であり、

- 素材であり、

- あるいは人であり…。

およそ全てにおける「品質」によって、約束を担保するのです。

お客さんに約束を交わし、その約束を守るための品質を担保する。これが、これこそがブランドなのです。

知覚品質とは?

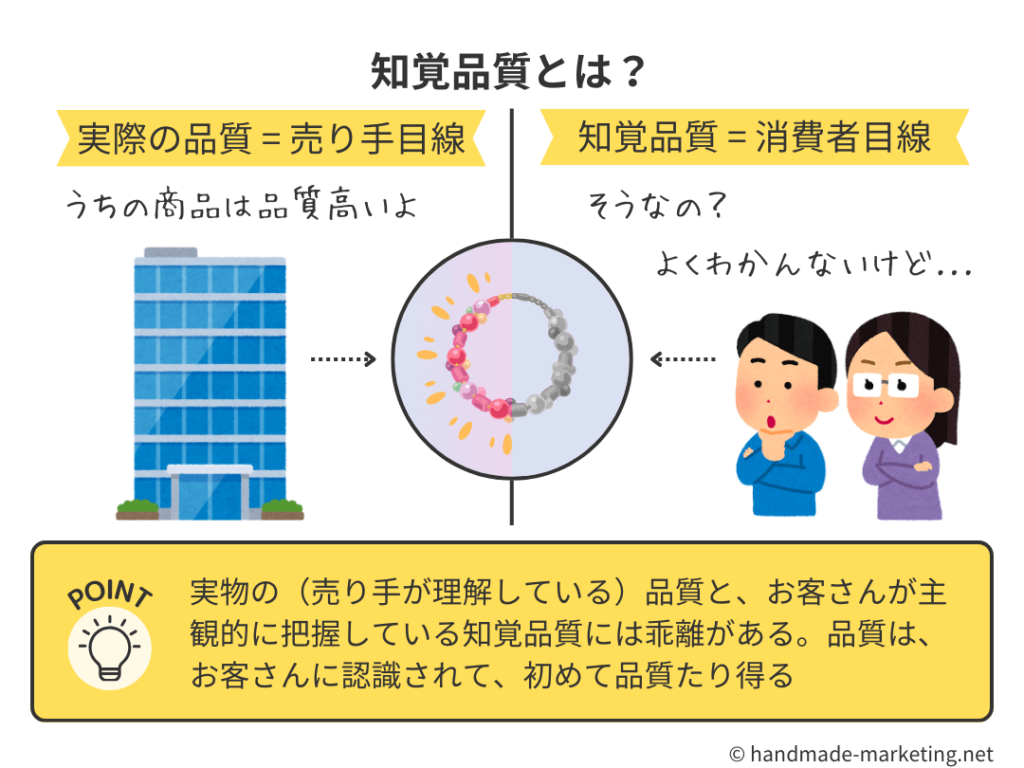

「知覚品質(perceived quality)」とは、実際の商品がどうかはさておき、消費者が把握している主観的な品質のことです。

この概念は、「品質は、お客さんに理解されて、初めて品質たり得る」という、言われてみれば当たり前の事実を、我々に気づかせてくれます。

「知覚品質」は、知らないと恥ずかしい単語…?

いや、ビジネスの現場でもあまり出てこないね

ブランディング用語なので、広告代理店とか広報とかで使われるんだと思う

シュリッツのケースでも、メーカー側は自社のビールがどんな品質か、よく理解していました。それを実現するために、どんなに複雑で洗練された工程を踏んでいるか、本人達はよくわかっていました。

しかし、素人のお客さんにはわかりません。

- 「高品質のビールだよ」

- 「純度の高いビールだよ」

と言われたところで、「ふーん、そうなの…?」と思うだけ。

人気TV番組「芸能人格付けチェック」でもお馴染みの現象ですね。

- 「普通のバイオリン」と「ストラディバリウス」

- 「大学のダンス部」と「ダンス世界チャンピオン」

実物だけじゃ、どっちが上かわかりません。知覚品質が伴っていないからです。

低音の伸びがどうとか、指先の動きがどうとか言われて、「へー、そうなんだ」と理解できるわけです。懇切丁寧に説明されて、やっと知覚品質が伴うのです。

お客さんからしたら、「純度の高いビールだよ」と口約束されただけで、まだ根拠を説明されていません。まだ、知覚品質は伴っていないのです。

そこに、有能なコンサルタントがやってきて、「この生産工程を消費者に伝えるべきだ!」と助言しました。

シュリッツの約束した、「くぁ〜!美味ぁい!!!」と言わせるビール。

これが単なる口約束ではないと証明するために、品質を高めるために行なっている努力を、余すことなく伝えようと言ったわけです。

まさに、「消費者に、知覚品質を植え付けよ」という助言ですね。素晴らしい助言です。

こうしてシュリッツは、ビール業界でもっともポジティブな「知覚品質」を得て、トップメーカーの地位へ駆け上ったのです。

失われた知覚品質

知覚品質によって隆盛したシュリッツブランドは、知覚品質によって凋落しました。

まず、醸造工程を12日から4日に短縮し、麦芽をコーンシロップに代えました。これは、過去に獲得した知覚品質に、ケチをつける行為だったと思います。

バドワイザー擁するアンハイザー・ブッシュ社が、より高価な原材料を使うようになったのとは対照的。この競合は、同じ高価格帯ビールで競っていたライバルが勝手に落ちていったのを見て、内心ほくそ笑んでいたでしょう。

極め付けは、泡安定剤の選定ミス。本当にビールの品質を落としてしまったことで、すでに揺らいでいたシュリッツの知覚品質は、地に堕ちることとなりました。

もはや消費者は、シュリッツが、「くぁ〜!美味ぁい!!!」と言わせるビールを提供するという約束を、果たせるとは考えなくなってしまったのです。

熱愛が発覚した清純派アイドルのようなもの。本人はそんな約束したつもりはないかもしれませんが、男の影もないような世界観で売っていたわけです。

ファンはこのアイドルに、かつて感じていた価値を期待するのは難しい。これがギャルタレントなら、男ができようが関係なかったんですが。

これが、ブランドの崩壊です。

約束を違えたときに、ブランドは、それまでのブランドでいられなくなるのです。

「ブランド=約束」というのが、だんだんわかってきた!

失われた知覚品質は、簡単には戻らない

もう1つ、注目ポイントがあります。

自らの過ちを理解したシュリッツは、従来の生産方法に戻し、元のシュリッツビールの味に戻しました。

ブラインドテスト(目隠しでの試飲)でも、その事実は確認されています。その様子を、米国でもっとも視聴率の高いスーパーボウルのCMで流しました。

しかし、かつて得ていた知覚品質は戻らなかった。

先の説明の通り、知覚品質はあくまで、お客さんが感じている主観的な品質なのです。実物の商品の、客観的な品質ではありません。

実物のビールは、以前の「純度の高いプレミアムビール」に戻りました。しかしお客さんの認識の中では、すでに2流ブランドに成り下がっていて、元には戻らなかったのです。

ポジティブな知覚品質を得るのには時間がかかりますが、ネガティブな知覚品質はすぐに伝わってしまいます。1度裏切ってしまった信頼を取り戻すのは難しいですね。

夫婦の片一方が、ゲス不倫したとしましょう。

発覚して、「心を入れ替えた!もう2度としない!これまで通り、あなた1人だけを愛するよ!」と言われて、どう思うでしょう?

「あいわかった!」とはならないでしょう。

偶発的な事故で約束を違えてしまった場合は、お客さんも一定の理解を示してくれるかもしれません。

しかし、ブランドが自ら進んで約束を破りにいってしまったら、後に残るのは疑心暗鬼です。「こいつ前も裏切ったしな」という疑念は消せません。

「信頼に背く」と書いて背信です。ブランドが自ら約束を破る行為は、「背信行為」と呼べるでしょう。とても罪の重い行いです。

まとめ

結局、言いたいことは3つだけ。

- ブランドコンセプトとは

「ブランドコンセプト=誰に何を届けるか」である。どんなターゲットに、どんな満足を届けるか。これがブランドコンセプト - ブランドとは

ブランドとは「約束」である。上記ブランドコンセプトをお客さんに約束し、守り続ける限り、ブランドはブランドであり続けられる - 知覚品質

その約束を守れる証として、相応の品質をお客さんに理解させなければいけない

まず、交わす約束がなければ、ブランドもクソもありません。それじゃあ、ただの名札です。その上で、約束は絶対に守り続けなければなりません。

ただし口約束になってはいけません。きちんとお客さんに対し、「それだけの満足を提供できる根拠」を伝えて、納得させなきゃいけません。

これが「知覚品質」ですね。

ハンドメイド作家の文脈で言えば、お客さんを満足させるために、

- どれほど高度な技術を用いているか

- どれほど洗練された工程を経ているか

- どんな素材を厳選しているか

- それだけの手間暇がかかっているか

丁寧に伝えることです。

ただし、お客さんは「素材」や「技術」や「手間暇」自体を買っているわけではないので、それがどう満足度に還元されているかを伝えるのも忘れずに。

他にも、「他のお客さんが満足したというレビュー」も、ポジティブな知覚品質の形成に役立ちます。満足を与えられる証拠になりますから。

満足を提供できる根拠を、作家自身が伝える努力をしないと、「どこぞの個人が作ったレベルでしょ?」と侮られます。こうなっては、高い値段はつけられませんよ。

シュリッツの事例をただの歴史にするも、教師&反面教師として糧にするも、心がけ次第。これほど明快な事例はなかなかありません。ぜひ繰り返し読んで、ブランドの本質を腹落ちさせてくださいね。

最後にちょっと追記。

本記事では、シュリッツビールの栄光と凋落を、知覚品質にまつわるブランディングの結果と位置付けています。

しかし、実際にブランドの業績が上がったり下がったりというのは、複合的な要因が絡んでいます。環境などの外部要因にも左右されるでしょう。必ずしもブランディングだけの結果とは考えない方が良いですね。

ただ、著名なビジネス書である『ハイパワー・マーケティング』『ブランド論』で取り上げられていることから、一定の信頼は置いても良いだろうと考え、本記事を執筆しています。

また、上記2冊の他に、論文『会社破綻の分析と教訓:シュリッツ社とパブスト社の事例』から、事の顛末のディテールを参考にさせていただきました。敬意を表して、リンクを貼っておきます。

コメントを残す