ハンドメイド作家として販売を始めるにあたって、最初に考えなければならないのが「ブランド名」です。「ショップ名」、あるいは「屋号」と言っても良いでしょう。

しかし、ここで悩んでしまうわけです。

「ブランドの名前なんてつけたことない…。オシャレで、らしさが伝わる名前をどうやって決めようか?」と。

やはり大事なのは、ブランドコンセプトとリンクした名前をつけること。ブランド名を聞いたら、あなたのブランドの「らしさ」が伝わらなければなりません

そのためには、ブランド名にキチンと意味を込めなければなりませんね。「なぜこのネーミングにしたんですか?」と聞かれて、由来を説明できなければならないのです。

おおぉ、なんか難しそうな…

大丈夫!ちゃんと道筋をレクチャーするで!

ブランド名の付け方にも、法則や注意点があります。無視して雰囲気だけで選ぶと、後々困ったことに…。

この記事では、後悔しない、あなたにピッタリのブランド名の付け方を解説しています。パターンが多数あるので、それぞれ実例を交えながら進めていきましょう。

読み終えたあなたは、もうブランド名迷子からは脱却です。ぜひ素敵なブランド名をつけちゃってください!

名は体を表す

日本語には、「名は体を表す」という素晴らしい慣用句があります。「名前には、そのモノの本質が現れてしかるべき」なのです。

親は、子供に「こうあって欲しい」という想いを込めて、名前をつけますね。

ブランド名も同じです。ブランドオーナーが、「こうあって欲しい、こうありたい」と願うブランド名をつけるべきです。

親に「私の名前、どうやってつけたの?」って聞いて、「んー、何となく!」って言われたら嫌でしょ

イヤっつーか、なんか辛いな…

ブランド名の上に、ブランドコンセプトあり

では、ブランド名で言い表すべき、ブランドの本質とは何なのでしょうか?

それはもちろん、「ブランドコンセプト」ですよ。

ブランドコンセプトは、ブランド名の上位概念です。ブランドコンセプト不在で、ブランド名の命名はあり得ません。

これからデビューする作家さんは、まずブランドコンセプトを言語化するところから始めてください。

ブランドコンセプトの作り方は、後ほど触れるよ

ここでは、「ブランド名は、ブランドコンセプトありき!」という事実だけ頭に入れといて

検索も意識しよう

現代におけるブランド名は、ただブランドのイメージを伝えるだけではありません。ネットの検索に引っ掛ける役割も果たします。

現代では、インターネットが重要な集客ルートになっています。GoogleやSNSの検索から、あなたの販売サイトに辿り着けないようでは、販売機会を逃してしまいますね。

目安として、ブランド名でGoogle検索したら、上から3番目以内にあなたの販売サイトが表示される必要があると思ってください。

優しく「3番目」って言ったけど、本来なら「1番上」で然るべき!

ただし、Googleがサイトを認識して検索結果の上位に表示するまでには、半年〜1年程度かかります。デビューしたての頃は、上位表示されなくても気にしないでください。

【絶対に守ろう】ブランド名の5つのルール

ブランドロゴの意義について理解できましたね。でも、まだブランド名を考え始めないでください。

ブランド名をつける上で、守らなければならないルールがあるからです。

ブランド名命名のルール

- 商標登録されている名前は避ける

- 汎用的な単語そのままは避ける

- 流行語を入れない

- 長すぎない

- 読めない言語は避ける

というよりは、「避けなければならない名前がある」と言った方が良いかな

ルール1. 商標登録されている名前は避ける

他の企業さんなどの商標を使ってしまうと、商標権の侵害になってしまいます。

またあなたがそのブランド名を商標登録したいと思っても、先に誰かが登録していたら却下されます。

基本的には、聞いたことがある

- 企業名

- ブランド名

- 商品名

は、使えないと思ってもらって差し支えありません。

「ジブリ」とか「ディズニー」とか「ミニオン」は、使えないワードなのです。

なお、よそのハンドメイド作家は、ブランド名を商標登録している可能性は低いです。ですが、それでも被るようなブランド名は避けておくべきです。

これは当たり前の話だわな

ルール2. 汎用的な単語そのままは避ける

汎用的に使われている単語、例えば、「肉球」「コペンハーゲン」「つらら」のような単語は、そのままブランド名にしない方が良いですね。

理由は2つあります。

まず1つ目として、こういった一般的な単語は「普通名称」という括りで、商標登録ができません。

2つ目の理由として、ネット上で検索をかけたときに、あなたのブランドが引っ掛からなくなってしまいます。

他の単語と組み合わせるならOKよ。単体がダメなだけ

ルール3. 流行語を入れない

その時々の流行語は、その瞬間はキャッチーで売れるかも知れません。しかし、流行が去った後は、「つわものどもが夢の跡」。なんとも物悲しくなってしまいます。

「AI」とか「クリプト(仮想通貨を指す言葉)」とか「タピオカ」とか、そういう流行り言葉を使わないことです。

向こう50年使うつもりで、時代の流れに左右されないブランド名を選びましょう。

ルール4. 長すぎない

長すぎるブランド名は、覚えられませんよね。覚えられなければ、検索もできませんし、人に紹介してもらうにも不利になります。

例えば、「Fear, and Loathing in Las Vegas」というバンドがいます。多くの人は覚えられなくて、「何ちゃらラスベガス」と呼んでいます。

彼らは実力があるので、「何ちゃらラスベガス」で検索するとヒットするのですが、普通はそんなことにはなりません。

ルール5. 読めない言語は避ける

パッと見で読めない言語は避けるべきです。覚えづらいですし、読めなければ人に伝えたり、検索にかけたりすることができません。

「日本語」「英語」「ローマ字読み」以外は、基本的には避けた方が良いでしょう。

- Van Cleef & Arpels

:ヴァンクリーフ&アーペル:フランス語 創業者の名前 - COMME des GARCONS

:コムデギャルソン:フランス語 「少年のように」の意味 - GELATO PIQUE

:ジェラートピケ:イタリア語 「アイスの生地」の意味 - L’Arc〜en〜Ciel

:ラルクアンシエル:フランス語 「虹」の意味

のようなブランド名は、避けた方が無難ですね。

ちなみに、読み方に迷うようなブランド名も好ましくありません。読み間違えて恥をかきたくない心理から、そのブランド名を口に出すのを躊躇ってしまうので。

間違いようも迷いようもない、シンプルで分かりやすい名前が良いんだね!

ただし、優先されるのはブランドコンセプトです。もしあなたのブランドがフランスに縁があるなら、フランス語を使う方が、魅力的なストーリーになります。

読みづらいブランド名を使いたい場合は、カタカナ読みを併記すると良いですね。

とはいえ、「アラビア語」「サンスクリット語」「ヘブライ語」は、もはや何が書いてあるか想像もつきません。どうやってキーボードに打ち込めば良いかもわかりません。

これは流石にデメリットが大きすぎます。

もしアルファベット圏以外の言語からブランド名をつけたい場合は、アルファベットに直して用いましょう。

ギリシャ語のブランド名は結構多いんだけど、読めるようにアルファベット表記になっているよ

【使えると効果的】ブランド名で使えるテクニック

必須ではないですが、できると効果が期待できるブランド名の命名テクニックをお伝えしましょう。

ブランド名の命名で使えるテクニック

- 5音以内に収める

- 半濁音の法則

- 方言

テク1. 5音以内に収める

多くのブランド名は、5音以内に収まっています。

これ以上だと、「長い」という印象になります。文字数を指摘する人もいますが、厳密には口に出して発音したときの「音」を数えましょう。

3音の例

- NIKE

- docomo

- GUCCI

- LOEWE

4音の例

- Adidas

- Apple

- ユニクロ

- カルティエ

- ディズニー

- ポーター

- メルカリ

5音の例

- ASICS

- Rolex

- Burberry

海外ブランド(主にヨーロッパ)だと長いブランド名もままありますが、日本のブランドだと、4音が多いなという印象です。

日本人のお口だと、4音が気持ちよく発音できるのかもね

「キムタク」とか「ポテサラ」とか「プリキュア」とかね

もしもっと長くなる場合は、略して5音以内になるようにしても良いでしょう。

「Maison Margiela(メゾン・マルジェラ)」は、単に「マルジェラ」と呼ばれることが多いですね。「ユニクロ」も、元々は「ユニーク・クロージング」の略です。

テク2. 半濁音の法則

(主にお菓子業界の)ヒット商品名の裏には、「半濁音の法則」なるものがあります。

- 濁音(ガ行、ザ行、ダ行、バ行)

- もしくは、半濁音(パ行)

を商品名の中に入れると、ヒットするというものです。

濁音も半濁音も含まれていない名前だと、印象に残りづらいからとも言われています。

たまたまだけど、一世を風靡した「GAFA」は、すべて濁音か半濁音が含まれてるよ

- Google(グーグル)

- Amazon(アマゾン)

- Facebook(フェイスブック)

- Apple(アップル)

特に半濁音の「ぱぴぷぺぽ」は、有声破裂音と呼ばれていて、発音すると気持ちが良くなる性質があります。実際に、そういう研究結果が出ているんですね。

パ行がついてる商品名(人物名含む)の例

- アポロ

- ペンパイナッポーアッポーペン

- パピコ

- きゃりーぱみゅぱみゅ

- みちょぱ

- ポコニャン

- パプリカ

どうでしょう?

口に出すと、何だか心地よくありませんか?

ホントだ!なんか気持ち〜!

ちなみに、ある研究者によると、理論上もっとも可愛い名前は「ポムポムプリン」らしい

テク3. 方言

もしあなたのブランドが、ある地域にルーツを持っているなら、その土地の方言を取り入れるのも手です。

ハンドメイド作家にはお馴染みの「minne」は、博多弁の語尾。「見てみんね」「やってみんね」のように、「〇〇してみたら?」という意味の方言です。

minneを運営しているGMOペパボ社は、GMOグループに買収されて渋谷が本社となりましたが、元々は福岡で始まった会社。だから、博多弁のブランド名なんだと思います。

方言が元になったブランド名

- 美ら海(ちゅらうみ)水族館(沖縄)

- いいちこ(大分)

- ばらかもん(長崎)

方言ゆえに、その地方以外の人には、若干伝わりづらいデメリットはあります。しかし、ブランドのストーリーを強化できる点は、なかなか美味しいとも思います。

ステップ1. ブランドコンセプトを決める

ここからは、あなたがブランド名を決める具体的なステップを解説します。

全4ステップで、最初はもちろん、「ブランドコンセプト」を決めるところからです。

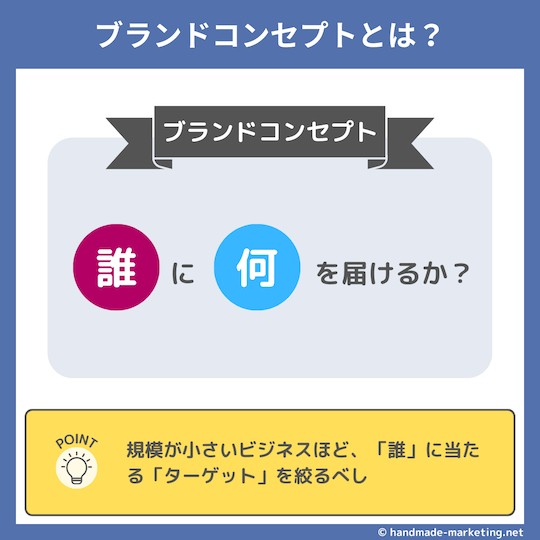

ブランドコンセプト=誰に何を届けるか?

「ブランドコンセプトって」とは、カンタンに言えば、あなたが何屋さんなのかをハッキリさせるということです。

- お客さんにとって、あなたが一体何をもたらしてくれる人なのか?

- 友達にあなたを紹介するとき、どんな人だと言ってもらいたいか?

を決めるのです。

具体的には、次のテンプレを埋めるだけでOKです。

ブランドステートメントのテンプレート

- わたしは、「《肩書き》」です。

- お客さんである「《ターゲット》」は、

- 「《悩みや欲求》」という悩み/欲求/夢を持っています。

- 彼ら彼女らに、「《ベネフィット》」を実現/約束します。

ブランドバリューのテンプレート

私は、次の価値観を大事にしています。

- 「大事にする価値観①」

- 「大事にする価値観②」

- 「大事にする価値観③」

- 「大事にする価値観④」

- 「大事にする価値観⑤」

同時に、これらの点でライバルに圧倒的な差をつけます。

*列挙する価値観の数は、3〜5個が目安

「大事にする価値観」は、お客さんから言われたい形容詞を挙げていくと良いよ!

これくらいなら私でも作れそう!

詳しくは、↓の個別記事を見てね!

ステップ2. キーワードを集める

続いて、ブランド名の素材として使うキーワードを探しましょう。

もちろん、コアとなるのは、先ほど決めてもらった「ブランドコンセプト」です。あなたが、お客さんに届けたい何かです。

他には、あなたやあなたの作風のルーツとなった、歴史であったり地名であったりも、キーワードになってきます。

ブランド名のキーワード選出パターン

- コンセプトをそのまま

- コンセプトの比喩

- 古典から拝借

- オノマトペ

- クリエーターの名前

- 地名

- 時代

キーワードは数を集めた方が良いので、とりあえず上から順に考えてみて!

パターン1. コンセプトをそのまま

ブランドがお客さんに提供するものを、そのままブランド名にするのがまず1つ。

ブランドイメージがストレートに伝わりやすいメリットがあります。

「コンセプトをそのまま」使ったブランド名の例

- ユニクロ

:「ユニーク・クロージング」から - メルカリ

:ラテン語で「商いする、マーケット(市場)」の意味 - QuickPay

:タッチ決済サービス - ASKUL(アスクル)

:「注文したら明日来る」から - CaSy(カジー)

:家事代行サービス - セブンイレブン

:元々は朝7〜夜11時のお店だった - Twitter

:「tweet(呟く)」から - スマートニュース

:ニュースアプリ - THE

:あらゆる「THE定番」を揃えたショップ

その反面、どうしても安直な印象が付きまといます。機能的な商品やサービスならそれが正解にもなりますが、クリエーター商売にはちょっと捻りがないとイマイチかも。

「THE」は、奇跡的にオシャレに仕上がってますが、デザイナーの水野学さんが関わっているブランドなので、ダサくなるわけがないですね。なかなかこうはならない。

パターン2. コンセプトの比喩

提供するものに、比喩で捻りを加える方法もあります。

こちらの方が、提供するものそのままよりも、オシャレに仕上がります。

「コンセプトの比喩」を使ったブランド名の例

- Amazon

:「あらゆる品が集まる世界最大のショップ」を、世界最大河川のアマゾン川で喩えた - Google

:「膨大な情報から探したいものを見つけられる」を、10の100乗を意味する「Googol」で喩えた(Googleは、Googolの誤字と言われている) - 鼻セレブ

:「高級感のある肌触り」を、「セレブ」に喩えた - オイスター(Rolexの防水時計)

:「牡蠣のように部品に損害を与えず、時間を気にすることなく水中にとどまれる」という意味

「鼻セレブ」は、ネーミングのお手本として、多くのビジネス書で紹介されています。

保湿ティッシュだったので、初めは提供するものをストレートに伝える「ネピアモイスチャーティッシュ」という名前でした。

しかし、「保湿ティッシュ」というコンセプトはこれまでになく、お客さんに魅力がイマイチ伝わらなかったようです。

そこで、実際に使った際の「高級感のある肌触り」というベネフィットを、「セレブ」という単語で喩えたんですね。

パターン3. 古典から拝借

ボクのオススメは、古典からキーワードを引っ張ってくる手法です。

「歴史や神話、古典文学」から引っ張ってくるということです。

「古典から拝借」したブランド名の例

- NIKE

:ギリシャ神話の勝利の女神「ニケ」から。ブランドが持つ「スピード感」や「躍動感」を、女神ニケの翼に喩えた - GODIVA

:11世紀の英国の伯爵夫人「レディ・ゴディバ」が由来。夫が領民に重税を課そうとした際、裸で馬に乗り、町中を練り歩くことで思いとどまらせた。領民は、彼女に敬意を表して、窓を閉め、その姿を見ないようにした - スターバックス

:小説『白鯨』に出てくるコーヒー好きの航海士「スターバック(Starbuck)」が由来 - オリンパス

:ギリシャ神話に登場する神々が住むという「オリンポス山」に由来。「世界に通用する製品を作る」という思いが込められている。なお創業時は「高千穂製作所」だったが、高千穂峰は、日本ぼ神々が集う山とされている - 資生堂

:中国の古典「易経」の中の「至哉坤元、万物資生(大地の徳はなんと素晴らしいものであろうか。 すべてのものは、ここから生まれる)」が由来。西洋薬学がベースの事業だが、東洋哲学から命名することで、「和魂洋才」の精神を表している - バンダイ

:古代中国の兵法書「六韜(りくとう)」の中の「萬代不易(いつまでも変わらないが由来。「いつの世も人の心を満たす物を作り、絶えない企業の発展を願う」という意味が込められている - テスラ(電気自動車)

:電気技師・発明家である「ニコラ・テスラ」に敬意意を表してつけられた。巨大なエジソン帝国に挑み、後に主流となる「交流電流」を広めた偉人

メリットとして、まずオシャレに仕上がることが多いです。

そして、由来を知っている人は、そのブランド名に強く惹かれます。知らない人は、その由来を知ったときに、ブランドのストーリー性を感じます。

見比べてもらうとわかるけど、他のパターンより説明が長いでしょ?

それが、ブランドのストーリーの一部になるわけよ

由来を聞くと、めっちゃ魅力的に見えてきた!

パターン4. オノマトペ

オノマトペは、擬音語・擬態語を表す言葉です。オノマトペを使うと、商品を使ったときの直感的なイメージが伝わります。あと、リズムも良いですね。

どちらかというと、ブランド名よりも、商品名で使われることが多いですね。小林製薬は、このネーミングを多用しています。

「オノマトペ」を使った商品名の例

- ガリガリくん

- アンメルツ ヨコヨコ

- ニコニコぷん

ただし、幼稚な印象があり、おしゃれな雰囲気にはなりづらいところがあります。

子供やペット向けのブランドなら、検討してみても良いかもね

パターン5. 名前

自分の名前(またはニックネーム)をそのままブランド名にするパターンは、考える必要がないので、楽な命名方法でしょう。

ずっと昔はこれが一般的でしたが、現代では、よほど自分に自信がある人の選択肢だと思います。今となっては、自分の名前をつけるのはクリエーターくらいでしょう。

ただし、ただの名前なので、ブランドが持つイメージは伝わりづくはなります。と言うより、「あなた=ブランド」ということになりますね。

「名前」を使ったブランド名の例

- トヨタ

- ブリジストン:創業者の「石橋」の英語「ブリッジストーン」から

- イッセイミヤケ

- ヨウジヤマモト

- シャネル

- サンローラン

- エルメス

- adidas:創業者のニックネーム「アディ」と「ダスラー」を繋げた

ハンドメイド作家もクリエーターですから、これも全然アリでしょう。ただし、2つの弱点があることだけは触れておきます。

気にするほどではないとは思いますが、根っからの慎重派なボクとしては、このリスクを取るかどうかも考慮して欲しいと思っています。

外注などがしづらくなる

ブランド名を名前にした場合、良くも悪くも「あなた=ブランド」になります。

例えば、ボクが「なおデザイン事務所」を立ち上げたとしましょう。お客さんは、「なおさんにデザインしてほしい!」と思って、門を叩いてくるはずです。

そこで、ボクが「部下が担当させていただきますね!おーい!山田くーん、このお客さんよろしく!」と言ったら、お客さんはどう思うでしょうか?

「いや、お前がデザインするんちゃうんかーい」ってなりますよね。

そりゃそうだ

「お前がやれよ!」ってなるわ

これが、「クラシックデザイン事務所」だったら、お客さんは納得します。期待しているのは、あくまで「クラシックなデザイン」で、「なおのデザイン」ではないからです。

あなたの名前を冠したブランド名をつけた場合、将来的に誰か別の人に作品を作ってもらおうとしたら、それ自体がお客さんの期待を裏切る行為になります。

まぁ、「シャネルのアイテムは、全部ココ・シャネルがデザインしたんだろ?」というのも変な話ですから、イチャモン感はあるんですけどね。

ハンドメイド作家は基本自分で作るでしょうから、気にするほどではないかもしれません。ただ「将来の活動の幅を狭めるリスクをとっている」と自覚はすべきでしょう。

ジャニーズになるリスク

「あなた=ブランド」になるわけですから、あなたの評判が、そのままブランドの評判になります。

例えば、日産の社長が悪さをしても、「悪いのはこの社長だけです!日産は、今も昔もあなたが知っている日産のままです!」と言えるでしょう。

しかし、旧ジャニーズ事務所のように、創業者の名前をブランド名にしていたらどうでしょうか。創業者の悪事は、そのまま事務所全体のイメージダウンにつながりますね。

あのジャニーズ問題は、やったことの悪質さ、それを隠す企業の隠蔽体質、さらにそれを指摘しないテレビ業界の忖度など、さまざまな問題が絡んで起きたもの。

しかしここまで事が大きくなってしまった要因の一つは、「創業者の悪事が、ブランドと一緒くたに受け取られてしまったこと」だと思います。

割と真面目に、事務所名が全然違っていたら、あんなに炎上しなかったと思います。

なので、これから起業する人は、軽々しく自分の名前をつけない方が良いと思うけどね

パターン6. 地名

伝統工芸などは、地名を冠したブランド名をつけることが多いですね。

「地名」を使ったブランド名の例

- 薩摩切子

- 今治タオル

- 東京ばなな

- あきたこまち

- AFURI

- バーミヤン

もしあなたの作品の作風や素材が、どこか特定の地域に根差しているなら、地名を使ったブランド名もアリ。

「AFURI」は、阿夫利山から取っているのですが、ほぼ地名そのままということで、地元企業と揉めた経緯があります。地名そのままは避けた方が賢明です。

かと言って、「地名」+「普通名称(一般的な単語)」だと、商標登録ができない可能性大なので、この点も注意してください。

使うなら、「地名 + ちょっと変わった単語(または造語)」だね

パターン7. 時代

時代、主に元号をブランド名に冠するパターンもあります。ただし、これも現代ではかなり少なくなってきました。

「時代」を使ったブランド名の例

- 明治乳業

- 丸全昭和運輸

- 平成ノブシコブシ

- 令和ロマン

単に創業したときの年号をつけているだけなので、ブランドのイメージが伝わらないからでしょう。

ただし、あなたが「大正ロマン」や「昭和レトロ」をモチーフに作品を展開しているなら、「大正」や「昭和」を冠するブランド名は理にかなっています。

ステップ3. キーワードをブランド名に整える

続いて、集めたキーワードを、どのようにブランド名に整えていくかを見ていきましょう。

以下の通り、多くの構成パターンがあります。どれか一つだけでも良いですし、2つ以上を持ち寄ってもOKです。

ブランド名の構成パターン

- キーワードをそのまま

- アルファベット/ローマ字化

- 他言語化

- 語尾をいじる

- 略語

- アナグラム

- 2語以上を組み合わせた造語

- 頭字語(アクロニム)による造語

- 擬人化

- キーワードの繰り返し

出してもらったキーワード自体は、一般的な単語が多いと思う。ここでオリジナリティあふれるブランド名に変えていこう!

構成案1. キーワードをそのまま

全く捻らず、キーワードをそのまま。日本語か英語でブランド名にするのがまず一案。

「キーワードそのまま」の例

- NIKE:ギリシャ神話の女神ニケ

- シャネル

- Amazon

- スマートニュース

- リクルート

- QuickPay

- facebook:アメリカ大学が、学生間交流を促すために提供する本の通称

人名や古典から引っ張ってきたキーワードは、そのまま使うケースが多いですね。

他とかぶらなそうなら、これでも良いんじゃないかな?

構成案2. アルファベット/ローマ字化

次に、主に日本語のキーワードを、ローマ字にしたり、アルファベット表記にするだけというブランド名の案があります。

「アルファベット/ローマ字化」の例

- SUUMO

:不動産検索サイト - Gokuri

:果汁飲料 - enジャパン

:求人サイト。「縁」から - KOKUYO

:「国(故郷)の誉になる」の「国誉」から - minne

:博多弁で「〇〇してみたら?」を意味する「(やって)みんね」から - tetote

:minneに吸収されたハンドメイドプラットフォーム。「手と手」から

日本語のキーワードを使うなら、ローマ字読みにすることでちょっとおしゃれな雰囲気になりますね。

構成案3. 他言語化

英語やローマ字化じゃ安直すぎて、記憶に残らないようなら、日本人の馴染みのない言語にするのも手。

「他言語化」の例

- AEON

:ラテン語で「永遠」の意味 - メルカリ

:ラテン語で「商いする、マーケット(市場)」の意味 - non-no(ノンノ)

:アイヌ語で「花」の意味 - ガスト

:スペイン語で「おいしい」「味わい」を意味する「GUSTO」から - デサント

:フランス語で「滑降」という意味の「DESCENTE」から。同社は元々スキーウェアのメーカー - サンリオ

:スペイン語で「San Rio(聖なる河)」の意味

ギリシャ語やラテン語は、欧米のルーツであり、さらに言えば、欧米化した近代日本のルーツでもあります。そんなわけで、とりあえず使って良い言語と言えるでしょう。

しかし、もしあなたのブランドが、どこか特定の国にルーツがあるなら、その国の言語に倣うべきでしょう。

ただし、一点注意が必要です。各言語には、固有の文法が存在します。安易につけると、実は文法的に誤りなケースもあるでしょう。文法ミスにはお気をつけを。

ラテン語はブランド名に向いている?

ラテン語は、古代ローマの公用語。ローマ帝国は、現在のイタリア、フランス、スペイン、イギリスにまたがっており、ヨーロッパの直接のルーツになっています。

イタリア語、フランス語、スペイン語は、ラテン語から派生した言語。英語はゲルマン系の言語なので別のルーツですが、ラテン語由来の単語がとっても多い。

ラテン語が影響を与えた言語は、世界中に散らばっているんだ!

ローマ帝国が滅亡してからは、ラテン語をしゃべり言葉としては使う国は無くなりましたが、書き言葉としてはヨーロッパの共通語として使われ続けました。

このような背景から、特定の国の色がつかない外来語として、ブランド名ではしばしば使われています。要するに使い勝手が良いんですね。

しかも、英語と同じアルファベットなので、日本人でも馴染みやすい。

しかもしかも、読み方がローマ字読みに似ていて、案外と英語の発音よりも日本人にはスッと入ってくるのです。

「ウイルス(Virus)」は、英語では「ヴァイラス」と発音しますが、ラテン語では「ウィールス」と発音します。

「Forum」は、英語では「フォーラム」と読みますが、同じ綴りのラテン語では「フォルム」と読みます。ほぼローマ字読みです。

おぉー!ホントに英語より読みやすい!

「ローマ字」っていうくらいだから、ローマの読み方に寄せてるんかね?

英語でブランド名をつけると、「それ、英単語のまんまやん」となりますが、ラテン語ならそうなりません。被りづらくもなるでしょう。

もちろん、ラテン語なんて分かりませんが、AIを使えばブランドイメージに合致した単語を出すのはカンタン。ラテン語のブランド名、割と真面目にオススメです。

構成案4. 語尾をいじる

単語自体は普通だけど、語尾をちょっといじって、オリジナルのブランド名にするという手も使えます。

「語尾をいじった」例

- Blendy

:コーヒーブランド。「Blend」から - スターバックス

:小説『白鯨』に出てくるコーヒー好きの航海士「スターバック(Starbuck)」から - freee

:会計ソフト。煩わしい業務から解放するという意味で、「free」から - CaSy(カジー)

:家事代行サービス - ショッピファイ(Shopify)

:「shop」に「fy(〜化する)」をつけた

元になったキーワードの単語がほぼそのまま使われているので、イメージが伝わりやすいですね。

元のキーワードのままだと、普通名称として商標登録できなかったり、ネット検索では埋もれてしまうケースが多いでしょう。

しかし語尾をちょっといじることで、そういった問題もクリアできます。安直なようで、案外と理にかなった構成パターンと言えるでしょう。

構成案5. 略語

長い単語を略して、造語にしてしまう手法です。

「語尾をいじる」に通ずるところがありますね。いじるのではなく、切ってしまうということです。

「略語」の例

- ファンタ

:「fantastic」の略 - グリコ

:「グリコーゲン」の略 - ロッテ

:ゲーテ作「若きウェルテルの悩み」の主人公が想いを寄せる「シャルロッテ」の略

こちらも、新しい名称として商標登録ができたり、検索で埋もれづらくなります。

構成案6. アナグラム

アナグラムとは、ある単語の文字順を入れ替える手法のこと。ちょっとした暗号みたいな感じになります。

「アナグラム」の例

- EDWIN

:「DENIM(デニム)」を並び替え、Mを逆さにしたもの - DAKARA

:「KARADA(体)」を並び替えたもの - コンサドーレ札幌

:「どさんこ(道産子)」を逆から読んで、語尾をいじっている

ただ、この構成パターンは、あまり多くはないと思います。

「ギロッポン」とか「パツキンのチャンネー」みたいな、滑稽な響きになってしまわないように気をつけましょう。

構成案7. 2語を組み合わせた造語

おそらく、ブランド名の構成パターンで、もっとも多いのがこちら。

「2語を組み合わせた造語」の例

- カルビー

:「カルシウム」+「ビタミンB1」 - Instagram

:「Instant(すぐに)」+ 「telegram(電報)」 - ユニクロ

:「ユニーク」+「クロージング(服)」 - ベネッセ

:ラテン語の「bene(正しい、良い)」+「esse(生きる、暮らす)」 - エネオス

:「ENERGY」+「NEOS(ギリシャ語で「新しい」)」 - モンベル(mont-bell)

:フランス語の「mont(山)」+「belle(美しい)」。「美しい山」という意味になる - メグミルク

:「恵」+「ミルク」 - Panasonic

:ギリシャ語の「Pan(汎、あまねく)」+「Sonic(音)」。元々スピーカーの商品名だった - adidas

:創業者ニックネームの「アディ」+「ダスラー」

へー、あのブランド名って、そういう意味だったんだぁ

ただ組み合わせることもあれば、組み合わせた上で略語にしたり、ギリシャ語やラテン語にした上で組み合わせたりと、手が混んでいるケースも多いです。

オリジナリティが高いブランド名になるので、他所と被る心配が少ないのがメリット。うまくキーワードを選定すれば、ストーリーも組み込めます。

構成案8. 頭字語(アクロニム)による造語

複数のキーワードを並べ、それぞれの頭文字を取って組み合わせる手法です。

国際機関でよく使われていて、「NATO」「OPEC」「ASEAN」などもこのパターンです。

「頭字語(アクロニム)による造語」の例

- ASICS

:ラテン語の「Anima Sana In Corpore Sano」。意味は、「健全な精神は健全な肉体に宿れし」 - 爽健美茶

:「爽やかに、健やかに、美しく」 - docomo

:「Do Communications Over the Mobile Network」。意味は、「移動通信網で実現する、積極的で豊かなコミュニケーション」 - モスバーガー

:「Mountaion(山)、Ocean(海)、Sun(太陽)」 - Suica

:「Super Urban Intelligent CArd」 - UHA味覚糖

:「Unique、Human、Adventure」

1つの文脈で、関連するキーワードを少なくとも3語以上抽出し、いい感じのゴロに収めなければなりません。なかなかテクニカルな手法です。

しかし、オリジナリティは抜群ですし、ストーリー性も高いですね。うまく作れれば、非常に愛着の湧くブランド名になるでしょう。

アシックスのように、1つのフレーズから引っ張ってくると作りやすいかもね

構成案9. 擬人化

「くん」「ちゃん」「さん」などをつけて、人の名前のようにしてしまうパターンです。

他にも、「こまち」「大夫」「閣下」「ミセス」「ミスター」「姫」など、イメージによって呼び方を変えることもできます。

「擬人化」の例

- ガリガリくん

- きゅうりのキューちゃん

- 激落ちくん

- 秋田こまち

- つや姫

- 一平ちゃん

- ミセスロイド

- ミスタードーナッツ

- なっちゃん

- 米びつ先生

- ドクターシーラボ

- 伊右衛門

- 配当貴族

- 鼻セレブ

おしゃれというよりは、親しみやすい感じのネーミングですね。

あなたのブランドのイメージと照らし合わせてみて、合致するようなら検討してみてください。

構成案10. キーワードの繰り返し

キーワード1つだけじゃ締まらないけど、2回以上繰り返すと、案外しっくりくるケースもあります。

「キーワードの繰り返し」の例

- PayPay

- WOWWOW

- anan

- MIU MIU(ミュウミュウ)

- OLIVE des OLIVE

- CanCam

- 土間土間

- ねるねるねるね

幼稚かと思いきや、案外おしゃれな雰囲気が出ないこともないんですね。

凝ったネーミングを考えるのに煮詰まってきたら、試してみて!

ステップ4. 重複をチェック

いい感じのブランド名の候補は出揃いましたか?

しかし、まだ決定しないでくださいね。

次に、既存のブランド名と重複していないかチェックしましょう。

ブランド名の重複チェックができる場所

- Google検索

- J-PlatPat

- ドメイン管理会社

ハンドメイド作家で、ここまでやっている人はいないと思いますが、企業は当たり前のようにチェックしています。

個人で活動するハンドメイド作家であっても、このチェックをサボると、後々に痛い目を見るかもしれませんよ。

Google検索で重複チェック

まず、ブランド名の候補をGoogle検索にかけてみてください。

最低限、同じブランド名の企業やサイトが引っかからないことを確認しましょう。有名なところならアウト、個人のカフェとかならセーフかなって感じです。

理想的には、ブランド名とあまりマッチしないサイトが、1ページ目に表示されている状態が望ましいです。

クリアできれば、そのブランド名で販売を始めた後、ブランド名で検索したら、あなたの販売サイトが上位表示される可能性が高いです。

J-PlatPatで商標登録の有無をチェック

「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」では、他所が登録している商標を検索できます。

あなたがブランド名を商標登録するかどうかはさておき、他所の商標権侵害とならぬよう、重複していないことを確認してください。

こんなサイトあったんだ!

ドメイン取得可能かも確認しよう

ドメインが空いているかもチェックしておくことをオススメします。

ドメインとは、インターネット上の住所のようなもの。URLやメールアドレスとして使います。「minne.com」や「creema.jp」もドメインですね。

追々、自社ネットショップを持つ場合は、できればブランド専用の独自ドメインで運営するのがベター。

変なTLD(トップレベルドメイン)は、ブランディング上あまり推奨できないので、以下のメジャーなドメインで空きがあれば良いでしょう。

メジャーなTLD(トップレベルドメイン))

- .com

- .net

- .org

- .jp

- .tokyo(メジャーじゃないが、日本ならアリ)

ドメイン取得は早い者勝ちです。

実際に選ぶのはどれか1つですが、今の時点で複数空いてないと、埋まってしまう可能性が高いでしょう。

「.com」「.net」「.org」は、世界中の人が使っているので、一般的な単語だとほぼ埋まっています。「.jp」「.tokyo」は、日本人しか使ってないので、比較的余裕があります。

ドメイン管理サービスはいくつもあるのですが、どこで調べても結果は同じ。

minneを運営しているGMOペパボ社の「ムームードメイン」あたりで、調べてみてください。操作方法は、説明するほどの内容じゃないので割愛します。

ガチで専業作家として、ずーっとやってくなら、いつかはドメイン取得することになるはず!

テキトーにつけたブランド名は改名すべき?

すでに活動されている作家さんは、「過去に、いい加減につけてしまったブランド名を今更変えるべきか?」という疑問が湧いたかもしれません。

もし、まだほとんど売れておらず、フォロワーもいないようなら、ブランド名を変えても良いでしょう。

逆に、一定のお客さんがついている状態なら、ブランド名は変えない方が無難です。

既存のお客さんは、(良くも悪くも)あなたの「ブランド」と「ブランド名」に紐づいてしまっています。ここで改名してしまうと、混乱させてしまう恐れがあるからです。

改名はカンタンに浸透しない

2023年7月24日、「Twitter」は、「X」というブランド名に変わりました。

しかし、既に「Twitter」に慣れ親しんだユーザーは、「X」という呼び方になかなか切り替えられませんでした。「X(旧Twitter)」という併記が、長く続いていたのもその表れ。

「ブランド」と「ブランド名」がガッチリ紐づいている状態は、カンタンには解けない

それでもTwitterはメガブランドですから、改名しても、みんな「X = Twitter」だと認識してもらえます。

しかしこれが、弱小ブランドだったらどうでしょう?

それまで築き上げてきたブランドがリセットされてしまい、次のブランド名にお客さんを引き継げない可能性が出てきます。

近所の中華屋さんの看板名が、まるっきり変わったシーンを想像してみてください。「あれ?お店変わったのかな?」と思ってしまいますよね。

Oh…。これは痛い…

改名しないままのブランドも多い

「Google」のブランド名の由来は、「10の100乗」という意味の「Googol(グーゴル)」です。

「googol.com」のつもりが、間違えて「google.com」でドメインを取得してしまったとか。でも、「そのままでいっか」で、今に至っていると言われています。

「DHC」は、もっと酷いですよね。「大学翻訳センター(Daigaku Honyaku Center)」の頭字語を取ったブランド名ですが、もう全く違う事業になっています。

しかし、ブランド名が定着している状態で改名するリスクを考えると、彼らの判断は正しかったように思います。

「Apple」なんて、「リンゴ」ですが、今や時価総額世界一の企業。やっている中身がイケてれば、どんなブランド名でもカッコよく見えてくるものです。

こういうネタ的なエピソードが残っているのも、ブランドのストーリーになるかもね

ここは開き直るところだな

まとめ

世のブランド名って、ちゃんと意味が込められているんだね。感心しちゃったよ!

我が子に名前をつけるのと同じ。やっぱり想いを込めなきゃね

ボクの知る限り、ブランド名の付け方に関する全てを伝えたので、だーいぶ長くなってしまいました…。ざっとまとめます。

ブランド名の役割

- お客さんに、ブランドコンセプトを端的に示すこと。名は体を表す。

- 検索に引っかかるようにして、ネット上から販売サイトに辿り着けるようにすること。

ブランド名の命名におけるルール

- 商標登録されている名前は避ける

- 汎用的な単語そのままは避ける

- 流行語を入れない

- 長すぎない

- 読めない言語は避ける

ブランド名の命名で使えるテクニック

- 5音以内に収める

発音のしやすさ、覚えやすさ、検索のしやすさから、5音以内が望ましい - 半濁音の法則

濁点(ガ行、ザ行、ダ行、バ行)と半濁点(パ行)が入っていると記憶に残りやすい。加えて、パ行は発音すると気持ちよくなる - 方言

地方にルーツがあるなら、方言を取り入れるとストーリーが作れる。ただし意味は若干伝わりづらくなるかもしれない

以下が、ブランド名をつけるための具体的な手順です。

ステップ1. ブランドコンセプトの策定

あなたのブランドが、「誰」に「何」を届けるかを言語化する

ステップ2. キーワードを選出する

以下のパターンで、ブランドに関するキーワードを列挙していく

- コンセプトをそのまま

提供するものをそのまま - コンセプトの比喩

提供するものを、同じ特徴を持った別のものに喩える - 古典から拝借

関連するキーワードを、神話・歴史・古典文学から引用する - オノマトペ

擬音や擬態語 - クリエーターの名前

クリエーター自身の名前、またはニックネーム - 地名

あなたやあなたの作風のルーツとなった場所 - 時代

モチーフに、特定の時代背景があれば

ステップ3. キーワードをブランド名に整える

キーワードを各種パターンを参考に、ブランド名の形に整える

- キーワードをそのまま

日本語または英語でそのまま表記する - アルファベット/ローマ字化

日本語をローマ字読みに変えてみる - 他言語化

安直すぎる単語は、ギリシャ語やラテン語などで表してみる - 語尾をいじる

語尾を少し増やしたり、変えたりして、造語にする - 略語

単語を短く省略した造語にする - アナグラム

単語内の文字順を入れ替える - 2語以上を組み合わせた造語

そのままくっつける場合もあれば、略してつなげたり、他言語化してつなげる場合もある - 頭字語(アクロニム)による造語

複数のキーワードを羅列させ、それぞれの頭文字を拾ってつなげる - 擬人化

「君」「ちゃん」「小町」「ミセス」などをつけて、人名のようにする - キーワードの繰り返し

同じ単語をただ繰り返す。意外とオシャレに収まることもある

ステップ4. 他所のブランド名と重複していないかチェック

- Google検索

検索上位にブランド名を冠したサイトが表示されないかチェック - J-PlatPat

商標登録されていないかチェック - ドメイン管理会社

ドメインが空いているかをチェック

ブランド名は、一度つけるとなかなか変えられません。基本的には、一生変えないつもりでつけるものです。子供の名前と同じです。

よーーく考えて、後悔しない名前をつけましょう!

また、世の中にはブランド名を考えてくれるコンサルもいます。頼ってもいいのですが、候補を出させるまでで、最後は必ず自分で決断してください。

子供の名前を、他人につけさせる親がいるでしょうか?

ありえねーですよ、そんなの。

自分で名前をつけ、意味を吹き込むからこそ、愛着が生まれます。強い思い入れが生まれます。ぜひ、「たかがブランド名」などとは思わないでくださいね。

コメントを残す