売れるハンドメイド作家になるのは、何か「才能」が必要なんじゃないか?

生まれ持っての「センス」とか「個性」とか、何かわからないけど、先天的な才能が必要なんじゃないか?

作家さんなら誰しも、そう思った経験があるはずです。作家デビューする前に、1度は頭をよぎったはずです。

結論から言うと、ハンドメイド作家に「才能」は必要です。

え、必要ってオチなの?

こういうときは大抵、「才能なんて必要ないよ!」と言うもんだけどね

でもボクは必要だと思ってる

ただしそれは、美的センスのような、特別な才能ではありません。おそらくあなたも持っているであろう才能です。

しかしみんながみんな持っているかというと、そうでもない。30人のクラスで、5人くらいが持っている才能だと思います。

ボクの奥さんは専業ハンドメイド作家です。奥さんは、間違いなくその才能を持ち合わせています。

ボク自身は微妙なところで、持っていると言えなくもないという感じです。少なくとも、奥さんほどの才能は持っていません。

この記事を読めば、

- ハンドメイド作家としてやっていける確信が持てる

- ハンドメイド作家が向いていないと諦めがつく

のどちらかに落ち着くでしょう。

良くも悪くも、悩みは晴れます。明日からスッキリした気持ちで、すべきことに打ち込めますね。

絶対とは言えませんが、きっとあなたは、その才能を持っているんじゃないかと思います。そうじゃなければ、この記事には辿り着いていないでしょうから。

ハンドメイド作家に必要な才能とは何なのか?知りたい人は、続きをご覧ください。

ハンドメイドの「制作」には才能が必要!

まず才能云々の前に、ハンドメイド作品を売るために必要なスキルの話をしましょう。回りくどいようで、これはちゃんと意味のある話です。

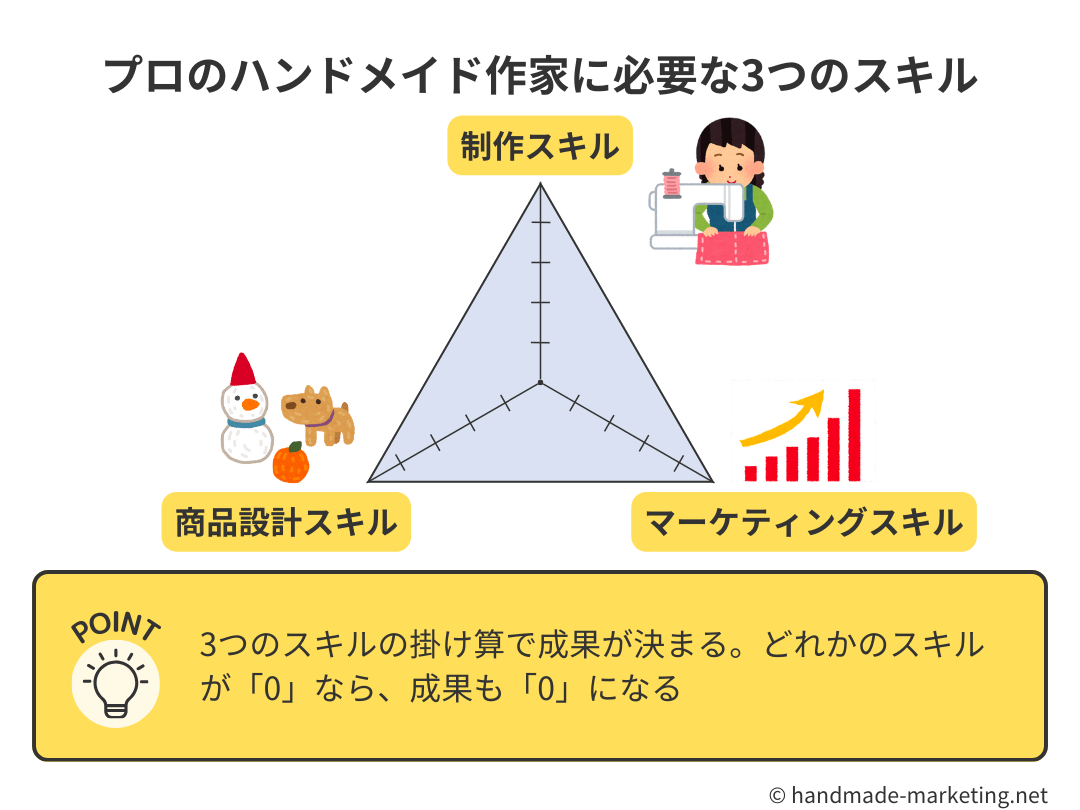

ハンドメイド作家に必要な3つのスキル

- 制作スキル

作品を作るスキル - 商品設計スキル

売れる商品を調査・企画できるスキル - マーケティングスキル

モノを売るスキル

「マーケティング」の定義について

「マーケティング」は定義が曖昧な言葉です。

広い意味では、「販売」に関わる全ての業務がマーケティングと言えます。「商品設計」も、マーケティングに含まれると解釈できるでしょう。

ただそれだと、マーケティングの意味が広すぎてわかりづらいでので、

- 商品そのものを考える「商品設計スキル」

- 商品を売る「マーケティングスキル」

に分けています。

ここで言葉の定義を深く考える必要はありません。この3つのスキルが必要ということだけ知っていればOKです。

この3つの中で、「商品設計」と「マーケティング」は、才能を必要としません。やれば誰でもできます。もちろんあなたでも。理由は後で解説します。

しかし、こと「制作」に関しては、生まれ持っての才能が必要です。そしてその才能があるかどうかは、あなたの過去を振り返ればわかってしまいます。

なんか緊張してきた… (ゴクリ)

あなたは「モノづくり」を楽しんでいますか?

ハンドメイドに、「制作スキル」は欠かせません。そこに異論はないと思います。

そして、制作スキルを磨いていくこと自体に、特別な才能は必要ないと思います。探究心を持って、時間をかければ、誰だってそれなりのレベルに到達します。

世界に名を馳せる一流アーティストになれるかはわかりませんが、専業ハンドメイド作家として食っていけるレベルには、問題なく到達できるでしょう。

じゃ、才能は必要ないんじゃないの?

問題は、「探究心を持てるか?時間をかけられるか?」というところだね

儒教の創始者である孔子は、次のような言葉を残しています。

これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず

孔子『論語』より

「その分野を知っているだけの人は、その分野を好きな人には敵わない。そして、その分野を好きな人は、その分野を楽しんでいる人には敵わない」という意味です。

魚に興味がないボクは、魚の知識でさかなクンに勝つことはできません。さかなクンが持っている「心の底から魚を楽しむ才能」を、ボクは持っていないからです。

- 24時間そのことばっかり考えてる人

- 仕事が終わった後でも、休みの日でもやってしまう人

- 関連する書籍を片っ端から読破している人

には、誰も敵いはしないのです。

ハンドメイドに必要なのは、「モノづくりを楽しめる才能」です。「モノづくりが楽しい!」と思えなければ、制作への探究心を持てず、時間をかけることもできません。

「楽しめる」は、必要不可欠であると同時に、最強の才能です。生まれ持っての美的感覚や要領の良さなんか、軽く乗り越えられるだけの力があります。

あなたの過去に答えがある

北の達人コーポレーションの木下勝寿さんの著書(だったと思うんだけど)に、こんな一節にがありました。

リーダーの素質がある人は、学生時代に何かしらの形でリーダーを経験している。もしその経験がないなら、あなたにリーダーの素質はない。

ガツンとやられた気がしましたね。

ボクはサラリーマン時代、管理職やプロジェクトのリーダーを経験したことがあるのですが、すごく苦手意識を持っていました。

常々、人を引っ張るよりも、腰を据えて考えたり、黙々と作業をする方が向いていると思っていました。

この本の指摘通り、ボクは学生時代にリーダーを経験していない

ボクにリーダーの才能はなかったんだ

何が言いたいかというと、もし才能があるなら、子供の頃や学生時代に、その片鱗を見せているはずということです。

ハンドメイドの才能も、あなたの過去を振り返ればわかります。

- 学校の授業に関係なく、工作したり絵を描いたりしていましたか?

- 手作りしたモノによって、誰かを喜ばせた経験はありますか?

- 必要なモノがあったとき、真っ先に手作りが頭に浮かびましたか?

どれかに「Yes」と答えられるなら、あなたはハンドメイド作家に必要な才能を持っています。

ボクの奥さんは、小学生の頃から家で絵を描いたり、ミシンで小物を作ったりしていたそうです。合唱祭のクラス衣装を、布から買ってきて、手作りした経験もあると言っていました。

ボクには、そんな経験はありません。「こりゃモノが違うわ」と、痛感しました。

奥さんは、ハンドメイド作家になるべくしてなったんだと、ハッキリ理解しました。

ただボク自身も、平均的な日本人よりはハンドメイドの素養がある気がします。

ボクが小学生の頃に好きだったミニ四駆やビーダマンといった既製品のおもちゃは、出来合いのパーツでカスタマイズするのが通常です。

でもボクはパーツをさらに分解したり、穴を開けたりして、オリジナルパーツを作っていました。仲間内でそういうことをしていたのは、ボクだけでした。

図工の授業では、よく凝ったデザインにチャレンジしていました。先生に「それは難しいぞ?」と言われつつも、何だかんだで思い通りに完成させていました。

もちろんその過程を、ピュアな少年の気持ちで楽しんでいました。

ボク自身は、ハンドメイドと言えるほど立派な制作経験はありません。しかし少なくとも、ハンドメイドを楽しめる素養は持っている気がします。

そうでなければ、本サイトを運営する気にならなかったでしょう。

才能がないハンドメイド作家の末路

モノづくりを楽しめない人に、ハンドメイド作家の才能がありません。

こういう人がハンドメイド界隈にやってくる理由は、「素人でも稼げそう」ですね。好きだからではなく、小遣い稼ぎの感覚でやってくるのです。

セドラー(=転売ヤー)くらいの軽いノリで、ハンドメイドの世界にやってくるわけですね。

そういう人に限って、

- 誰かの作品をパクる

- 制作ではなく発信活動がメインになる

- 作品よりもSNSが大事と言っちゃう

というムーブをかましてくるのです。

あー、そういうタイプの人ねぇ

ハンドメイド愛を感じないヤツらね

こういう人は、クリエーターには向いていません。楽しくもないでしょうから、サッサと退場した方が良い人生を送れるでしょう。

もしあなたが、小遣い稼ぎの「なんちゃって作家」に不快感を覚えるなら、きっとあなたはハンドメイドの才能を持ち合わせていますよ。

楽しめる人にはセンスも宿る

「docomo iDのロゴ」や「くまモン」のデザイナーである水野学さんは、著書『センスは知識からはじまる』で、生まれ持ってのセンスなんて存在しないと説いています。

ボクもこの意見に大賛成です。

例えば、ファッションセンスに定評のある友人がいるとしましょう。

モノ選びが良く、定番アイテムでも、外しでも、チープなブランドでも、上手く合わせてくる。「その服どこで買ったの?」といつも聞かれる。そんな人です。

ちょっと恥ずかしいんだけど、ボクの学生時代の話なんだよね

ボクは中学生でスニーカーにハマり、自然と洋服にも興味を持つようになりました。コンビニで、いつもストリート系の雑誌を立ち読みしていました。

高校生の頃は、ほぼ毎週原宿や代官山のショップに足を運んでいましたね。

平日は平日で、ネットで並行輸入のセレクトショップを徘徊していました。まだスマホがなかった時代。光回線すらない時代のノロノロのパソコンでです。

定番はもちろん押さえつつ、「日本で100人も知らないんじゃない?」と思うようなマニアックなブランドにも手をつけていましたね。

サイズにもこだわりがありました。海外モノが多かったこともあり、当てにならない表記サイズはムシして、0.5cm単位で寸法をチェックしていました。

友人の多くは、ボクに先天的なファッションセンスがあると思っていました。しかし実のところ、ボクにそんな才能はありません。

ただ、見てきた服の数と、買った服の数が桁違いなのです。

ボクは東京上野にある高校に通っていました。年に4度、季節の変わり目だけアメ横で服を探すみんなと、365日ほぼ毎日服を見続けてきた変態の違いです。

デートでも接待でも、レストラン選びで絶妙なセンスを発揮する人っていますよね。そういう人は、そもそも見てきたレストランの数が違うのです。

選曲センス抜群のDJは、誰よりも多くの音源を聴いています。

言葉選びのセンスが絶妙な物書きは、膨大な数の活字を読んでいます。

結局のところ、センスの正体は、場数によって蓄積された知識です。

その知識が体系化・言語化されていなくても、無意識のうちに審美眼が鍛えられ、感覚的に良いデザインを選べるようになるのです。これがセンスなんですね。

そして、ここでも「楽しめる」が才能であることは変わりません。楽しくない限り、場数を踏むなんて絶対にできませんから。

生まれながらのセンスと思っている能力も、結局は「楽しむ才能」の延長線にあるんだね!

より科学的な考察

水野さんの美しい説明に敬意を払いつつ、より科学的に説明することも可能です。お堅い説明が好みの方もいるでしょうから、ちょっと触れておきましょう。

まず、人間の脳は、1日に約35,000回の意思決定をすると言われています。24時間で割ると、約2.5秒に1回は、何かしら意思決定をしていることになります。

しかし、これだけの頻回ですから、都度まともに考えてたら脳がパンクします。または、時間切れで、前から迫ってくるトラックを避けられなかったりします。

それでは大変にマズイ。

ということで脳は、大半の意思決定を、「無意識のオート処理に回す」という芸当を使います。飛行機のオートパイロットモードのようなものですね(行動経済学では、「システム1」とか「ヒューリスティック」と呼ばれる機能ですが、覚えなくてOK)。

これもよく言われる話ですが、脳が意識的に使えているのは5%で、残りの95%は無意識下のブラックボックス内で動いています。無意識下で起きていることは、言葉で説明することはできません。

『第1感「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい』という書籍は、そんな無意識下のブラックボックスが引き起こす事例を、事細かに紹介してくれています。

紀元前6世紀のギリシャの大理石像「クーロス」は、どこか欠けた状態で発掘させることが多いところ、無傷のものがゲッティ美術館(カリフォルニア州)に売り込まれました。科学的な調査では、本物であると結論づけられました。

ところが、古代ギリシャの石像に詳しい専門家に見せると、口々に「おかしい」と言うのです。どこがおかしいのかはわからない。でも何かが違う。明らかに違う。

ある専門家は、「新しい」と口走り、また別の専門家は、「土の下から出てきた像を一度でも見たことのある人なら、わかるはずだ。こいつは地面の下に埋まっていたものじゃない」と言いました。

ゲッティ美術館の鑑定チームは14か月かけて調べ上げたのですが、専門家は一目見た2秒で、その石像の正体を見抜いてしまったわけです。

かつてはテニス選手でのちにコーチとなったヴィク・ブレーデンは、ダブルフォルトになると、ボールがラケットに触れるより前に言い当てることができました。

テニスのサービスは2度のチャンスがあり、2度失敗するとダブルフォルトになります。1試合で3,4回しか起こらない珍事を、20回連続で当てたこともあるとか。明らかにマグレではありません。

しかし理由がわからない。ボールの回転とか、腕の角度とか、考えてみたものの、どれも違う。判断の根拠となったはずの情報は、無意識のどこかに埋もれて出てきません。

AIの機械学習によく似ています(AI=人工知能なので、逆輸入感のある表現ですが)。

コンピュータが、ビッグデータ(AIが学習するための大量のデータのこと)から何らかの法則性を感じ取り、適当に処理します。脳内に蓄積された情報(記憶)も、ビッグデータとして、脳内計算の変数として使われます。

この計算があまりにも複雑かつ高速で、我々人間(あるいは人間の表層意識)では、その法則性を捉えることができません。

わかるのは、最終的に弾き出された「答え」だけなのです。

現代人は、何だって言語化できると思っているきらいがある。しかし、「現代科学では説明できない現象もある」と認めなければならないね

よく聞く「女の勘」「経営者の勘」といのも、センスの一形態でしょう。

「普通の男性の挙動」と「後ろめたいことがある男性の挙動」、あるいは、「うまくいった事業」と「失敗した事業」のデータが蓄積されているわけですね。

無意識下では、何かしらの法則性を導き出しているのだけれど、どこがどうと説明はできない。「この男は怪しい」「この事業は失敗するだろう」という結論だけがわかると。

「場数→データ数→脳内計算→センス!」ってことだね!

そそ。で、コントロール可能なのは「場数」だけなので、「場数=センス」ということになるのよ

あなたにもうセンスは宿っている

逆に言えば、あなたが長年データを蓄積してきた分野には、(それがハンドメイド業に使えるかどうかはさておき)すでにセンスが宿っているでしょう。

例えば、10年間毎週スーパーでキャベツを見て、買って、「今回は当たり」「今回はハズレ」というデータが溜まっていれば、キャベツ選びのセンスは養われているでしょう。

ボクはここ10年弱で、普通の人の5倍くらい本を読んで、10倍くらい文章を書いています。なので、自分の文章が上手とは思っていませんが、センスは宿っていると思います。

あなたの過去を遡って、

- 長年続けてきたこと

- 長年好きだったもの

- たくさんお金をかけてきたこと

を書き出してみてください。

そこに、センスが宿っているはずですから。

全員やらなきゃいけない分野に才能は必要ない

商品設計とマーケティングには、生まれ持っての才能は必要ありません。

なぜなら、どちらも全てのビジネスにおいて必須科目だからです。あなた自身が経験していなくても、あなたが勤めていた会社の誰かは絶対にやっています。

好きであろうがなかろうが、全員がやらなきゃいけないわけです。すると、どういう環境になるでしょうか?

平均的なレベルがそこまで高くならないんですね。だから才能などなくても、そこそこの頑張りで、通用するレベルまで持っていけてしまうのです。

入試みたいに全員が同じ土俵で戦う場所は、求められる能力はそれほど高くありません。現実的なレベルの努力の範疇に収まり、生まれながらの才能を求められる戦場にはなりません。

あなたも、その気になれば東大に合格できるでしょう。そうならなかったのは、才能がなかったからではなく、あなたにその気がなかっただけの話です。

もし世界中のみんなが、マーケティングが好きで好きでしょうがなかったら、これは厳しい戦いになっていただろうね

でも実際は、好きじゃないからしょうがなくやっているだけか

基本的に、誰もがやらなきゃいけない分野で飯を食っていくのに、生まれ持っての才能は必要ありません。

先ほどボクにリーダーの才能がないと言いましたが、リーダーは組織の数だけ存在します。リーダーもまた、後天的な努力で十分カバーできる分野です。

イーロンマスクや孫正義さんのような稀代のリーダーになるには才能が必要ですが、大企業の部長や中小企業の社長くらいなら、才能は必要ないでしょう。

逆に、限られた人だけが取り組む分野は、飯を食っていくのに才能を求められます。

フィギュアスケートや将棋の世界は、特別な才能を持った人だけが活躍できる世界ですね。ピアニストやパティシエもそうかもしれません。

そこまで厳しくないにしても、ハンドメイド作家も同じです。基本的には、モノづくりが好きな人しか集まらない場所ですから。

みんなが大好きな制作だけは、楽しめる才能がないと埋もれてしまうのです。みんなが好きじゃない商品設計やマーケティングは、ボチボチでOKです。

才能では説明できない現象

一つ、勇気が出る話をしましょう。この話を聞いたら、「才能なんてホントに関係ないんだな」とわかってもらえると思います。

明治維新は、薩摩藩と長州藩が主導したでしたね。そんなわけで、幕末〜明治時代の偉人には、鹿児島県と山口県の出身が多い。

そんな鹿児島と山口でも、とりわけ多くの偉人を排出しているエリアがあります。

鹿児島県 の「加治屋町」出身者

- 西郷隆盛:維新三傑

- 大久保利通:維新三傑

- 大山巌:陸軍元帥

- 西郷従道:海軍元帥

- 井上良馨:海軍元帥

- 東郷平八郎:海軍元帥

- 山本権兵衛:総理大臣、海軍大将

- 樺山資紀:海軍大将、台湾総督

- 牧野伸顕:外務大臣、内大臣

など

山口県 の「萩市周辺」出身者

- 木戸孝允(桂小五郎):維新三傑

- 吉田松陰:松下村塾の講師

- 高杉晋作:維新志士

- 久坂玄瑞:維新志士

- 伊藤博文:総理大臣

- 山縣有朋:総理大臣、陸軍元帥

- 山田顕義:陸軍中将、司法大臣

など

あー、聞いたことある人が多いね

なぜかと言えば、加治屋町は、薩摩の討幕運動を主導していた下級武士が住んでるエリアだったから。萩もそんな感じですが、それに加えて松下村塾があったからですね。

でも、冷静に考えてみてほしいのです。

加治屋町なんて、ホントにただの町ですよ?松下村塾にしたって、近所の少年が集まっていただけ。あなたの住んでいる町の広さを思い浮かべてみてください。それと同じくらいか、ひょっとするとそれより狭いかも。

小さな町から、大臣や軍の将官クラスが1人でも出たら大騒ぎなのに、指折り数えても足りないくらい排出されているわけです。

でもですよ、そんな田舎の町に、たまたま天才が同時期に何人も生まれるなんて、確率的にあり得ないじゃないですか。

ある人が天才で、その弟も天才で、3軒向こうの倅も天才で、仲の良い後輩も天才で、彼女のお兄さんも天才で…。って、そんな奇跡あるわけがない笑

それぞれのエリアに、1人か2人は天才がいたのかもしれません。でも、大多数は、あなたと何ら変わらない普通の人だったと思います。

この現象は、「生まれ持っての才能」では説明できない!

羅針盤の向きは定まっているか?

なぜ普通の人が、教科書に載るような偉業を残せたか。

もちろん、「運やきっかけ」があったのは間違いないでしょう。かつての維新志士が、幕末の薩摩や長州に生まれていなかったら、同じ結果にはならなかったでしょうから。

運を除けば、シンプルに「本人たちが頑張ったから」だと思っています。別の言い方をすれば、普通の人でもメッチャ頑張れば、非凡な結果を出せると思います。

注目すべきは、「なぜそんなに頑張れたのか?」の方じゃないでしょうか。

きっと、「羅針盤の向きを定めたから」だと思います。

「自分はこのために生きるんだ!」と心に決めたからこそ、周りの人とは違う距離を走り切れた。「志(こころざし)」があったかどうかが、肝だったのではないでしょうか。

実際には、彼らの心をモチベートした(奮い起こさせた)人物がいた、というのが真相でしょう。西郷隆盛や吉田松陰が、そういう役割を果たしていたのかもしれません。

結局のところ、生まれ持ってのセンスや才能なんてのは、実際には大した差は生みません。本当に差が出るのは、「ハート」の方ですよ。

ごく普通の人間でも、ハートに火が灯れば、大臣にも将軍にもなれる。ビジネスで成功するくらい、何てことない話でしょう。ボクやあなたにできない理由はありません。

自分でもメッチャ頑張ったら、すんげーことができると思ったら、勇気が出てこない?

出る!

打席に立ち続けよ

「運」は絡んでくるので、頑張ったら絶対に結果が伴うとは限りません。

しかし、我々が暮らす現代は、身分社会ではなく、自由に職業選択ができ、インターネットを使って誰でも自由に表現できる。過去のどんな時代よりも、可能性に溢れた時代に生きているのは間違いないでしょう。

大事なのは、「運」が巡ってくるまで打席に立ち続けられるか。マーケットという満員電車から途中下車することなく、目の前の席が空くまで立ち続けられるか。

それができるのは、こんな仕事じゃないでしょうか?

| すべきでない仕事 | すべき仕事 |

|---|---|

| お金をもらえればやること | お金を払ってでもやりたいこと |

| やらなきゃいけないこと | やめられないこと/やめたくないこと |

| 時間に追われること | 時間を忘れること |

| 疲れて帰ったら、明日に回したくなること | 疲れて帰ったら、明日のために我慢すること |

| 休日になったら一休みしたいこと | 休日になったらどっぷり浸かりたいこと |

休日返上で仕事しろと言いたいんじゃありませんよ。休みも大切ですからね。

そうではなく、内から「やりたい!」という気持ちが湧き上がってくることを仕事にしようぜって話です。ぜひ、心の声を大事にしてください。

まとめ

ハンドメイド作家には、「モノづくりを楽しめる才能」が必要だよ!

難しい才能じゃなくて、ホッとしたぁー

基本的にハンドメイド界隈は、ハンドメイドが好きな人が集まっています。上手に作れて当たり前の世界。昔みたいに、素人に毛が生えたレベルの人なんていません。

楽しめもしない作家が、お客さんに選ばれるレベルに到達することはありません。

でもきっとあなたは、ハンドメイドが好きでやっているはず。そうですよね?ならきっと、あなたはハンドメイド作家に必要な才能を持っています。

一方で、全員が好きでもないのにやらなきゃいけない「商品設計」と「マーケティング」は、高いレベルを求められません。ライバルに抜きん出る才能は必要ありません。

「商品設計」と「マーケティング」は、ボクでも十分教えられます。このサイトで解説しているノウハウだけで、問題なく及第点をクリアできます。

コメントを残す