ハンドメイド作品の値付けは、1つの悩みどころですね。

まず大雑把に、「4,000円」なのか「7,000円」なのか「1万円」なのか。大枠の値段を決めます。

こういう「上の方の位」の値付けは、↓の記事で解説しています。

この記事で解説しているのは、末尾を「000」にするか、「800」にするか、「999」にするかという話です。

仮に、ざっくり「4,000円」で行くとして、

- 「3,800円」にするか

- 「3,999円」にするか

- 「4,000円」にするか

- あるいは、「4,120円」にするか

という選択です。

これが「1万円」になると、

- 「9,800円」にするか

- 「10,000円」にするか

- 「11,800円」にするか

のような選択肢も出てくるわけです。

どれを選ぶかによって、売れ行きが変わってきます。ブランドへのイメージも変わってきます。

この記事では、そういう細かい末尾の価格をどう調整するかを解説していきましょう。

地味だけど、これで「得するor損する」が分かれるから、知っておいた方が良い!

値頃感の心理

「実際の値段」と、人が値札を見て、「心理的に受け取る値段」には差があります。

1円単位で「高いor安い」を判断するわけではなく、ある程度の「段階」によって値頃感を感じていると思われます。そういう話から始めていきましょう。

「位」で変わる値頃感

ウン千円台の値段で販売するケースを考えてみましょう。

感じ方には個人差があるでしょうが、ざっくり次のように段階があると。

| 値頃感の段階 | 値幅 |

|---|---|

| 4,000円弱 | 3,800〜3,999円 |

| 4,000円ちょい | 4,001〜4,299円 |

| 4,000円台前半 | 4,300〜4,399円 |

| 4,000円台中盤 | 4,400〜4,699円 |

| 4,000円台後半 | 4,700〜4,799円 |

| 5,000円弱 | 4,800〜4,999円 |

ここでわかるのは、

- 3,800円

- 3,900円

- 3,999円

は、値頃感としては変わらないということ。

値頃感に大きな隔たりがあるのは、「位」が上がるところ。

これが、「4,000円」になってしまうと、位が1つ上がってしまいます。そうすると、値頃感としてはグッとジャンプアップしたように感じてしまいます。

もし「4,000円」にするなら、いっそのこと「4,200円」でも大して差はありません。さらに言えば、「4,280円」でもあまり変わらないでしょう。

「安く見せる」ことを考えるなら、「4,000円」と値付けするのは損です。

とはいえ、あえて「4,000円」とするメリットもある

その辺は後ほど改めて

「桁」で変わる値頃感

次に、1万円前後で売る場合の値頃感を考えてみましょう。

| 値頃感の段階 | 値幅 |

|---|---|

| 1万円弱 | 8,800〜9,999円 |

| 1万円ちょい | 10,001〜12,999円 |

| 1万円台前半 | 13,000〜13,999円 |

| 1万円台中盤 | 14,000〜16,999円 |

| 1万円台後半 | 17,000〜17,999円 |

| 2万円弱 | 18,000〜19,999円 |

繰り返すけど、感じ方には個人差があるので、あくまで参考ということで

やはり、「10,000」で桁が上がるか否かで、イメージが大きく変わってきます。

「9,900円」と「10,000円」は、実際の金額差は100円ですが、印象としてはずっと大きな差に感じます。

あとは、「9,500円」と「9,800円」も、あまり印象は変わりません。さらに言えば、「8,800円」と「9,800円」も、あまり印象は変わりません。

どれも、「1万円弱」で変わらない。ならば、「9,800円」や「9,900円」と、桁が上がるギリギリのラインまで上げておくのが得ですね。

逆に、桁が上がってしまうなら、「10,000円」も「10,800円」も変わりません。「11,800円」も、あまり変わりません。人によっては、「12,800円」でも大差ないかも。

どれも「1万円ちょい」ですから。

桁が増える前後は、よりダイナミックに値頃感の印象が変わります。10〜20%値段が違っても、同じ値頃感で見られてしまうケースも十分あり得ます。

まとめると、

- 「位」や「桁」が上がると、値頃感はグッと高く感じる

- 「位」や「桁」を上がってしまった後なら、そこから多少値上がりしても値頃感は変わらない

と覚えておけば良いでしょう。

どっちのブランドタイプを選ぶか?

前の章では、「階段状で値頃感の印象が変わってくるよ」という話をしました。ここから先は、末尾の表現によるイメージの違いに触れたいと思います。

適切な末尾の数字を選ぶためには、まず「ブランドタイプ」を決める必要があります。

価格ブランド

- 「価格の安さ」が売りのブランド

- スーパーマーケット、コンビニ、ファーストフード、家電量販店、IKEA、ユニクロ、トイザらスなど

品質ブランド

- 「品質の高さ」が売りのブランド

- ハイブランド全般、宝石類、高級レストラン、百貨店など

さて、あなたのブランドはどっちでしょうか?

一応、補足しておくと、「価格ブランド」だからと言って、品質が低いとは限らないですよ。お客さんを惹きつける1番の要素が、「価格の安さ」であるなら、価格ブランドということです。

ハンドメイドブランドだと、絶妙なところよな

どっちもあり得るねー

価格ブランドを選ぶ作家は?

まずもって、安売りは全くもってオススメしません。しかし、安売りではなくても、比較的手に入りやすい値段で売るブランドは、大いにあり得ます。

- より手に入りやすい価格で楽しんでほしい

- カジュアルに気兼ねなく使ってほしい

- 日常用途で使ってほしい

- 子供向けの作品を売っている

なら、「価格ブランド」を選ぶのが良いでしょうね。

3,000〜5,000円程度のアクセサリーを販売しているなら、どちらかと言えば「価格ブランド」に該当するかと思います。

品質ブランドを選ぶ作家は?

「品質ブランド」を選ぶのは、次のような作家さんですね。

- 制作スキルに絶対の(他の作家よりもレベルが高いという)自負がある

- 晴れの日やライフイベント向けの作品をメインに売っている

- ハイブランドのように、自分へのご褒美的な消費を狙っている

- 伝統工芸品の流れを汲んでいる

アクセサリーで単価1万円を超えるなら、「品質ブランド」でも良いかもしれませんね。

価格ブランドの端数戦略

まずは、どちらかと言えばお値段の安さが売りな「価格ブランド」が、値段の末尾をどんな数字にするのかを見ていきましょう。

「7」や「8」や「9」を使う

よくご存知と思いますが、あなたがよく入るお店(日常で使うお店は、価格ブランドが多い)では、端数の数字に「7」や「8」や「9」が使われます。

5,000円ではなく、

- 4,700円

- 4,800円

- 4,980円

のように、ちょっと下げておくんですね。これで、お値打ちに見えるのです。

場合によっては、端数を調整して少し値上げすることで、かえってお買い得な印象を与えることもできます。

後ほど品質ブランドの方で解説しますが、「10,120円」は高級な印象を与える価格設定です。しかし、「9,800円」では赤字になってしまうとしましょう(そんなシーンはないと思うが)。

少し値上げして「10,990円」とした方が、かえってお買い得に見えるんですね。

そんなわけあるか!

…と思ったけど、「10,990円」のが手伸ばしやすいな

一般的な端数(例:3,800円)

百の位が「800円」というのは、世間一般でもスタンダード(ひょっとすると日本だけかもしれませんが)。

- 3,800円

- 9,800円

- 29,800円

どうでしょう?既視感ありますよね。

「位」や「桁」が上がる手前で止めて割安感を出しつつ、これといったネガティブ印象もありません。ハンドメイド作品でも「端数800円」は妥当な線でしょうね。

アコギな端数(例:3,999円)

「3,800円」も「3,999円」も、値頃感としては変わりません。

ならば、実質は200円近く高い「3,999円」の方が美味しく感じます。実際に、そう考えて末尾「999円」をつけても良いとは思います。

ただ一点注意したいのは、末尾「999円」は、とてもアコギに見えるということです。

スーパーやディスカウントストアで見るような値付け。「大台から、たった1円引いて安く見せている」という売り手の態度が見え透いてしまいます。

「値段」で売るブランドは良いのですが、「品質」で売るブランドには、「逆ブランディング(かえって悪い印象を与えること)」になってしまうでしょう。

「9」という数字にアコギな香りが漂うので、「3,990円」や「3,900円」も避けた方が無難かもしれません。

ボクだったら、「3,800円」で止めておく

ゾロ目(例:8,888円)

ゾロ目の数字は不思議なもので、スッと目が引き寄せられます。「ゾロ目 効果」でググると、スピリチュアル系の記事で埋め尽くされたので、スッと閉じましたが…。

これはボクの仮説なので、何の根拠もないのですが、

普通に生きていて、自然状態でゾロ目を見る機会は滅多にありません。だから、たまたまゾロ目が目に入ると、「作為的(人為的)」あるいは「運命的」なイメージを感じ取るのではないでしょうか?

「これは、何かあるぞ…」と。

普段デジタル時計で時間を確認しても、単に「8時31分か」でおしまいです。

しかしそれが「4時44分」だと、妙に気になってしまいますね。二度見したり、2〜3秒固まってしまったりします。

同じように、値段でゾロ目を見ても、記憶に残りやすいんだと思います(値段なので、そもそも人為的につけられてるんですけどね)。

これはさらに定かではない情報ですが、フォロワーさんから、「末尾8のゾロ目にしたら売れた」という意見をいただいたことがあります。

つまり、「3,888円」とか「8,888円」ということですね。

一応「8」は、東アジア圏では縁起の良い数字と見なされています。果たしてそれが理由なのかは、甚だ疑問ではありますが…。

とりあえず、一覧の中で目に止まりやすくさせる効果はあると思う。結果として、CTR(クリック率)が上がる効果もあるかも?

末尾「888円」なら、末尾「999円」ほどアコギな感じもしないしね!

品質ブランドの端数戦略

次に、品質の高さで売りたい「品質ブランド」では、値段の末尾をどんな数字にするか。続けて見ていきましょう。

こちらは、ハイブランドでも採用されている価格設定になっています。

端数は使わない(例:5,000円)

世間一般では、端数を使って安く見せるのがデフォルト。そこで、あえて端数を使わないことで、高級感を醸し出すことも可能です。

- 5,000円

- 10,000円

- 15,000円

どうでしょう?ちょっと高級感を感じません?

あー、ちょっと高級に見えるな!

「ウチは安く見せる小細工なんか必要ないぜ?」という自信が見えるからですね。実際、ハイブランドでは、末尾「000円」でキリの良い数字になっていることが多い。

もちろん、「端数を出すor出さない」と「高級感」には、本来は何の相関もありません。ただ、安く見せようと端数で刻むお店が多いので、コントラストで目立つのです。

これも最初の話の応用で、例えば「10,000円」とするなら、「11,000円」や「12,000円」でも、印象は大して変わりません。なら、「12,000円」でも良いかもしれませんよ?

高級感でブランディングしたければ、キリの良い値段はアリ!

キリの良い数字の悪い情報も…

ただ、手放しでキリの良い数字をオススメしづらい話もあります。末尾「000」のキリの良い数字を使うことに対して、ネガティブな研究結果も出ているからです。

それはどういうことか?

例えば、「10,000円」の何がしかの商品があるとしましょう。

数字のキリが良いと、お客さんは、

- 「原価は5,000円くらいかしら?」

- 「適正価格は7,000円じゃない」

と、ざっくりとした予想を立ててしまうとか。

これが、「10,453円」のように刻まれていると、厳密な計算の上でつけられた価格に見えます。実際に、安く見積られづらくなる効果があるんですね。

「1〜4」の端数を使う

そこで、あえて端数をやっぱり使うという選択肢が出てきます。

しかし、「7」や「8」や「9」は価格ブランドの値付けですから、お値打ちなイメージを植え付けてしまいますね。ブランディングとしては悪手です。

そこで、「1」「2」「3」「4」を使って、端数を作るのです(一応言っておくと、ボクの思いつき話ではなく、ちゃんとビジネス書で学んだ内容です)。

- 4,200円

- 5,012円

- 13,140円

のような具合ですね。

どうでしょう?あまり安っぽく映らないと思います。実はこの価格設定も、高級車ブランドや高級腕時計のブランドで、しばしば見られます。

言われてみれば、銀座でこういう値付けのお店あったな!

「何でこんな中途半端なんだろう?」と思ってたけど、これが理由か!

同じ値段をもっと魅力的に見せるテクニック

次に、仮に同じ値段であったとしても、伝え方によってさらに売れやすくなるという話をしましょう。

完全にテクニック論ですが、知っておいて損はありません。

姑息なテクニックに過ぎないけど、効いちゃうんだから仕方がない

「割引率」と「割引額」を使い分ける

値引きするときの表記として、

- 割引率表記:20%OFF

- 割引額表記:1,000円OFF

の2種類があります。

これらを、両方記載するのか、どちらか片方だけを記載するのかを、使い分けましょうという話です。

これは感覚値なので、全てのケースに当てはまる数字を言いづらいのですが、ニュアンスだけ伝えましょう。

基本は両方

個人的な意見ですが、「割引率10%以上」「割引額500円以上」なら、両方記載しておくのが良いかと思います。

例

5,000円

→4,000円 20%OFF(1,000円引き)

原則として両方記載しておきたい理由は、お客さんに計算させたくないからです。

「20%OFF」だけだと、「…ってことは、正味の値引き額は…」と頭の中で計算させてしまう可能性があります。

購入を検討するお客さんには、「うんうん」と澱みなく読み進めてほしいわけです。余計なつっかえポイントを設けて、読むペースを落とさせたくないんですね。

数字は全部、丁寧に書いておこうぜってのがキホン

割引率のみ表記するケース

単価が安いケースは、「割引率表記のみ」が良いケースが多いかもしれません。

例えば、単価が「500円」とします。

- 「20%OFF」は、そこそこ安く見えます。

- 「100円OFF」は、なんだ100円ぽっちかと思います。

ならば、「20%OFF」だけで良いんじゃない?という話です。

割引額のみ表記するケース

高単価で割引率が低いケースは、「割引額表記のみ」が良いでしょう。

「20,000円」から割引するケースで考えてみましょう。

- 「5%OFF」は、それほど魅力的には映りません。

- 「1,000円OFF」は、お札1枚分なので結構嬉しいですよね。

単価が高いほど、値引き額が大きくなるので、高単価作品ほど「割引額表記」が有利です。

※なお、本サイトのスタンスとして、作品の値引き販売は推奨していません。

ただし、「セット販売で割安感を出して、客単価をアップさせる」など、値引きが有効な場面もあります。そういう場面で使うものと思ってもらえればと。

トータル金額で考えよう

最終的にお客さんが支払う金額は、「商品代金+消費税」です。ネットであれば、さらに「送料」もプラスされます。

消費税は込みで表記しているケースが多いと思いますが、送料はカートに入れてから追加されますね。

商品価格が「9,800円」だったとして、

送料が「1,000円」だったとすると、

カートページでは「10,800円」になりますね。

ここで、「あ、大台超えちゃったな…」という印象で、手が止まる可能性が考えられます。カゴ落ちの原因になるかもしれません。

少なくともボクは何度も経験あります。

商品価格が「8,800円」であれば、

送料込みで「9,800円」なので、値頃感はさほど変わりません。

心がつっかえることなく、購入まで行きやすいでしょう。

逆に、商品価格を「11,800円」に上げてしまって、

送料込みで「12,800円」としても、値頃感はさほど変わりません。

つまり言いたいことは、カートページで値頃感がジャンプアップしないように調整しようってことです。

「送料無料」にしてしまうのも手ですね。カートページに行っても、全く値段が変わらないに越したことはありませんから。

心理的には、「商品8,800円+送料1,000円」よりも「商品9,800円+送料無料」の方が売れるんですよ。

同じ値段でも表記の仕方で印象が変わる

この話はビックリするかもしれません。実は、単位をつけるかどうかでも、売れやすさが変わってきます。

例えば、次の値段は表記が違うだけで、金額は同じです。

どれが売れやすいと思いますか?

- 4,000円

- 4000円

- ¥4,000

- ¥4000

- 4,000yen

- 4000yen

- 4,000

- 4000

ウソ!?全部一緒じゃん!

これで売れ行き変わっちゃうの!?

正解は「8」です。

心理学では、お金っぽくない数字の方が、財布の紐が緩みやすいという見解があります。リアルな金額を連想させない方が、気にせずお金を払ってもらいやすいという解釈です。

カジノ、パチンコ、スロットなどでも、現金そのままではなく、チップや玉に変換して遊技場で使わせていますね。

これも「お金感」を薄めるため。お金を意識させないことで、より多くの金額を使ってもらおうという策略なのです。

なので、単位の「円」はない方が売れやすくなります。また、区切りの「,(カンマ)」もない方が売れやすいと思われます。

ネット販売の場合は、使うプラットフォームによってフォーマットが決まっているでしょうから、どちらかと言うとイベント販売で使えるテクニックですね。

アンカリング効果

人間の脳は、最初に見た数字の印象に引っ張られる習性があります。心理学で、「アンカリング効果」と呼ばれる現象です。

以前お話した作家さんで、絵を描きつつ、その柄を布地にしてバッグを販売している方がいました。

オリジナル柄のバッグを販売するのですが、「布のバッグにしては高くない?」とお客さんに言われてしまったそうです。

でも、作家さんからすると、小ロットでオリジナルの布地を発注しているので、どうしても高くなってしまうのです。

そこでボクは、「原画も併売しましょう」とアドバイスしました(それまでは、原画は別のところで販売していて、バッグとは併売していなかった)。

原画は2〜3万です。アート作品ですから、それくらいの金額は普通にあり得ますよね。で、その2〜3万があると、9,800円のバッグが大した金額に見えなくなるわけです。

極端な話、原画はここで売れなくても構わんのよ

バッグを安く見せるために置いてるんだもんね!

松竹梅の法則(ゴルディロックス効果)

みんなご存知の「松竹梅の法則(またの名をゴルディロックス効果)」は、3グレードのラインナップがあると、真ん中が選ばれやすくなる現象です。

このテクニックを使うと、高単価商材に寄せることができます。

例えば、あなたが「4,000円(梅)」の作品を売っているとしましょう。そしてアップセル版として、「6,000円(竹)」の作品を用意しました。

なるべく「6,000円(竹)」を売りたいところですね。そこで、さらに上位の「10,000円(松)」の作品を用意するのです。

ぶっちゃけると、「10,000円(松)」は見せ球なので、売れなくても構いません。こいつの存在のおかげで、「6,000円(竹)」がもっと売れるようになるのです。

もっと賢く松竹梅を使いこなす

ここまでで、マニアックな値頃感の心理を学んできたあなたには、「松竹梅」をもっと高度なテクニックに昇華させることもできます。

次のように、「松」だけ価格ブランドの値付けをするんですね。

- 松:10,000円(10,120円でも良いよ!理由は前述の通り!)

- 竹:5,800円

- 梅:3,800円

こうすることで、

- 松:9,800円

- 竹:5,800円

- 梅:3,800円

や

- 松:10,000円

- 竹:6,000円

- 梅:4,000円

よりも、もっと「竹」が浮いてお買い得に見えるようになります。

もう驚きゃしねぇよ。ああ、もっと真ん中に吸い寄せられたさ

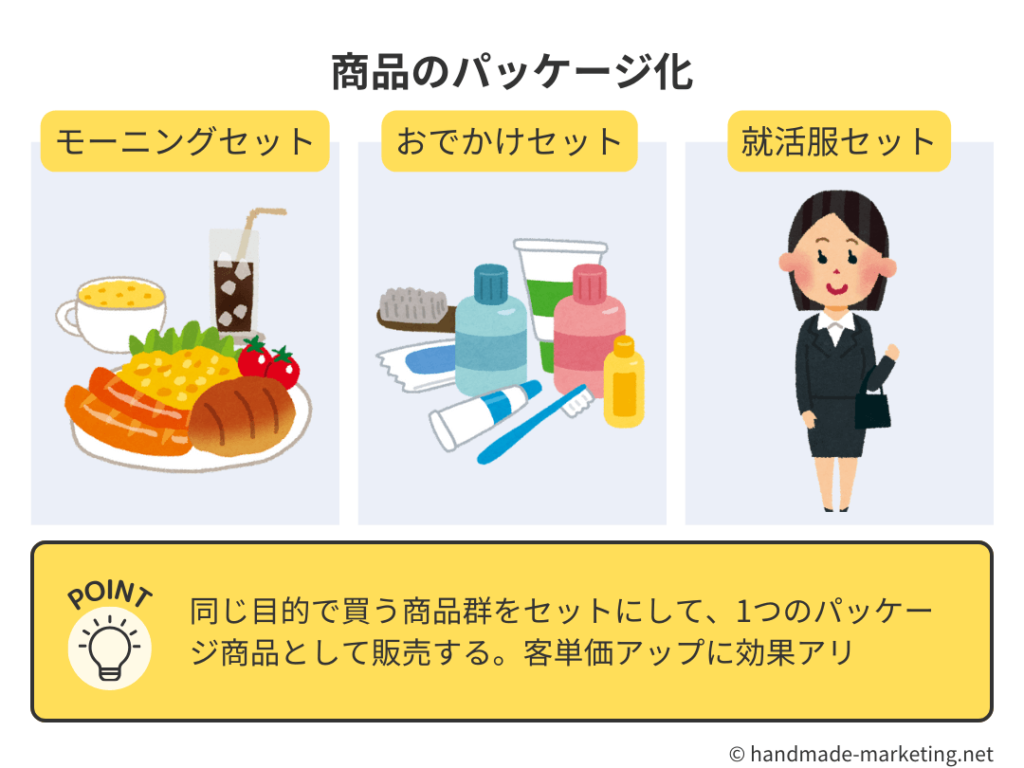

セット価格にする

ある用途に使う作品群を、セットにして販売するのも良いですね。

- ウェディングアイテム3点セット

- 小学校入学アイテム7点セット

- 上下セットアップセット

といった具合です。

「ハンバーガー」と「ポテト」と「飲み物」のセットメニューがあることで、どれだけ客単価アップに貢献していることか

お客さんは、どうせ買うなら、「信頼できる同じ売り手から、一式まとめて買いたい」と思っています。

まず、1ヶ所で買えた方が楽ですよね。また、セットで買えば、「アイテムAとアイテムBがマッチしなかった…」というような、買った後の後悔もありません。

…と、この理由はもっともですが、これは単に、「クロスセル(関連商材の同時売り)」を勧めているだけ。

この記事の文脈に沿った、価格の心理についても触れたいと思います。

セット価格は痛みを和らげる

お客さんは、価格を見るたびに、「この商品に、この値段を払う価値はあるのか?」と疑問を呈します。出費のことを考えるたびに、脳は痛みを覚えます。

ちなみに、身体的な痛みを感じているときに脳が活性化する部位と、この「出費による痛み」で脳が活性化する部位は同じだそうです。

言葉のあやじゃなくて、本当に「痛み」を感じてるのね

高級寿司店を想像してください(行ってみてーなぁ)。

- 『大将のおまかせ握りコース:15,000円』

高い寿司屋ですから、これくらいはするでしょう。ちょっとしたお祝いや自分へのご褒美として、払っても良い金額かもしれません。

しかしこれが、

- 「”いか”は、一貫800円になります!」

- 「”赤身”は、一貫1,000円になります!」

- 「”金目鯛”は、一貫1,500円になります!」

という値段設定だったら、どうでしょう?

一貫を手に取る度に、「ラーメン一杯食べられちゃう値段だな…」と思いながら食べる。ボクなら心が痛くて、楽しい気持ちでは食べられません。途中で、「もういいかな…」と切り上げてしまうでしょう。

セット価格は、商品1つ1つの金額を見えづらくする効果があります。

結果として、脳は、購入を躊躇させる「痛み」を感じずに済むのです。

テレビショッピングでは、

- 「ホットプレート」

- 「たこ焼き専用プレート」

- 「トング」

- 「専用の掃除道具」

- 「おまけに和牛500gと旬の野菜詰め合わせ」

のように、何かとセットにしがちですね。

セットで(なんとなく)安そうな値段設定になっています。もちろん、馬鹿じゃないので、おまけも値段に含まれているのはわかっています。

しかし、何がいくらなのかという内訳がわかりません。わからないから、痛みも少ないのです。

セットにすることで、出費の痛みを1回にまとめる効果もありますね。2回3回痛みを被るよりは、1回で済ませたほうがトータルの痛みは減ります。

ローンを一括返済したくなる衝動に駆られるのも、この先に何十回にも渡って繰り返される痛みを、次の1回で終わらせたくなるからでしょう。

上記の寿司のように、単品では躊躇するが、セットだとポンと払ってもらえる可能性は大いにありますよ。

「注文住宅」も「結婚式」も、セットだからあの金額を払えるんじゃない?

ウチは両方買ってないから、わかんないけどなw

セット価格の値段設定

さて、セットで販売するとして、あなたには3つの選択肢があります。

- 単品価格の合計より高くする

- シンプルに単品価格の合計とする

- 単品価格の合計より安くする

実は、どれも事例はあって、どれも機能します。

合計より高く売るって、どういう状況…?

「結婚式」は、200〜500万円くらいですかね。でもおそらく、構成要素の「場所代」や「神父さん代」や「食事代」を合計しても、その金額にはなりません。

もし単品にバラして売る予定がないなら、セットにして強気の値段をつけることもできるでしょう。

ただ、ハンドメイド作家の場合、バラでもセットでも売るのが普通だと思います。

この場合は、「合計よりも割安なセット価格」とするのがオススメです。単品で買うよりも、10〜20%ほど割安にするのです。

理由は、セット購入へ誘導して、客単価を上げたいから。

利益を削ることに抵抗があるかもしれませんが、「お客さんとのやり取り」や「梱包&発送」などは、1人分しか発生しません。正味のコストは、バラで売るよりも下がるのです。

ボチボチ数が売れている作家なら理解してもらえると思いますが、客単価が上がって、客数が減った方が、運営はずっとラクですよ。QoLも上がります。

健全な価格づけをしていれば、手元には十分な利益が残るから

まとめ

今回は、値付けの細かーいテクニックを紹介したよ!

「なるほど〜」が多くて楽しかったよ!

この記事をまとめます。

「位」と「桁」を取り巻く値頃感

- 「位」が上がると、値上がり額以上に、高くなったように感じる(例:3,800円→4,200円)

- 「桁」が上がると、さらに高くなったように感じる(例:9,800円→10,200円)

- 一度「位」や「桁」が上がった後は、多少値段が上がっても印象は変わらない(例:10,800円→11,800円)

「価格の安さ」が売りのブランドなら

- 「800円」の端数が広く用いられている(例:3,800円)

- 「999円」の端数は、効率的だがアコギにも見える(例:3,999円)

- 「ゾロ目」の端数は、目に止まりやすい(例:8,888円)

「品質の高さ」が売りのブランドなら

- 端数を出さないキリの良い価格は、高級感が出る(例:10,000円)。ただし、原価や適正価格も大雑把に想像されやすく、安く見積もられる可能性がある

- 「1〜4」の端数を使う価格なら、値段の安さを訴求しているブランドには見られず、大雑把に安く見積られることもない(例:11,240円)

値段を伝えるテクニック

- 値引きの表示

原則は、値引き率(%)と値引き額(円)の両方を表示する。ただし、しょぼく見える方は省略することもある - トータル金額で考える

カート画面で送料がプラスされても、「桁」や「位」が上がらないのが望ましい。送料無料ならなお良い - お金感のない表記

お金っぽく見えない表記の方が、財布の紐が緩む。「4,000円」よりも、「4000」と表示した方が有利 - アンカリング効果

先に大きな数字を見せておくと、後から見る金額が安く見える - 松竹梅の法則

3グレードのラインナップとすると、真ん中が売れやすくなる。2番目の「竹」を売るために、見せ球として1番高い「松」を据えておく - セット販売

複数商品を一まとめに売ることで、出費の痛みを1回に集約できる。痛みは購入を躊躇させるので、回数が少ない方が購入を躊躇させない

コメントを残す